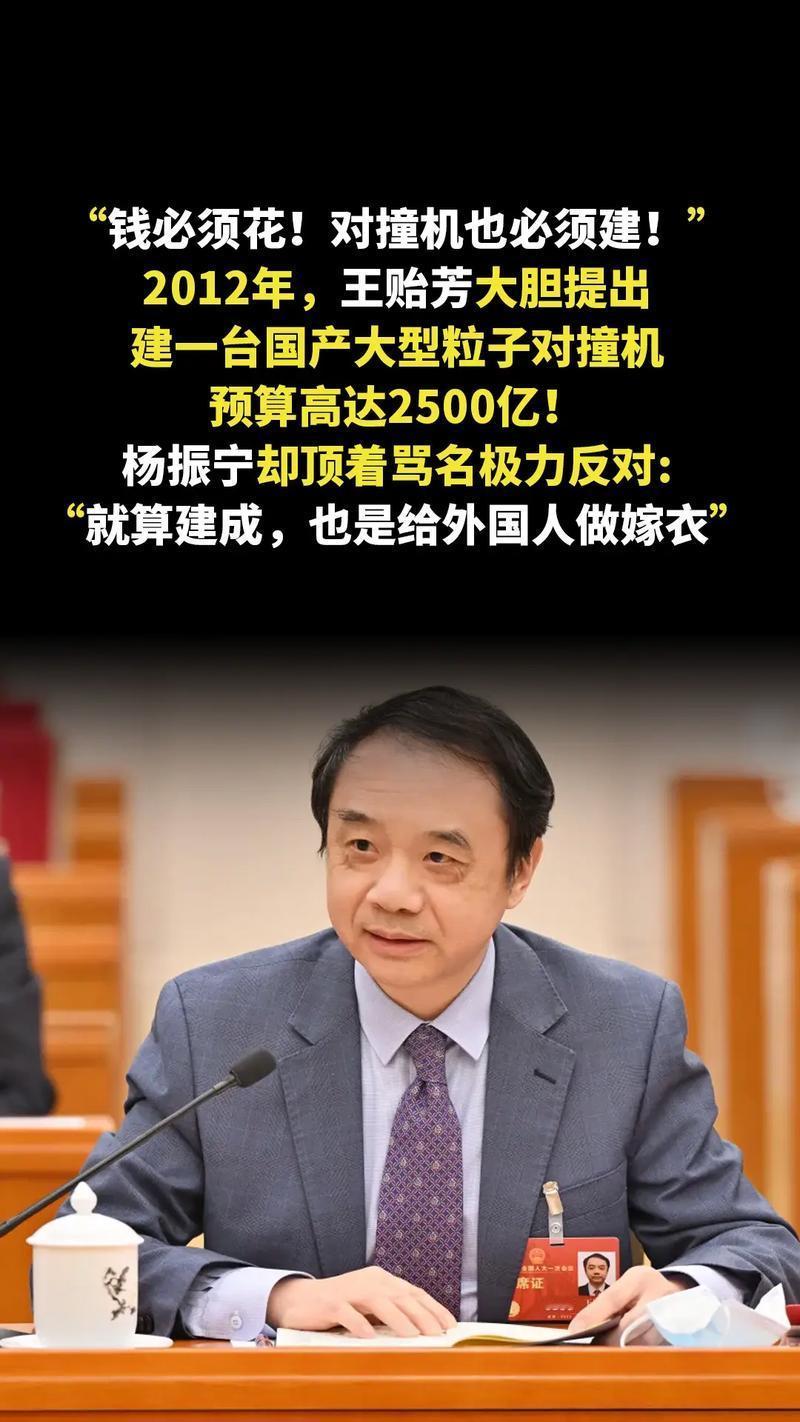

2019年的中国科学界,一场关于2000亿的论战搅起了千层浪。一边是力主建造大型粒子对撞机的中科院院士王贻芳,一句"不建就落后30年"道出了前沿探索的紧迫感;另一边是年近百岁的诺贝尔物理学奖得主杨振宁,直言这个项目会给外国人做"嫁衣",劝诫把钱花在基础教育的刀刃上。这场顶尖科学家的对决,本质上是中国科技发展方向的关键抉择。 王贻芳的坚持并非没有道理。在他看来,大型粒子对撞机是跻身世界科学中心的"入场券"。这种被称为"希格斯粒子工厂"的国之重器,不仅能深化人类对物质质量起源的认知,更能带动一系列关键技术突破,让中国在高能物理领域掌握话语权。 当时全球已有四个下一代对撞机方案竞争,若能抢先落地,无疑会在这场国际赛跑中占据先机。对支持者而言,这是一次"弯道超车"的历史机遇,即便没有颠覆性发现,其带来的认知升级也价值连城。 但杨振宁的反对更像一盆冷静的冷水。他戳破了最现实的短板:中国物理领域的顶尖人才仅占全球1%。耗资千亿建出的大科学装置,若核心操作和研究都依赖外国专家,最后技术和成果被别人带走,这样的"盛宴"其实早已闭幕。在他眼中,2000亿不是小数目,与其砸在一个周期长、见效慢、风险高的项目上,不如投入到量子计算、芯片、人工智能这些更迫切的领域,更要夯实基础教育和人才培养的根基——这才是科技强国的长远之计。 这场争论最终摆上了决策桌,11位顶尖专家的投票成为关键。6票反对,5票赞成,微弱优势下,对撞机项目的提案被否决。尽管双方都有诺奖得主背书,但杨振宁基于科教现状的深刻考量,最终成为了决定性因素。这个结果当时引来了不少争议,有人惋惜中国错失了主导世界物理研究的机会,也有人为这份理性叫好。 如今再回头看这场论战,会发现它从来不是"对与错"的单选题。王贻芳代表的是"抢抓机遇"的进取派,想借重器突破实现跨越;杨振宁则是"夯实基础"的稳健派,深知人才厚度才是科技发展的底气。两种路径没有绝对的优劣,却共同指向了同一个问题:中国科技该如何平衡眼前机遇与长远发展? 更值得关注的是,这场争论没有让对撞机研究彻底停滞。王贻芳团队并未放弃,多年来持续推进技术攻关,先后完成概念设计和核心技术设计,其探测器方案甚至达到国际领先水平,展现了中国在该领域的研发实力。而杨振宁倡导的人才培养与重点领域投入,这些年也成效显著,多个基础学科和关键技术领域逐步缩小了与国际的差距。 那场6:5的投票早已尘埃落定,但它留下的思考从未停止。科技发展从来不是一条道走到黑,既需要王贻芳们"敢为天下先"的闯劲,也需要杨振宁们"谋定而后动"的智慧。中国科技的崛起,既要有仰望星空的雄心,更要有脚踏实地的清醒——毕竟真正的科技强国,从来都是机遇抓得住,根基扎得牢。这或许就是这场论战留给后人最珍贵的启示。