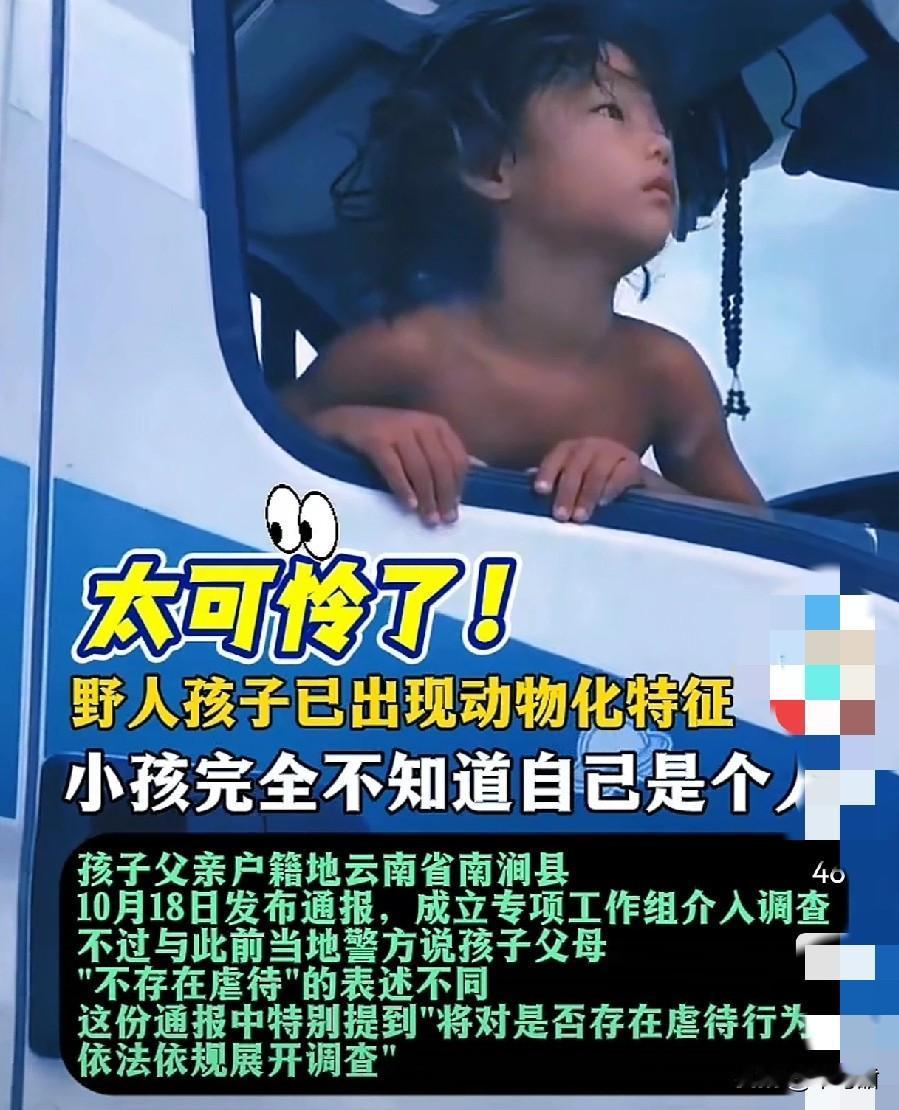

1956年,吃下堕胎药的张爱玲,在床上疼的直打滚。突然,孩子掉下来,她长舒一口气说:“终于下来了!”随后将孩子扔进了马桶里…… 纽约的冬夜,总有种压抑的寒。街角的灯影拖得很长,出租车的尾灯一闪一闪。出租公寓里,张爱玲伏在床上,手边堆着未完成的稿纸,空白页上只有一个名字——赖雅。 身体的剧痛一阵阵卷上来,胃在翻腾,手指紧紧攥着床单。外面雪落得密,城市在沉睡。谁都不知,这个在旧中国以文字惊艳天下的女子,此刻正孤身面对一场命运的剧痛。 从香港到上海,再到美国,生活像一条看不见的河,把人推着往前走。抵达纽约那年,她随身的行李不多,几件旧衣、几本书、几封信。 城市节奏快,陌生人面无表情,出租屋的墙壁薄得能听见邻居收音机的声。她每天去图书馆,抄笔记、改稿、写信,午餐多是面包加咖啡。那时她并未想到命运会突然转弯。 春天来临,她收到麦道威尔文艺营的通知,一纸邀请把她带到新罕布什尔的树林里,带去另一段开始。 文艺营的房间被森林包围,空气清冷,木屋静得能听见笔尖划纸的声。张爱玲在那里结识赖雅,一个六十多岁的美国剧作家。那人头发花白,说话带点沙哑的笑。 两人写作、散步、谈文学,时间在林间悄悄流过去。传闻里,他们很快坠入情网。夏天临近,营地的人陆续离开。 张爱玲的目光常停在赖雅身上,似乎在衡量这段突如其来的关系。回到纽约后,两人租下一间旧公寓,八月的结婚证上签着他们的名字——那是一场无声的婚礼,没有亲友,没有宴席,只有一对孤独的文人。 婚后不久,生活骤然崩塌。赖雅突发中风,半边脸僵硬,说话含糊。医院账单堆在桌上,稿酬远远不够支付费用。张爱玲开始在几家出版社间奔波,翻译、改稿、写影评,夜里仍守在病床边。 雪落在窗外的铁栏杆上,消失成水。世界在冷眼旁观,命运在暗处抽丝。某个夜晚,身体的不适让她起了疑心,医生低声说出那个结果。她默默走出诊室,纽约的风扑面而来,街上的行人步履匆匆,灯光一盏接一盏。那一刻,她的脸色比雪还白。 药是从诊所取的,小瓶标签上印着陌生的英文字。房间光线昏暗,空气混着药味。张爱玲把窗半掩,风灌进来,稿纸被吹散一地。身体的痛让人近乎昏迷,世界仿佛缩成一团黑。 外面街声隐约传来,出租车喇叭短促地鸣。时针指向深夜,她咬紧牙关,忍着剧痛。空气凝固成一层雾,时间像被抽空。一个作家此刻不再思考语言,也不再推敲句式,只剩下原始的本能在支撑。疼痛散去那一刻,她喘息着,看向窗外的雪。那场雪下了整整一夜。 黎明时分,赖雅仍在医院。桌上放着一杯冷掉的咖啡,旁边是她写了一半的稿。标题简单——《造人》。故事里讲一个女人在战乱间决定生下孩子,面对社会与命运的拷问。 没有煽情,没有眼泪,只是冷冷的文字,像手术刀划开生活的表面。有人后来读到那篇文章,说那是她最冷静的一次写作。没人知道,那冷静背后藏着怎样的撕裂。 写完稿,她收起笔,轻轻关上灯,整间屋子陷入寂静。墙外风声呼啸,雪堆在窗台。生活继续压来,她没有退路。 婚后的岁月里,赖雅病情反复。医院账单一摞摞寄来,稿件被退回,经济陷入困境。张爱玲开始翻译《红楼梦》的英文本,也在中文世界之外重新打磨自己。 那种孤独,是语言也填不满的。纽约的街道依旧热闹,她的身影在寒风里越走越快。朋友劝她回香港,她没答应。 她把全部力气都投入写作,用文字抵御命运。有人说那是自我放逐,也有人说那是清醒。她自己写过一句话:“人生最大的成就,是在废墟上保持体面。”