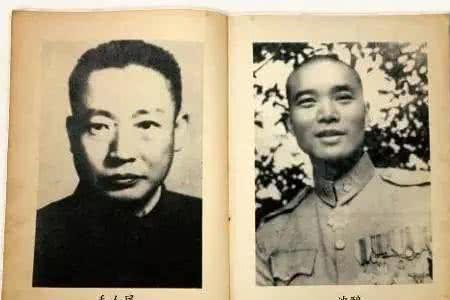

1949年,毛人凤下令处死朱君友。朱君友坦然赴死,却发现枪决他的2名特务,朝他频繁摇头使眼色,示意他不要出声,朱君友立即心领神会。 主要信源:(四川大学档案馆——川大校友朱君友:十二桥惨案的幸存者) 1949年秋,成都的夜风冷得刺骨,枪声、脚步声、呼喊声交织在一起。十二桥监狱的铁门再次打开,押解名单上有一个年轻名字——朱君友。那时他二十出头,是四川大学经济系学生,戴着厚厚眼镜。毛人凤的“清除命令”已传达至四川,军统准备撤退前“清狱”。朱君友知道,这是生死的边界。可他没想到,那一夜的黑暗,会被两名特务意外撕开一道缝。 国民党在战败边缘收紧了绳索。1948年,毛人凤的军统系统全面渗透西南各地,四川成了他们的最后防线。蒋介石虽“下野”,军统仍操控情报与行动。毛人凤的密令要求“对主要反动分子迅速清除”。这种含糊的语言,实质是血腥的信号。成都的高校、机关、街头书摊,陆续出现大批秘密抓捕。被盯上的,多是青年学生和民主社团成员。朱君友,就是其中之一。 那年七月,朱君友在校园里组织同学阅读《新华日报》。一次散发传单时被告密,几天后被军统特务带走。抓捕他的人穿着便衣,手里拿着名单。行李被翻,书页被撕。特务只说一句话:“上面点了名。”从那刻起,他的命运被写进毛人凤的电报。 十二桥监狱是成都人口中的“黑牢”。原是陆军仓库,后来被军统改造成秘密羁押点。厚墙遮光,屋顶漏水,铁链挂在木梁上。每天都有枪声,没人知道是谁的名字被划掉。朱君友被关在第六间牢房,脚上戴着镣铐,隔壁有人咳嗽不停。狱中传出的消息让人绝望:重庆快失守,特务准备“清理”。传言说,军统总部下了“保密令”,在撤退前要杀光政治犯,免得被新政府“利用”。 11月26日,命令真的来了。军统四川站接到“紧急电”,毛人凤亲签“代号三号行动”。当晚,十二桥监狱被围得水泄不通。狱卒用名单清点囚犯,枪支擦亮,卡车发动。行刑地点选在成都南郊。那晚的天空灰得像铅,风中混着泥土味。朱君友排在队伍中,脚链叮当作响。押解他的两名特务低头不语,走到半途,一人频频回头,眼神急促。朱君友心头一紧,却装作没看见。 到刑场时,枪声已响起。朱君友被推到坑边,身体僵硬。就在此刻,那两个特务朝他微微摇头,嘴角一动,像在示意:别动。朱君友立刻明白意思。下一秒,一阵乱枪扫过,他顺势倒地,紧闭双眼。子弹擦肩而过,鲜血溅在脸上。尸体一层层堆上来,火光映红夜空。特务离开后,四周只剩犬吠和风声。朱君友屏住气,一动不敢动,直到天色微亮,才被郊外农民发现。 那是1949年11月27日凌晨,成都的寒夜漫长。农民用草席裹住朱君友,把他藏在自家谷仓。子弹从他衣袖擦过,手臂血迹斑驳。地下党得知消息,立即将他转移。朱君友逃过死劫,成了“十二桥惨案”唯一的在册幸存者之一。 新中国成立后,真相逐渐揭开。1950年初,成都公安机关接管十二桥旧址,清理出大量遗骸和弹壳。朱君友被请去指认现场。那片土地坑洼不平,土层下掩着三百多具尸体。朱君友在记录中写:“气味像铁锈,风吹过时,像有人在叹气。”公安部的调查确认——这是军统在败退前实施的有计划屠杀。 1951年,四川省人民检察署立案追查,调查结论指明主谋为毛人凤,执行人是军统四川特务头目杨汉烈。全国通报时,《新华社》把这起案件列为“国民党反动派在四川犯下的重大血案”。朱君友作为幸存证人,参加了多次听证会。他的证词被收入《十二桥惨案档案》,至今仍存四川大学档案馆。 那几年,朱君友回到母校,被安排在校史室工作。他安静地整理旧档案,整理的正是与自己有关的历史。1952年,《四川日报》刊登了他的专访,题目叫《十二桥的幸存者》。照片里,他戴着眼镜,神情平静。文字不长,只有一句话令人印象深刻:“我还活着,是为了让人记得那些没能活下来的人。” 1985年,成都市政府在十二桥原址立碑,列出遇难者姓名。朱君友代表幸存者出席。那天他穿着旧中山装,站在碑前很久,一言不发。碑文上刻着八个字——“血不白流,魂永长存”。雨后的地面反着光,老人的背影静止在时间里。 晚年他常被学生拜访,问起那晚的事。他只是摇头,说:“那两个特务救了我。”没再多讲一句。2004年,他在成都去世,享年八十三岁。去世前留下几本笔记,写着三个字:“记得血。” 今天的十二桥已是闹市,车流穿过,街口立着纪念碑。四川大学档案馆保存着他的口述录音、当年的学生证,还有一张泛黄的通缉令,上面印着毛人凤签发的印章。历史留下的,不止是暴行的记录,还有幸存者的眼睛。朱君友的名字,像一盏小灯,在那段黑暗的岁月里,没有熄灭。