一味被忽略的头痛克星!用好通关窍,用错耗元气,中医教你辨分明

蔓荆子,《神农本草经》列为上品,谓之“主筋骨间寒热,湿痹拘挛,明目坚齿,利九窍,去白虫”。历代医家尊其为头痛要药,然其应用之道,非简单“头痛即用”可概括,其中蕴含着中医辨证论治的深邃智慧。

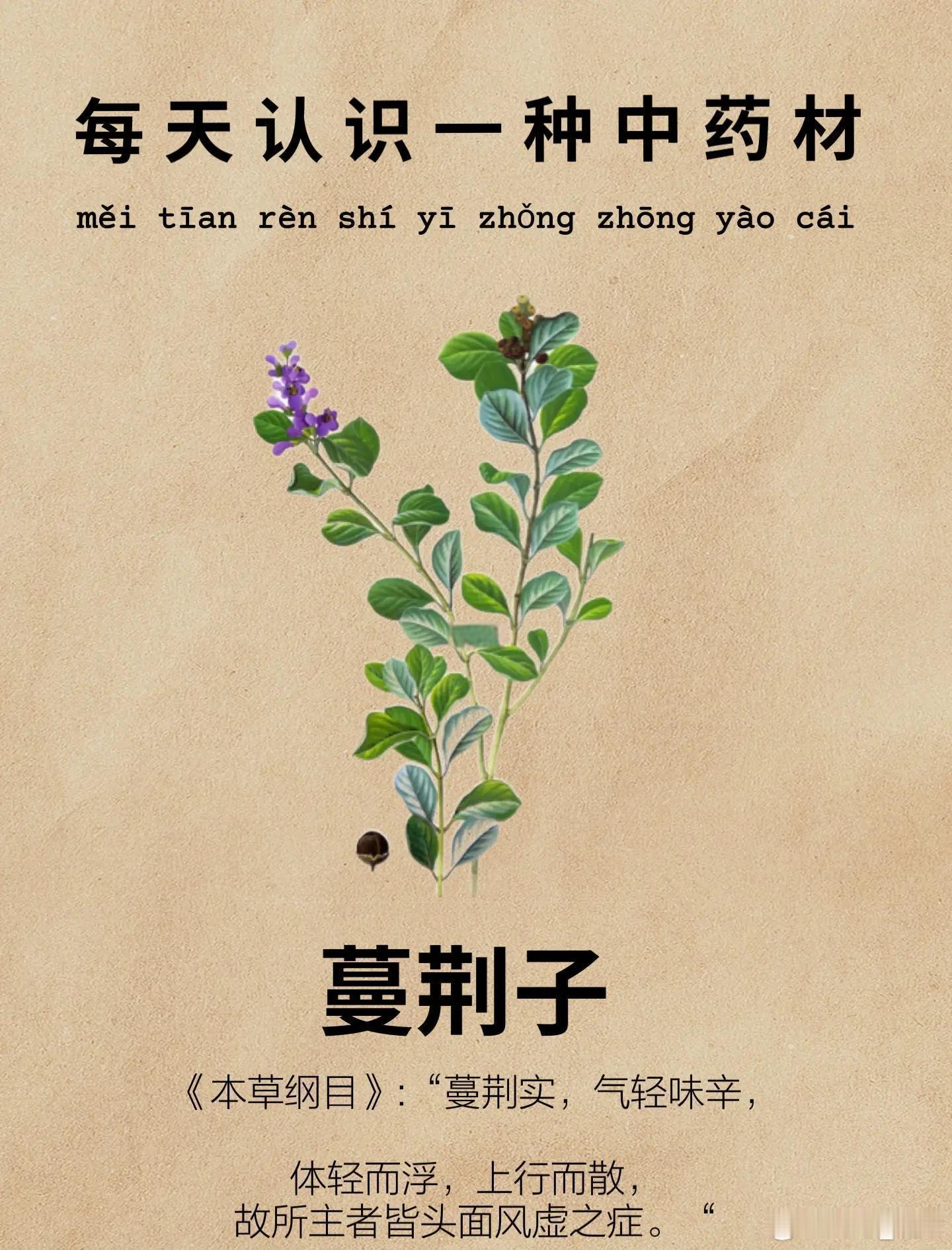

药性探微:轻浮上行之品

蔓荆子味辛、苦,性微寒,质轻上浮,专入阳明、太阳经。《本草纲目》言其“轻浮上升,散风热,清头目”。其性如风中柳絮,水上浮萍,善行头面空窍,故张元素称“蔓荆子,太阳经药,治头痛昏闷目暗”。

因其体轻而浮,散而不守,故能“通利九窍”,引领清阳上升,驱头面风邪外出。正如《药品化义》所云:“蔓荆子能疏风、凉血、利窍,凡太阳经头痛、头沉、昏闷者宜之。”

应用之妙:权衡虚实之间

或问:既然蔓荆子为“止头痛圣药”,为何不可频用?此问触及中医用药精髓——辨证论治。

邪实壅盛,正堪攻伐

对于形气实壮,邪塞上焦者,蔓荆子诚为良药。如外感风热所致头痛、目赤,或风湿痹阻之头重如裹,用之可收立竿见影之效。《医学启源》谓其“治太阳经头痛、头昏、目暗”,此正其用武之地。

体虚受邪,慎勿过剂

然“散邪之药,未尝不耗正气”。蔓荆子虽非峻烈之品,但其散气之性,于虚弱之人尤当警惕。《本草新编》直言:“蔓荆子,佐补中药以治头痛最效,因其体轻力薄,藉之易于上升也,倘单恃一味,欲取胜于俄顷,则不能也。”

若虚人过用,则如《温病条辨》所警:“治上焦如羽,非轻不举;但轻浮之品,过用则恐伤正气。”气怯神虚者,本已如风中残烛,再施以疏散,恐其气更虚,神更怯,反致“狼狈不堪”。

古今印证:配伍制衡之智

历代名医用蔓荆子,多讲究配伍之道,以制其偏性:

张仲景虽未单用蔓荆子,但其“桂枝加葛根汤”等方,已示人风药与补益药并用之法。李东垣创“益气聪明汤”,以蔓荆子配黄芪、人参,既升阳散邪,又固本培元,可谓深得用药三昧。此方中,蔓荆子得参、芪之辅,则散邪而不伤正;参、芪得蔓荆子之引,则补益之力直达清窍。

朱丹溪亦强调:“头痛用蔓荆子,须用补气药相助,乃能取效。”此皆明医经验之谈,示人用药须识君臣佐使之配合。

临证心法:中病即止之训

《素问·五常政大论》云:“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九。”蔓荆子虽非大毒之品,然其“攻而不补”之性,决定其应用当遵循“中病即止”原则。

如治外感头痛,邪去七八即当减量或停用,转以调理之剂;若治内伤头痛,则必与补益药相伍,标本兼顾。王肯堂在《证治准绳》中明言:“凡用轻浮散气之药,不可过剂,恐伤真气。”

蔓荆子之用,犹如持衡——邪实壅盛时,放手用之,如秋风扫落叶;正气不足时,谨慎配伍,如履薄冰。医者当明察患者体质强弱,病邪盛衰,而后决定用药之轻重久暂。

《周易》有云:“一阴一阳之谓道。”用药之道,亦在攻补之间寻求平衡。蔓荆子之为药,能散能通,然散中有耗,通中有泄。善医者知其长亦知其短,用其利而避其害,方为苍生大医。

今人用药,每求速效,往往忽略体质虚实,不辨邪正盛衰,但见头痛即投蔓荆子,此非药之过,乃医之失也。若能深究经典,明辨虚实,则蔓荆子之用,必能如臂使指,效如桴鼓矣。

作品声明:内容仅供参考,如有不适及时就医