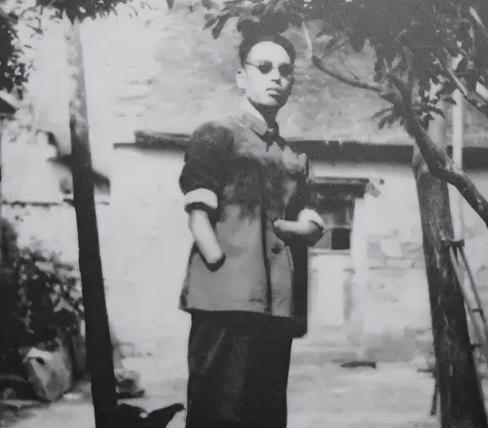

1950年,长津湖战役中,17岁的朱彦夫重伤昏迷,被美军补刀划开肚子,疼醒之后他竟然看到了不可思议的一幕。 朱彦夫的名字如今在许多年轻人中并不算耳熟,但在了解了他的经历之后,没人不肃然起敬。我们常说,战争中最重要的不是武器,而是人。 朱彦夫就是那种在极端条件下仍然能活下来的“极端人类”。他在17岁的时候作为志愿军战士奔赴朝鲜,参与的正是那场围歼美军王牌陆战一师的长津湖战役。 志愿军第九兵团当时临时南下,很多人甚至还穿着单衣就上了阵地。朱彦夫所在的部队更是在极寒的山地中连续奔袭,缺衣少粮,冻伤随处可见。但他们没有退缩,因为他们知道,后方是自己的国家,是刚刚成立不久的新中国。 关于朱彦夫被美军补刀的细节,曾有多家媒体和权威文献提及。根据公开报道,他在一次冲锋中被炮火震伤昏迷,倒在阵地上,失去了知觉。 美军认为他已经死亡,一名士兵在他腹部补了一刀,以确认击毙。就是这一下,让他疼得从昏迷中“挣扎”醒来。 朱彦夫睁眼看到的,不是医护人员,也不是自己的战友,而是敌人已经开始撤退的背影。那一刻,他没死,却看到死亡在身边走了一圈。 朱彦夫后来被战友发现,虽然肠子已经流出,但凭着顽强的意志和部队的及时抢救,他活了下来。但代价极其沉重:他失去了双手双脚,完全失明,也几乎丧失了说话能力。 他成了一个“活着的伤兵标本”,也成了战后中国复员军人中最严重伤残的一个。可就是这个被命运几乎“清空”的人,在回国后没有倒下,而是以一种非常倔强的方式活了下来。 他不仅活着,还以一个普通共产党员的身份,担任了村支书,带领家乡脱贫,组织文艺队,甚至写书记录自己的亲身经历。 他写的《极限人生》《男儿无悔》这两本书,不是凭空想象,而是用残肢敲击出来的真实记忆。 朱彦夫被毁掉的是身体,而不是精神。他在战后数十年间从未主动曝光自己,也没有靠“英雄光环”博取怜悯。他讲述的故事中没有夸张,没有煽情,只有事实。 他甚至坦言,自己最初并不想活下去,是身边人的帮助让他重新燃起信念。他的故事告诉我们,英雄不是天生的,也不是舞台上的,而是在最痛苦的时候还能咬牙坚持下去的普通人。 这也是为什么我们至今还在讲长津湖,还在讲朱彦夫。我们不是为了缅怀悲壮,而是为了记住一种信仰:国家需要你时,就要冲上去;活下来了,就要继续干。 朱彦夫在最困难的时候没有选择自我放弃,而是选择去做一个有用的人。他的伤残并没有成为他与社会的隔阂,反而成为一种桥梁,让他与普通人之间建立了一种特别的情感连接。他既是英雄,也是邻家大叔,是那个时代千千万万志愿军的缩影。 所以,如果说朱彦夫在长津湖战场上睁眼看到的“不可思议的一幕”是什么?我觉得不是敌军的撤退,而是他自己在生死边缘醒来之后,依然愿意活下去的那个决定。那才是真正的奇迹。 战争当然残酷,但比战争更难的是在战争之后依然能够热爱生活。朱彦夫做到了,他用没有手的残肢写出人生,用没有眼睛的眼神看清世界,用没有抱怨的心态走完了几十年。 素材来源:故事里的沂蒙|人民楷模朱彦夫 2025-04-30 16:44·齐鲁壹点