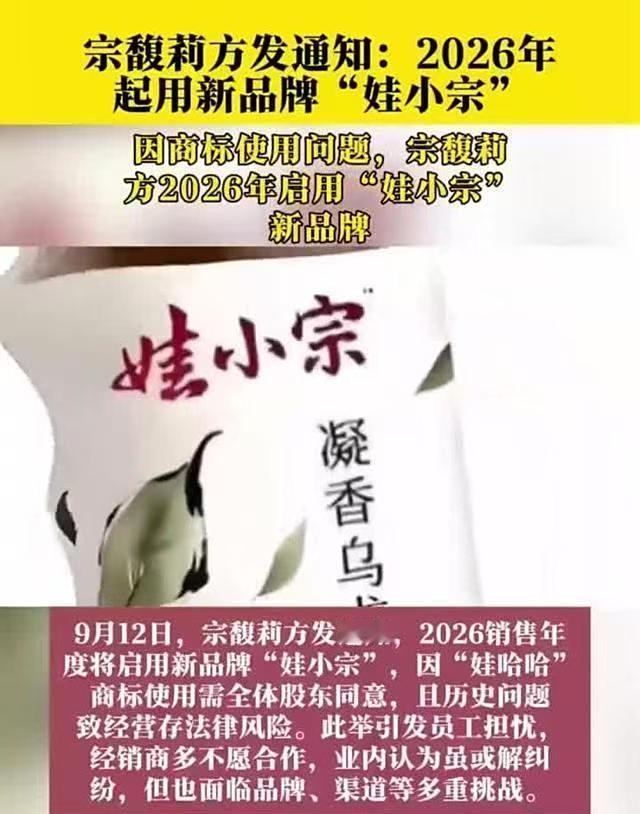

娃小宗的困局:宗馥莉的豪赌,为何难续娃哈哈传奇? 当“宗馥莉辞任娃哈哈董事长,全力打造新品牌娃小宗”的消息传开,不少熟悉饮料行业的人都忍不住发问:身边就没人能拦一把?这场看似孤注一掷的选择,放在中国饮料市场的历史语境里,更像一场注定艰难的冒险。 中国传统饮料市场的逻辑,几十年来从没变过:渠道就是生命线。从上世纪八九十年代的娃哈哈口服液,到后来的营养快线,宗庆后靠的正是那张遍布全国的联销体网络——近万家经销商像毛细血管,把产品送到了乡镇小卖部的货架上。 这也是为什么多年来饮料行业鲜有成功的“新势力”,哪怕广告砸得再凶,补贴给得再足,一旦撤去扶持,老渠道稍一收紧,新品牌就会立刻陷入滞销困境。 宗馥莉本该最懂这个道理。毕竟她亲手操盘过的娃哈哈奶茶,早就用真金白银证明了渠道的分量。当年想自建渠道铺开奶茶店,一两个亿投进去,最终落得草草收场的结局。更早些时候,她推出的多款水饮产品,即便背靠娃哈哈现成的渠道资源,也没能打开市场,最终黯然退场。 这些失败的案例都在说明一个事实:饮料行业的渠道壁垒,不是靠资本或名气就能轻易打破的。 可如今的“娃小宗”,连娃哈哈的渠道红利都未必能沾上。宏胜集团虽然与娃哈哈渊源深厚,但省级经销商们至今沉默不语。 更关键的是,这些经销商在宏盛本就持有股份,他们靠卖娃哈哈成熟产品稳赚收益,怎么可能轻易转向“娃小宗”这个新品牌?放弃稳赚的生意去冒风险,甚至要间接与国资背景的娃哈哈体系产生摩擦,这在商业逻辑里近乎“断自己财路”。没有渠道的支撑,“娃小宗”即便产品再好,也只能困在仓库里。 让人费解的是,宗馥莉似乎无视了过往的教训。她想证明什么?是证明自己能脱离父亲的光环独当一面吗?可此前的多次尝试已经给出了答案:做水饮惨败,搞电商无果,赴港、赴新拓展业务也没掀起水花。如今非要顶着“娃”字的光环另起炉灶,既没能彻底脱离原有体系,又强硬地要推新品牌,更像一场感性冲动下的决策。 更现实的问题是,“娃小宗”几乎没有可依靠的外力。资本的路早就堵死了——当年达能与娃哈哈的博弈,早已让资本看清饮料行业“渠道为王”的本质,而宗馥莉过往的创业成绩单,很难让投资者拿出真金白银。 商帮圈子也对她敬而远之,毕竟与国资背景的娃哈哈体系产生纠葛,风险实在太高。唯一能被提及的,似乎只剩她口中那些“被欺负”的“家族内斗”故事,可这终究换不来市场的认可。 国资方面的处境更显尴尬。当年是真金白银注入才稳住了娃哈哈的基本盘,可这些年相关投资的利润甚至不如银行利息。如今宗馥莉力推“娃小宗”,难免有“翻脸不认人”的观感。 其实宗馥莉并非没有更稳妥的选择:若是体面退出娃哈哈管理,交出本就不属于个人的品牌,靠着宏胜的代加工基础慢慢培育新品类,既不触动现有格局,也能让娃哈哈的“国货之光”底色保留下来,政府自然不会过多干涉。可她偏要选最难的那条路。 放眼中国饮料行业的历史,这样的遗憾并非首次。当年汇源果汁曾占据国内果汁市场半壁江山,最终因战略失误走向没落。如今的娃哈哈虽未到那般境地,但“娃小宗”的横空出世,正让这家承载着几代人记忆的企业走向未知。 一边是农夫山泉靠着渠道深耕和产品创新持续领跑,一边是元气森林等新锐品牌在细分赛道快速占位,“娃小宗”要在这样的市场里撕开缺口,难度可想而知。 不少人在得知消息后,默默拧开一瓶农夫山泉。不是否定宗馥莉的勇气,而是可惜那瓶陪伴了无数人的AD钙奶、营养快线,可惜那个从杭州走出来的国货品牌,可能要在这场豪赌中承受不必要的代价。 饮料行业的历史早已证明:没有渠道根基的品牌,再响亮的名字也只是空中楼阁。宗馥莉的“娃小宗”,终究要面对这个最朴素的商业真理。 大家对此有什么看法?欢迎评论区留言,期待您的精彩分享。

![我的发际线已经这么高了吗[哭哭][哭哭][哭哭][哭哭]](http://image.uczzd.cn/17077937358663162891.jpg?id=0)