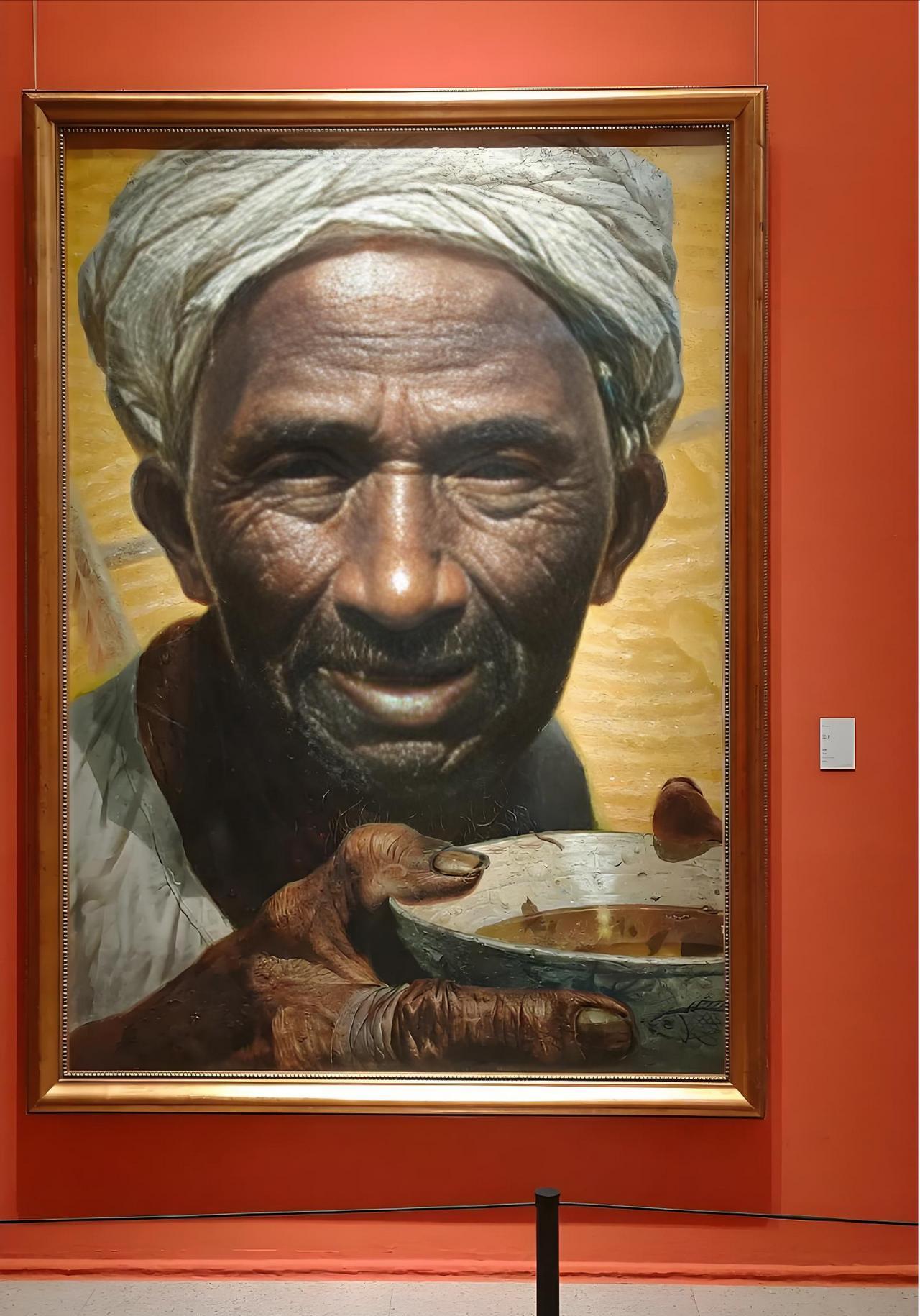

1980年,国家以2400元的价格收购了一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝! 罗中立的油画《父亲》并非一张简单的肖像,它是一张被精心"创造"出来的、属于一个时代的共同脸庞。 《父亲》的脸庞上,刻画的并非某一个具体的人,而是罗中立将两个深刻的生命印记融合提炼后的艺术结晶。 这段创作故事始于1980年的大巴山,那里质朴的生活状态给了身为美院学生的罗中立极大的触动。 当时的中国正处于改革开放初期,城乡差距巨大,农村生活的艰辛是城市人难以想象的,罗中立带着对现实的关注和对艺术的热情,深入到这片贫瘠却充满生命力的土地。 在大巴山期间,罗中立与当地农民邓开选的相处,让他感受到了底层人民的淳朴与善良。 尽管家境贫寒,邓开选却无私地照顾着这些前来写生的年轻人,为他们提供食宿,甚至分享自家有限的粮食。 在物质极度匮乏的年代,这种无私的温暖显得尤为珍贵,邓开选的脸上虽有岁月的痕迹,但眼神中透露出的善意与坚韧,为罗中立的创作注入了温情与敬意,让他获得了描绘农民形象的情感基石。 然而,真正点燃罗中立创作火花的,却是另一个更具视觉冲击力的瞬间,一个除夕之夜,当大多数人都在家中团聚庆祝新年的时刻,罗中立在家附近看到一位在公厕旁瑟瑟发抖的守粪人。 在那个化肥稀缺的年代,人畜粪便是农田的重要肥料,守住公厕的粪便以防被偷是一项真实存在的工作。 寒冷的冬夜,这位无名老农独自坐在公厕旁,脸上的沟壑与麻木的神情,如同一记重锤,击中了罗中立的内心。 这位老人黝黑的皮肤上布满了皱纹,仿佛大地干裂的纹路;他的眼神既疲惫又坚毅,既是个体的挣扎,也是一个群体的缩影。 罗中立看到的不仅是一个人,更是一个阶层在特定历史条件下的生存状态。 于是,邓开选的质朴善良与守粪人的沧桑苦难,这两个来自不同场景的现实碎片,在罗中立的画笔下合二为一。 1980年,罗中立用近一年时间完成了这幅巨作,《父亲》甫一问世,便以其不加修饰的真实感撼动了当时的艺术界。 画作整体呈黄褐色,仿佛能让观众感受到土地的干燥与烈日的炙烤,那张饱经风霜的脸庞上,每一道皱纹都似乎在诉说着一段艰辛的历史;那双粗糙的手,指节粗大,皮肤龟裂,是几十年辛勤劳作的见证。 《父亲》最终凭借其深刻的人文关怀赢得了广泛认可,作品斩获全国第二届青年美展一等奖,并让罗中立一夜成名。 不久,中国美术馆以2400元的价格将其购入,这幅个人创作自此成为国家级的艺术资产。 如今,它作为"镇馆之宝"陈列于美术馆的核心位置,其形象被印入语文与美术教科书,影响了一代又一代中国人对那个年代的认知。 《父亲》的意义已远远超出了一幅画作本身,它不仅激发了更多艺术家将目光投向普通人的生活,更以其强大的生命力,成为了一个时代的缩影。 在中国从农业社会向工业社会转型的历史进程中,《父亲》记录了那些默默付出、支撑着国家发展的普通劳动者的形象。 它提醒着我们不要忘记历史,不要忘记那些为国家发展奠定基础的人们。