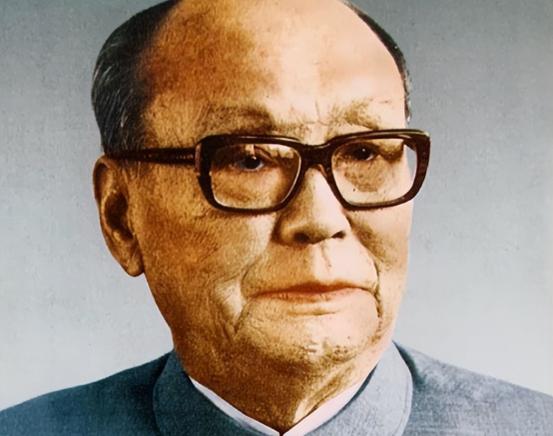

他55年连师长都不是,为何毛主席却坚持要授予他上将军衔? 【1955年9月25日,北京西郊】“这位乌兰夫同志,军衔怎么定?”军委办公厅的一名参谋压低嗓音,把文件递到审查组桌前。房间里烟雾缭绕,墙上的时钟滴答作响,没人立刻回答。因为这位来自草原的领导干部,在解放军序列里没有担任过师长,甚至团级主官的资历也并不完整。把他往哪一档放,这道题卡住了众人。 严格说来,1955年第一次大规模授衔,标准清晰:师以上正职大多是中将起步,少将层级往下铺,军委只给极少数首长配备上将名额。而乌兰夫的履历里,最醒目的不是作战岗位,而是一连串政治和民族工作头衔。换成常规算法,他在“硬杠杠”面前确实不够分量,可又偏偏谁也不敢把这份档案往一旁搁。 答案得回到草原。1906年冬,他出生在归绥附近一个牧民家庭,父母给他取了蒙古语名字——“红色的孩子”之意。幼时的内蒙古,军阀混战、白俄流寇、商队护卫队并存,枪响几乎是每日背景声。少年乌兰夫在毡帐灯火下,对大人们口口相传的“北京城外有大学堂”心向往之。1919年,他背着铺盖卷儿奔到北京蒙藏学校,命运就此转了弯。 北京的初春又冷又干,但李大钊的演讲让礼堂温度骤升。李大钊用并不流利的蒙古语对台下年轻人说:“要自己救自己”。这一句话像钉子一样钉在乌兰夫心里。随后爆发的五卅运动,他扔掉课本冲上街头。归绥警备司令部逮捕抗议学生,他在狱中顶着皮鞭一句话不吐:“不知道。”这一声“不知道”,给他换来重伤,也给他换来党组织的信任。 1927年“四一二”血雨腥风,潜伏人员大量暴露。组织把受伤未愈的乌兰夫送往莫斯科中山大学。苏联课堂上的中文课本印着“蒙古草原光明前途”,他把它装进行囊,1929年秘密回国。那年他23岁,身份是蒙古族地下交通员,几乎每天都在长途骑马中度过。 九一八事变后,日本特务机关策划“内蒙自治运动”,扶持了所谓“蒙古联合自治政府”。对此,乌兰夫只说两字:“叛逆”。1933年,他联合当地牧民、商户、喇嘛武装,夜袭病牛洼炮楼,打响草原抗日第一枪。山风卷沙,枪声散去后,只留下十几具伪军尸体。这场战斗规模不大,却如闷雷,把日军“北进跳板”计划震出裂缝。 抗战全面爆发,他与八路军120师、山西新军之间的联络线路日夜运转。乌兰夫熟悉每一处水草地形,也懂牧民心理——白天把牲畜往北赶,夜里再折回,借来回路线掩护军需。河套寒夜,边防线一条不起眼的土路,正是他让日军补给车陷入沙坑的“土办法”。 西安事变后,国共合作抗日。傅作义在绥远待命防御乌兰察布方向的“独立军”,却一直缺少草原情报。乌兰夫主动去见傅作义,两人第一次见面就在地图上画线比划。傅作义事后感慨:“这位同志,对草原比对家里炕头还熟。”大黑河阻击战,正是靠他提供的冰面厚薄资料,国共联军成功把“独立军”压在东岸,日军的战略楔子没能插进华北腹地。 抗战胜利已近,国共关系再度紧张。国民党在内蒙古撒下大量特工收拢旧贵族,妄图分裂草原。乌兰夫转身做起谈判官,用蒙汉双语轮番劝说,“今天分裂,明天就被人分而食之”的论断击中了贵族们的软肋。至1949年秋,内蒙古地方武装和解放军主力顺利合流,边疆屏障就此筑牢。 新中国成立之后,他被任命为内蒙古自治区主席。这是一块几乎从零起步的摊子:牧区定居点散,耕地基础差;苏联专家拍着草原说“只能放牧”。乌兰夫硬把“只能”改成“也能”——也能建机械化农场,也能上学,也能通电。1953年,他在呼和浩特圈定了工业区,一年后第一座焦化炉升火,蒙古族牧民第一次看到黑色“石头”变成滚烫铁水。 回到授衔档案。军衔审核组意见一分为二:一派坚持按条文,“无师长资历,顶多中将”;另一派强调战略贡献,“没有草原稳定,就没有北线长治久安”。争论推到毛主席那里。主席拿着人事表格问道:“赛福鼎怎么样?”赛福鼎·艾则孜是新疆干部,彼时也被提议授衔。众人面面相觑,谁也不敢贸然开口。毛主席放下笔:“少数民族为革命出生入死,不可一把尺子量到底。”随后一句“乌兰夫,上将”,把争论终结。 48名少数民族将领,在那年的礼堂里胸前佩戴勋表,其中只有一人穿着民族领章上将制服——乌兰夫。有人小声议论:这算不算破格?答案很简单,一条边疆线胜过十个师,一场民族工作的胜利顶得上一支野战军的战斗力。毛主席深知这一点,所以坚持给了他最高规格的肯定。 此后几十年,草原交通、畜牧、教育体系翻着年轮往前走。1960年代初大批南方孤儿缺粮,乌兰夫拍板“送到草原来”,三千多名孩子在牧民家长大成人。1980年代,他担任全国人大常委会副委员长,仍惦记内蒙古是否通上了35千伏线路。1987年自治区成立四十周年,他回归绥,两鬓白发在寒风里飘。草原公路两侧的电杆像列队士兵,他伸手摸了摸粗糙的木杆,什么也没说。