高质量气象数据是多领域气象应用创新的关键要素,破解“获取难、成本高”痛点,推动气象数据开放共享,已成为全球气象领域的重要方向。

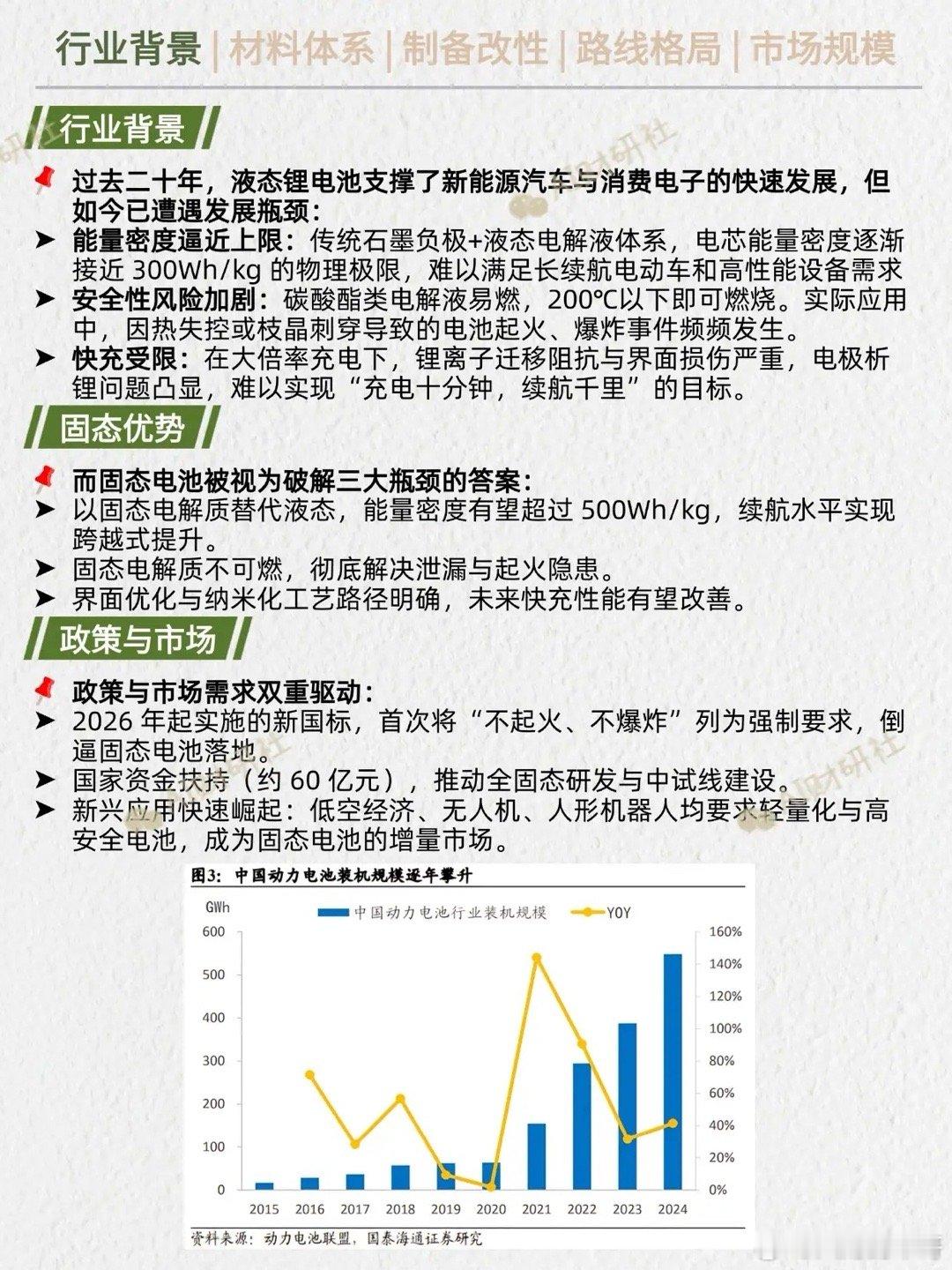

10月1日,欧洲中期天气预报中心(ECMWF)正式向全球用户开放其实时数据目录。公众可获取每日四个预报时次、未来1~15天全球最高分辨率至0.1°格点的全分辨率气象数据,支持13个标准等压面(1000hPa–50hPa),涵盖温湿度、气压、降水、风速、位势高度、涡度、散度等160余项要素。然而,对于国内企业而言,使用这些数据仍需承担昂贵的国际带宽费用以及每年超百万元的数据量与服务费(当前仅免去信息费)。

而早在9月23日,中科曙光旗下中科天机已启动“高分辨率气象数据共享计划”,面向全球用户开放全球12公里及中国区域3公里分辨率、15天逐小时输出的160余项气象要素模式数据,覆盖温度、风场、降水、湿度、气压等要素。

此外,中科天机还将陆续共享“中国区域公里级数据”“全球次季节12公里数据”“中国区域2.5公里低空三维数据”等融合数据,这也是中国企业首次共享气象高分辨率数据。相比欧洲开放计划,天机数据更贴近国内科研和产业用户需求,也体现了中国企业在全球数据开放浪潮中的主动性。

01.

高分辨率逐小时更新

打通科研与产业应用

依托天机共享数据,科研人员可以利用这些数据开展极端天气模拟、气象大模型验证和气候变化趋势研究,提高模型的精确度与预测能力。此外,这些高精度数据在灾害预警和应急响应中同样发挥重要作用。

对于产业用户而言,高分辨率数据可以直接转化为决策工具。风力和光伏发电企业可利用逐小时风速、日照和湿度数据优化发电效率;电网系统可以通过数据提前预测风暴、暴雨和高温等极端天气,降低设备故障风险;农业生产者能够精准把握降雨、风向、气温和湿度信息,从而优化施肥、喷药和收获安排。低空经济、无人机配送和航空运输也能借助这些数据更合理地安排航线和飞行计划。可以说,高分辨率数据不再是科研专用,而是真正能落地的产业生产工具。

02.

气象数据随取随用

国内企业轻松下载

在天气预报和气象模拟中,数据的输出频率直接决定了信息的及时性和可用性。ECMWF数据在前90小时按每小时输出,超过90小时后间隔增至3小时甚至6小时,而天机数据则全程15天都保持逐小时高频输出。这意味着,对于需要精细调度的新能源企业或低空物流公司,每个小时的气象信息都可以用于实时优化运作,减少因天气波动造成的损失。

成本也是一大差异化优势。国内用户只需登录中科天机官网即可免费下载所需数据,无需支付国际带宽费用,也不需要承担信息费、数据量费和服务费的组合支出。高频数据+零成本的组合,让科研机构和产业用户可以更高效地获取所需数据,也为中小企业提供了公平使用的机会。这种模式不仅降低了进入门槛,也加速了气象数据在科研、产业甚至社会公共服务中的广泛应用。

03.

打破数据孤岛

中国气象AI自主生态已现雏形

天机数据的开放背后,是中科曙光AI超集群算力和中科天机“超级动力SD3”核心算法引擎的技术支撑。借助自主可靠的技术架构,天机能够快速处理全球和中国区域的高分辨率气象模拟,实现精准、及时的数据输出。

中国气象服务协会许小峰会长指出,在大数据大模型时代,气象资料政策走向与开放共享是非常重要的话题。从国际视野来看,大气没有边界,仅靠一地或一个国家的气象资料远远不够,人类对大气、地球系统整体变化情况的了解,需要更多全球资料。正是顺应这一国际趋势,中科天机的气象数据共享实践更具现实意义,能为科学研究与行业应用提供关键支撑。

而中科天机共享高分辨率气象数据,是中科曙光长期践行开放战略的生动缩影。9月初,中科曙光联合20多家AI产业链上企业,发布了“AI计算开放架构”,该架构具备从部件级、系统层、基础设施层、软件层到数据集的五层开放技术体系。而此次中科天机共享全球高分辨率气象数据,正是这一开放战略在气象领域的延伸实践,可为新能源、低空经济、交通、农业等领域用户,提供高质量数据集支撑,助力科研突破的同时,进一步赋能行业大模型开发训练与知识库构建。

通过开放架构和高分辨率数据共享,曙光不仅解决了行业长期面临的“技术墙”“生态墙”问题,也为新能源、农业、低空经济、航空运输等千行百业提供了直接可用的决策工具,实现产业和科研的双向赋能。

在这场全球气象数据开放浪潮中,中国企业不再只是参与者,更是率先设立标杆的引领者。