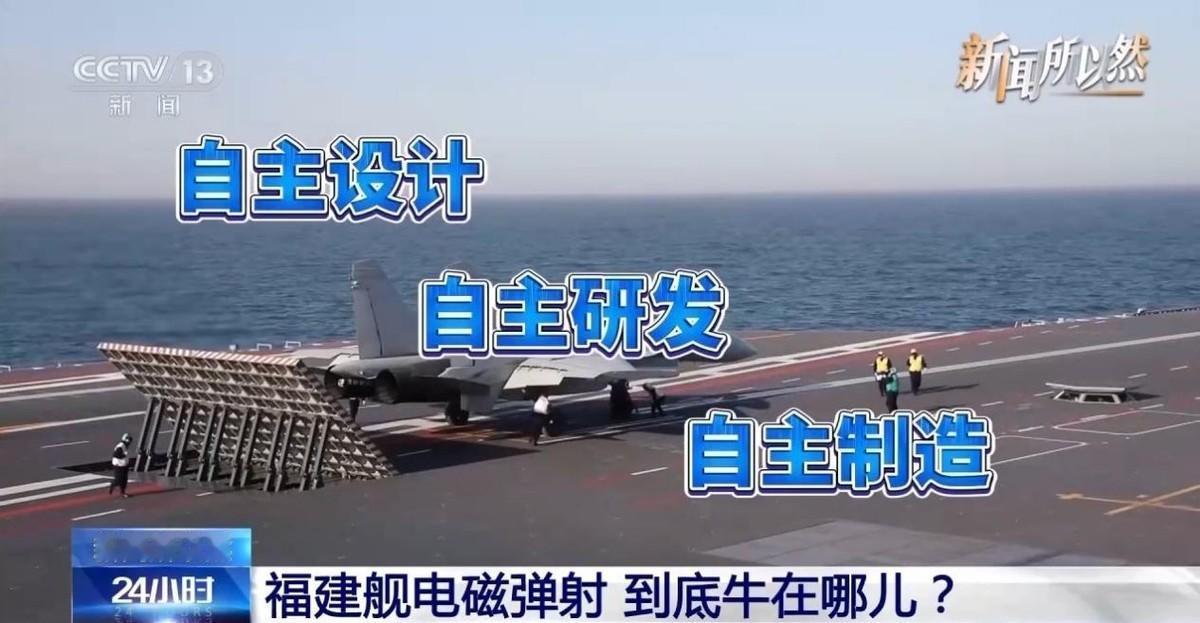

马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。马伟明院士提出的2公里长电磁发射轨道设想,植根于电磁发射技术的发展基础。 一位被誉为“电磁之父”的院士,有人说他一人能顶十个师,甚至与钱学森、于敏相提并论。 他叫马伟明,一个专啃硬骨头的狠人,信奉“要领先,就领先美国!”这人一辈子就跟“电”较上劲了,专啃别人啃不动的硬骨头。 早年间咱海军潜艇的发电机老出问题,还得靠进口,一旦坏了整艘艇都趴窝,马伟明主动请缨,熬了几十个通宵,不仅修好了,还干脆研发出了咱自己的发电机,解决了连西方国家都头疼的“固有振荡”难题,拿了国家科技进步一等奖。 后来他更厉害,提出“电力集成”理论,打破了“一台电机不能同时发交直流两种电”的定论,给咱潜艇装上了真正的“中国心”,这又是一个一等奖。 最让人提气的是航母电磁弹射技术,当年搞福建舰的时候,好多人说稳点来,先用蒸汽弹射,毕竟美国搞电磁弹射几十年都老出故障。 可马伟明拍着胸脯说要上电磁弹射,还放话“美国有不明白的地方可以来问我”。 这话狂不?但人家有底气,他团队搞的中压直流技术,比美国的交流电方案稳多了,硬是让中国跳过蒸汽弹射,直接追上甚至超过了美国,福建舰的电磁弹射试验顺顺当当,歼-15T、歼-35都能稳稳起飞,这可是改变海军战力的大事。 除了航母,他还搞出了无轴泵推技术,让潜艇噪音大幅降低,敌人想发现都难;电磁炮也突破了,弹丸能飞到七八倍音速,射程超200公里,还没声音没烟雾,成本比导弹低多了。 这些成果哪一个拿出来不是世界级的?难怪金一南教授说他能和钱学森比肩,网友说他“一人顶十个师”,这可不是吹的,一个顶尖科学家带出来的技术突破,能抵得上千军万马的战斗力。 有人拿他和钱学森、于敏比,我觉得一点不夸张,钱学森当年放弃美国优渥待遇,回来撑起了中国的航天和导弹事业,是从零到一的奠基人;于敏没留过学,靠一把计算尺算出了氢弹的“于敏构型”,让中国最快拥有了氢弹。 马伟明也是这样,在电磁领域打破美国的技术垄断,从跟跑到领跑,靠的就是“核心技术买不来,只能自己拼”的劲。于敏隐姓埋名几十年,马伟明也一样,一辈子泡在实验室,海军上将都甘愿给他撑伞,这撑的不是伞,是对国之栋梁的敬意。 再回头看那2公里轨道的设想,专家说的困难确实存在,可搞科研哪有一帆风顺的?当年钱学森提搞原子弹,不也有人觉得不现实吗? 马伟明这设想,其实是把眼光放远了几十年。现在不是有人提议先造20米的小轨道试水吗?还能用上雅鲁藏布江的水电当能源,这就是摸着石头过河的智慧。 就算现在建不成,可这思路指明了方向,等技术再成熟点,成本降下来,说不定哪天就能成真,到时候咱发射卫星跟搭公交似的,紧急情况下几天就能补射,太空里的话语权就更硬了。 马伟明最让人佩服的,还有那股“要领先就领先美国”的狠劲,以前咱搞技术总被人卡脖子,好多人习惯了跟在后面追,可他偏要争第一。 这种自信不是凭空来的,是靠2100多个日夜的攻关熬出来的,是靠一次又一次打破世界纪录拼出来的。 他带领的团队拿了17个军队科技进步一等奖、3个国家科技进步一等奖,还被授予“创新强军模范团队”,这背后全是汗水和坚持。 现在有些人总觉得外国技术多牛,可马伟明用事实告诉我们,中国人靠自己一样能攀上科技高峰。 他的故事不光是个科研传奇,更给咱提了气——国家要强大,就得有这样敢啃硬骨头、敢争世界第一的科学家。 那2公里的电磁轨道,或许现在还是个蓝图,但有马伟明这样的人在前面引路,说不定哪天就真能在青藏高原上立起来,到时候咱就能自豪地说,这又是中国领先世界的技术。