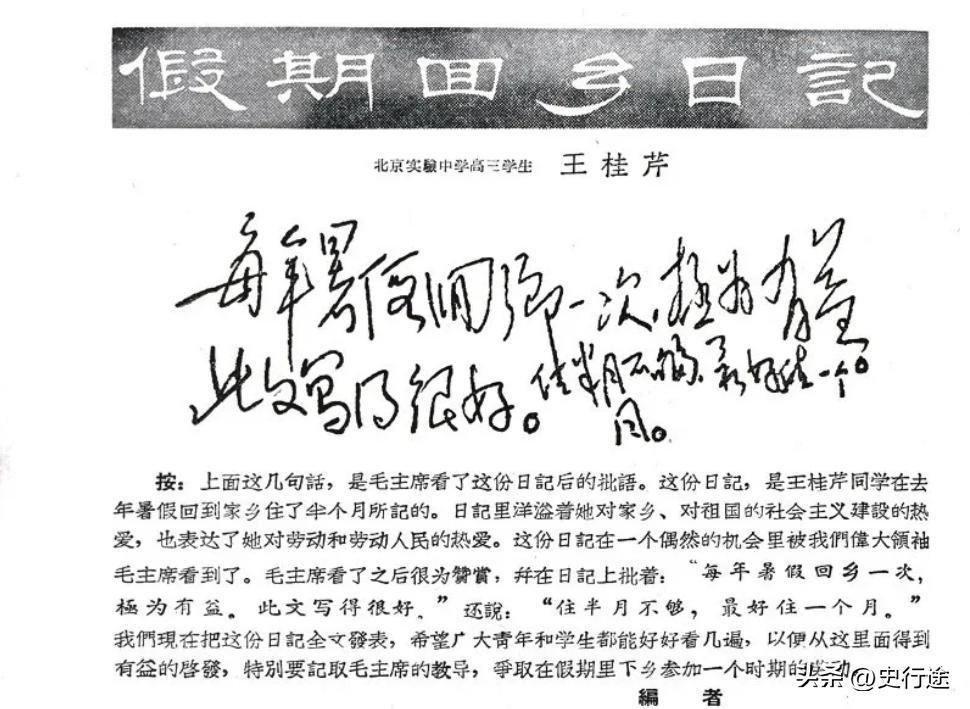

1957年,毛主席的女儿李敏把同学的日记本带回家,谁知毛主席看完后,不仅进行批阅,还在最后一页写道:“原文在报刊上发表!” 1957年,北京秋天干燥,风一吹,地上的梧桐叶就哗啦啦响。那年师大女附中的学生放假后,有个女孩回了一趟老家。她姓王,家在阜平。地方不大,在太行山里,山高路弯,走起来费劲。她母亲是村里早年的党员,老实人一名,说话直,不藏心眼。 那时候,学生回家,大多数图个清净歇歇脚。她不,她还真去干活。担水、挑土、割柴、访农户。她不光干,还爱记。每天晚上在油灯下写点东西,写母亲翻箱倒柜给她找旧衣服,写大伯开玩笑说“担担子如坐轿”,写乡亲怎么看她这个学生娃。这些字后来全变成一沓散页,装进了一个笔记本。 没人觉得这些字有什么稀奇。写日记的学生多得很,能坚持写到万把字的也不是没有。但没人料到,一场秋雨把这本子送进了毛泽东的书桌。 那天她和班里同学去郊区劳动,白菜地里,风刮得头发贴脸。雨下得突然,大多数人没带雨具。她怕自己的本子被雨浇了,顺手塞进了李敏的书包。李敏是毛泽东的女儿,学校里大家都知道,但不怎么议论,她平时和人也没什么架子,活动也都参加。 几天之后,李敏把她叫出来,说她爸爸看了那本日记。还不是翻翻而已,是一页一页看过去的。批了圈,改了字,写了几句评语。那天清早的教室还没热起来,她就站在门口翻着那本子看。毛泽东的字写得不算规整,但劲头十足,尤其是最后那句话:“原文在报刊上发表。” 这句话一出来,事情就往外扩了。第二年二月,《中国青年》杂志把这本日记全刊了出来,名字叫《假期回乡日记》。不仅头条登,还印了毛泽东批语的手迹。杂志一出,全国许多报刊都跟着转发,后来还出了单行本。书印了七万册,在当时算不得了的发行量。 那几年,正赶上国家教育方针在拧劲。什么叫“德智体全面发展”,说得多,落实的少。日记一出,等于给了个范本。你看,一个普通女学生回家半个月,写了这么一沓字,没喊口号,没讲主义,通篇都是干活、聊天、看村里人怎么过日子。这才叫“深入群众”。 毛泽东当时也不是简单地表扬几句。他改错别字,纠标点,把“喜花怒放”的“喜”改成“心”,把“庄稼年年丰富”的“富”字换成“收”。连“这时兴奋仍占上份”里的“份”字也没放过,改成“风”。他不是为了留个面子,而是当真地去读。当真读一个学生的日记,在今天听起来近乎传说,但那年是真发生了。 学生们也看出了这事的不寻常。不光北京,全国各地都在传这事。学校开始组织学《假期回乡日记》,课堂上讲,课后写心得。有个甘肃的小学男孩儿写信说:“我语文课本上有你的一篇文章,我高兴得很。”也有留学生说,看了这篇文章,就觉得离家没那么远了。 还有意思的是,一些工人、农民、部队干部、机关职员,也纷纷写信给作者。有人说,这比几十吨炸药还有劲,能打开人的心。也有人说,你写的生活,是我小时候见过的那个世界。这些回信,王桂芹自己留了不少。她没怎么拿出来晒过,但后来在访谈里提过,信堆起来像一摞砖。 再说回日记本身。它能引起那么多共鸣,是因为写得不假。她没说自己多苦多累,也不拔高什么志向。她写的是母亲找出旧衣服穿在她身上,硬生生把她扮成村姑;写自己担水,肩膀被压得疼,但又不敢停,怕人说“娇气”;写村里女人们拿她开玩笑,说“没成书呆子,还是咱的人。” 这些句子放在今天不稀奇,可当时的语境下,它显得稀罕。它不喊口号,不绕圈子,它就直说“水缸我总愿它满满的”,就这一句,也能让人看出那个年代女学生的那点执拗和认真。 过了没多久,毛泽东又安排医生给她看病,说她身体不太好,怕她累着。先是请了山东的老中医刘慧民,后又找了林巧稚亲自诊治。到这一步,这件事就不再是单纯的“表扬一篇好作文”了,而是变成了毛泽东对一名青年学生成长的具体关心。 1959年,李敏结婚。婚礼之后的第二天,王桂芹和几个同学去中南海看望新娘。那天毛泽东也在。场面不像外人想象的那样庄重,他笑着打招呼,还开了几句玩笑,问“你身体怎么样啊”,又说“你该找个医生”,那“医生”其实是说男朋友。姑娘们听懂后,都笑了,脸红了一片。 毛泽东没说大道理,也没问她读了多少书。他就是坐下来,像一个父亲那样聊聊近况。这场面,后来看的人总说温馨,但更准确的词也许是“自然”。人和人之间的关系,没有非得高高在上,也不必装模作样。 这份日记后来被编进中小学语文教材。那年阜平的小孩,如今都成了上岁数的人。可说起这篇文章,还有印象。有的老人把这件事当成家乡的荣耀,一代代讲下去。年轻一代听的时候也许不太当回事,但那种“被看见”的感觉,是会留下的。 很多年后,有人因为读了这篇日记,坚持写日记几十年,写了几百万字。有人专门研究日记写作,办了展览,还筹建日记博物馆。也有教师把这篇日记当成教材范本,研究怎么让学生写出“接地气”的作文。