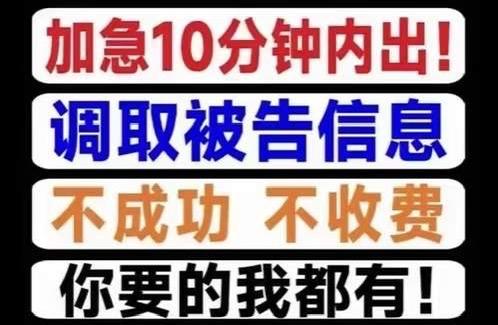

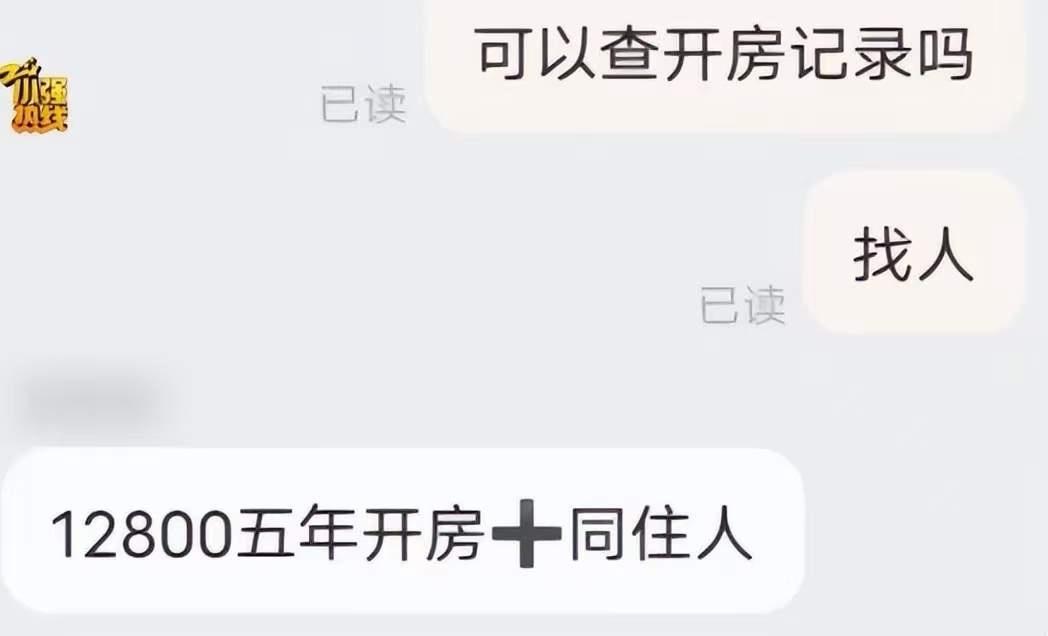

开房记录背后的黑色链条:你的隐私,或许正在被明码标价 李哲(化名)盯着手机屏幕上那串清晰的开房记录,指尖发凉。出差刚回到山东老家,女友就红着眼眶将这份“证据”摔在他面前——从三个月前的上海虹桥机场附近酒店,到上周苏州的商务公寓,每一条入住时间、退房时间都精准得可怕。 “我没查你,但有人找到我,说只要300块就能拿到你的‘行踪证据’。”女友的话像根冰锥扎进李哲心里。他瞬间明白,自己不是被怀疑,而是成了别人牟利的“数据商品”。他立刻报警,随着警方调查深入,一条隐藏在暗处的个人信息贩卖链条,逐渐浮出水面。 调查发现,售卖李哲开房记录的,是一个盘踞在社交平台背后的“数据掮客”。这些人根本无需破解酒店系统,而是通过两种更隐蔽的方式获取信息:要么是勾结酒店内部员工,以每月几百元的“好处费”定期拷贝住客登记数据;要么是利用一些旅行社、票务平台的漏洞,批量抓取用户预订酒店时留下的身份信息与入住记录。 “你以为的隐私,在他们眼里就是按条计价的商品。”办案民警透露,这类数据交易早已形成“产业链”:上游有人负责非法获取数据,中游通过加密聊天群分类打包,下游则针对不同需求定价——开房记录单条200-500元,全套行踪轨迹(含高铁、酒店、外卖地址)打包卖1500元,甚至能根据手机号定位实时位置。 更让李哲后怕的是,他在民警展示的交易记录里,看到了自己的身份证号、家庭住址,甚至半年前在医院的体检报告。“这些信息拼在一起,骗子能精准冒充我的同事骗我父母,不法分子也能轻松找到我家。”他终于懂了网友的愤怒——实名认证本是为了安全,却成了不法分子“精准打击”的武器。 而这类案件的侦破难度,远比想象中更大。数据在不同掮客手中层层转卖,每条信息经过三手以上流转后,源头线索早已模糊;更关键的是,很多人在发现信息泄露后选择沉默——要么像李哲的女友一样,误将数据当作“出轨证据”,陷入私人矛盾;要么担心维权麻烦,觉得“没造成实际损失”就不了了之,这反而让黑色链条得以持续运转。 直到警方抓获上游的一名酒店前台员工时,她的辩解更令人心惊:“我以为就卖点记录,又不偷钱,不算大事。”正是这种对“数据犯罪”的轻视,加上部分企业对员工数据管理的漏洞,让个人隐私成了“不设防的领地”。 案件告破后,李哲删除了手机里所有非必要的APP,也注销了多个长期不用的账号,但心里的阴影始终挥之不去。他在社交平台上分享了自己的经历,评论区里满是相似的遭遇:有人被售卖航班信息,频繁接到“航班取消”的诈骗电话;有人的购房记录被泄露,每天收到十几个装修公司的骚扰;还有家长发现,孩子的学籍信息被卖给了培训机构,导致全家被“精准推销”。 “我们总以为隐私藏在手机里、密码后,但其实早已被摆在了交易市场上。”李哲的这句话,成了无数网友的共鸣。这场看似针对个人的“数据盗窃”,实则是一场关乎每个人的隐私保卫战——当酒店记录、消费轨迹、甚至医疗信息都能被明码标价时,我们真正的安全边界,又在哪里? 目前,涉案的5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。但如何堵住企业数据管理的漏洞、斩断非法数据交易的链条,却成了比案件本身更值得深思的问题。毕竟,只有当每一份个人信息都被真正保护,我们才能免于“裸奔”的尴尬。