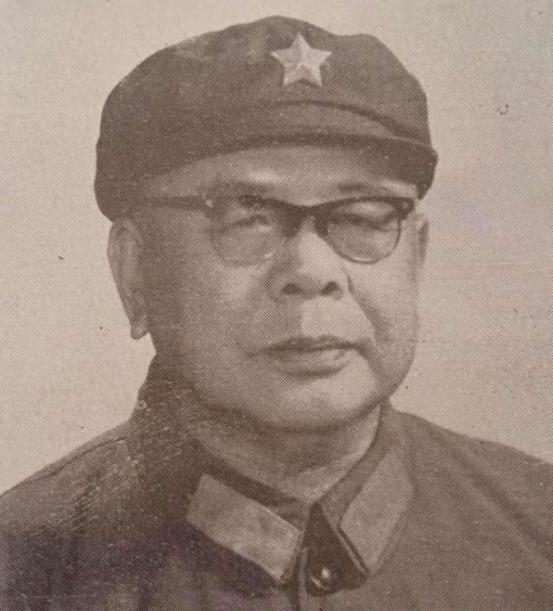

他想办法离休,开会说话随意,梁必业:发言别开玩笑,没边不好! “1974年春天的学习班里,’李老,您别开这种玩笑!’有人小声劝。”一句提醒,把坐在最后排的李逸民再次推回众人视线。这位少将离开实务岗位已近十年,却始终改不了直言的脾气。会上的发言,被梁必业一句“讲话没有边不好”当场拦下,气氛一下子凝固。很多年轻学员只知道梁副主任谨慎,从未弄清那位“说话随意的李老”到底经历过多少波折。若翻开档案,能看到一条几乎横贯新中国前后半个世纪的曲折轨迹。 1925年夏天,李逸民在上海一所大学读书,出身地主家庭,却对旧社会失望。黄埔军校一期招考,他背着家人报了名。那年秋天,他在军校宣誓入党。时局动荡,先后南下北上,枪声与书卷交替,塑造了他务实而倔强的性格。南昌起义爆发,他担任24师教导大队第三队指导员,部队溃散后独自潜回上海,这一回归地下就是将近十年。 间谍与反间谍、审讯与突围,成了他青春时代的主旋律。资料显示,他在上海被捕三次,每次都是机敏的党内交通把他救出。抗战全面爆发,延安派人将他护送北上,他才真正脱离危险。不可忽视的是,八年敌后岁月让他错过主力部队崛起的关键阶段,这也解释了为什么后来很多军史读物里找不到他的名字。 延安整风期间,他先后在抗大一分校、二分校任教。1938年严冬,罗瑞卿奉命接管抗大保卫工作,两人因此成为同事。罗瑞卿对这位学长——李逸民是黄埔本校,罗只是武汉分校——颇为尊敬。那段时日,罗瑞卿常笑他:“你不是将军像老师,倒像个图书管理员。”李逸民也不恼,他熟读兵书,却始终相信真正决定胜负的还是人心。 1945年七大闭幕后,中央决定在承德建立前线指挥。吴烈带着中央警卫团北上,李逸民随队供职于地方党委。承德原本是后方,突然成了前沿,他白天调研民情,夜里研究粮秣线路。敌军向东北增兵后,冀热辽军区仓促组建,这支警卫团被编入第八纵队。萧克、程子华前指忙于军务,地方工作便落到李逸民身上。有人开玩笑说:“打仗的枪没分到,倒给他配了大堆公文包。”可正是这堆公文包,确保了八纵在缺衣少粮时还能维系补给。 抗战胜利不久,国共内战全面爆发。李逸民仍在冀东负责税粮、回民工作,行程累到吐血也不肯休息。1948年冬,他给组织写信:愿意重新回到作战部队。审慎起见,中央没有批准。后来事实证明,这个决定间接保住了他——辽沈、平津决战硝烟滚滚,冀东地方干部未受过多波及。 建国后,人事变动频繁。1950年初,他接到调任北京的通知,职位是某部正局级。李逸民翻看任命文件,眉头紧锁,对身边人说了一句:“干不了,就换个能干的人。”自觉难以胜任,他四处求助,恰巧遇到罗瑞卿。公安部队急需熟悉政工的干部,罗瑞卿一句“来帮我”便把他留住,安排其出任政治部副主任,正军职。那年他已47岁,勋章不多,却算走到职业生涯最高点。 1957年公安军撤编,他划归总政治部。有人觉得尴尬,军衔、级别都有,却突然变成文职。李逸民倒爽快:“让干啥就干啥。”总政机关刊物缺主编,他坐下来审稿、改标点、查资料,毫无怨言。后来调任文化部长,他苦笑道:“我又不是搞艺术的。”反复请辞,借口心脏不好。总政首长迟迟没批,他就把病历翻印数份放在抽屉,见面就递,搞得领导哭笑不得。 1964年底批复终于落定,他离开岗位。那年他刚过花甲,本以为能带孙子、钓钓鱼。不料三年后新风暴来袭,虽然不当权,却还是被列入“老学员学习班”。学习班日程紧,政治温度高,李逸民按时记笔记,也偶尔抖机灵。1970年某次讨论,他引用历史人物分类:“一个儒家,一个法家,武则天算不上法家,慈禧更是夺政专家。”在场的人听得心惊。四年后,他再次发言,被梁必业提醒“发言别开玩笑”。这句善意的提醒,以后被许多人当作李逸民传记里的经典桥段。 值得一提的是,李逸民的孩子都在北京求学。运动期间,派性严重,他把几个儿女叫到屋里,只说:“别混派,找点正经事干。”随后为他们联系印刷厂学排字,既避嫌又学技能。有人问他用不用找人保护,他摇头:“最好的保护就是别惹事。”孩子们低调办事,没有出现任何“联动”,让这位老兵少了后顾之忧。 晚年他偶尔回忆过去,重点从不放在枪林弹雨,而是说延安窑洞里的争论、冀东汇报的夜半灯光。有人评价他:“将军脾气,教员作风。”在那个动辄拔高的年代,这样的低调难得。遗憾的是,正因为低调,许多战史研究人员在整理开国将领资料时,经常把他遗漏。等到想起补充,档案材料早已散佚,不少细节再也难以核实。 1980年代初,军委展开老干部离休待遇核定。有人提议重发当年的军功章,他摆手婉拒:“章是好事,别再折腾了。”据说那枚少将金星,他只在授衔仪式和合影时佩戴过。其余时间,连家人都难得一见。对此,朋友调侃:“你这是藏拙。”李逸民不置可否,笑而不语。