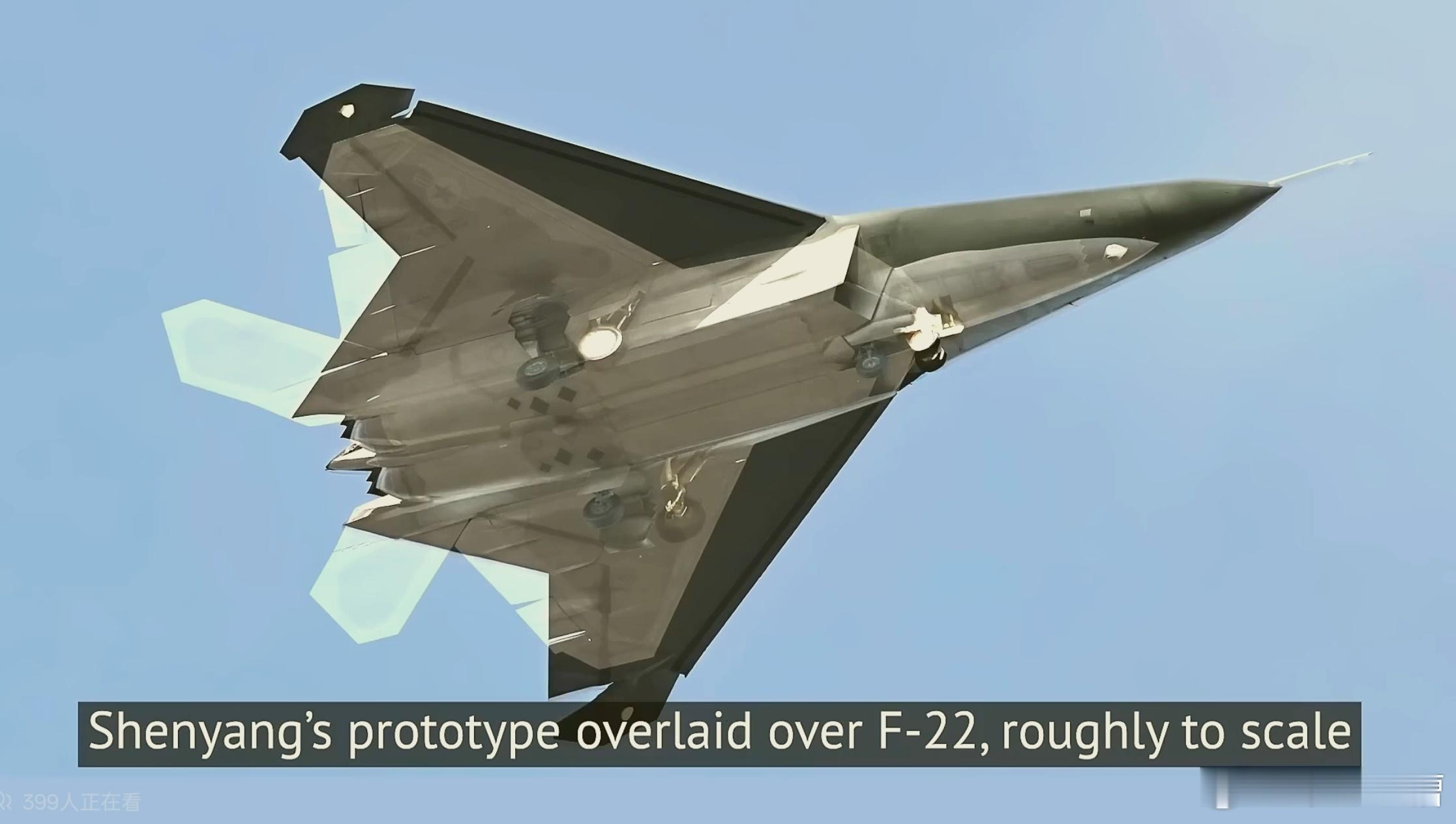

美国现在担心的不是中国迎头超越,而是中国选了一条与美国完全相反的道路。现在的中国军力,不再是模仿、借鉴,而是另起炉灶,开新局。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 大家可能经常看到美国媒体嚷嚷中国造了多少新导弹、新航母,感觉他们一边说中国威胁,一边又安慰自己美国还是老大。 这种矛盾心态背后藏着一个真相:中国没有跟着美国的游戏规则走,而是开辟了自己的赛道。 美国习惯了用航母数量、军费规模这些硬指标来衡量军事实力。他们以为中国会像苏联那样,在传统军备竞赛中耗尽资源。但中国走的是一条注重实效的非对称发展道路。 举个例子,当美国投入巨资维护全球数百个军事基地时,中国把资源集中在了高超音速导弹这类能突破现有防御体系的技术上。 美国国防部报告提到,中国的高超音速武器进展让传统反导系统面临失效风险,这正好说明中国选择的技术路径让美国原有优势变得吃力。 在海军建设上,美国追求航母数量优势,而中国发展的是专门克制航母的东风系列反舰弹道导弹。 一位美国专家曾坦言,中国这种“区域拒止”能力使得美国航母在西太平洋的行动成本大幅提高。 同样在空军领域,美国侧重高价隐形战机,中国却同时大力发展低成本无人机蜂群战术。这种思路差异让美国传统战争经验难以适用。 中国军事发展的核心逻辑始终是防御性的,中国官方多次强调发展军力是为了维护主权安全,规模控制在最低必要水平。这与美国全球部署、追求绝对军事优势的战略形成鲜明对比。 美国在亚太地区加强第二岛链军事存在,关岛和澳大利亚的基地建设明显针对中国。但中国通过提升精确打击能力,使这些基地在潜在冲突中可能反而成为负担。 美国试图用冷战经验来理解中国军力发展,经常炒作中国核武器扩张。但中国坚持不首先使用核武器的承诺,核力量始终维持在最低威慑水平。 中国专注的是技术突破而非规模竞赛,比如可重复使用航天器技术,这既降低太空探索成本,也提升了技术储备。 当前西太平洋的军事平衡正在发生变化,美国传统介入方式风险增大,而中国在周边海域的防御能力不断增强。这种变化不是简单的数量超越,而是游戏规则的重新定义。 中国通过军民融合模式,借助民用科技活力推动军工创新,相比美国军工复合体的高成本、低效率模式,展现出独特优势。 未来战场形态正在被中国的发展路径重塑,当美国还在为维持全球基地网络投入巨资时,中国已经证明精准有效的区域控制能力比全球部署更具威慑力。 这不仅是技术路线的胜利,更是战略思维的超越。中国选择的发展道路,本质上是对和平发展的坚守,通过实力提升遏制冲突,这或许才是让美国战略界真正感到不适的原因。 信息来源: 环球时报《美频繁炒作中国“核威胁”,专家:试图施加舆论压力束缚中国手脚》 华夏经纬网《中国天地往返航天器试验被西方炒作成高超音速导弹》 新华网《美从第二岛链威胁中国 反威慑是最好回敬》