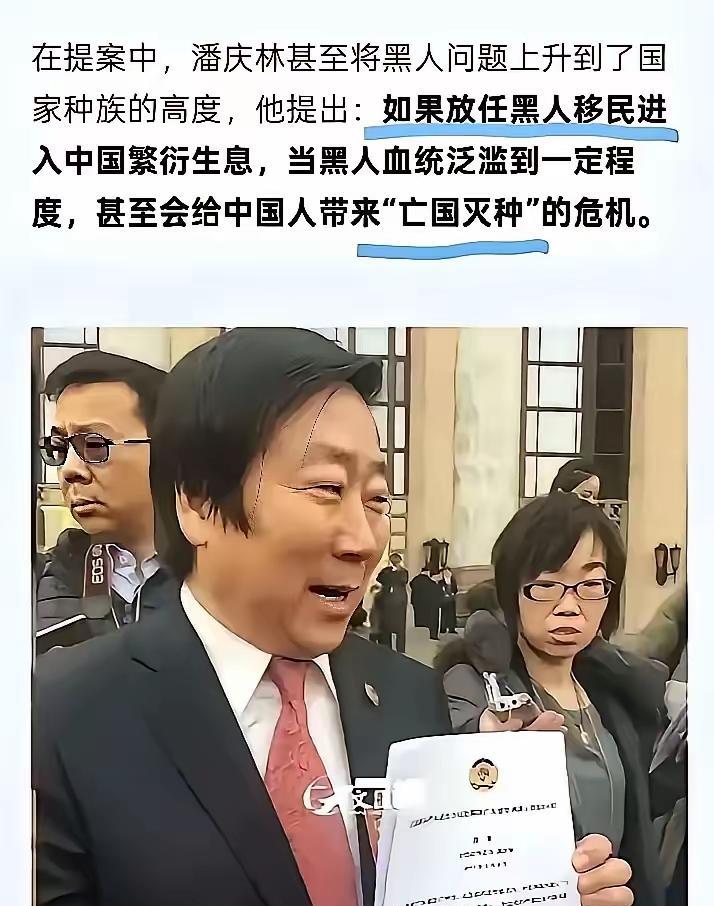

17年全国两会期间,全国政协委员潘庆林提案,表示如果放任黑人移民进入中国繁衍生息,当黑人血统泛滥到一定程度,甚至会给中国人带来“亡国灭种”的危机。 这个提案一出,就在网络上炸了锅——有人支持,有人反对,也有人说“危言耸听”。但无论如何,这事值得我们细想:真有什么风险?又有哪些事实是必须被正视的? 2017年,全国政协委员潘庆林提交了一份提案,主张“从严从速”处理广东非洲裔人群集中居住的问题。 提案中提到,一些非洲人可能通过非法入境、逾期居留、非法就业等方式滞留在中国;还有人借婚姻、生育等方式争取合法身份。 他警示说,这样若放任下去,在人口构成、社会稳定、民族融合等方面可能带来不可小觑的挑战。 这提案刚出来,就遭到各种质疑,有人说,所谓“50万黑人”根本没有可靠数据支持。 有人指出,在广州市的公安统计里,非洲籍人员在整个外国人里只是小部分,所谓“群居社区”“黑人村”的说法多是夸张渲染。 也有人强调,即便存在管理难题,也不能用一种带偏见的视角来看待在华非洲裔人士,他们中许多人通过贸易、留学、文化交流来到中国,也对中非关系和互通有好处。 那这中间到底哪些说法可靠?哪些可能被夸大?我们普通人需要梳清三条主线: 提案中引用的“50万黑人滞留”这一数字,主流公开数据并不能支持,根据广州市出入境口岸通报,2016年入境的非洲国家人员约 28.6 万人次,出境也有相应数字;但那是“出入次数”,而不是“长期滞留人头”。 有学者根据地方公安、居住登记、租房市场、社区观察,认为在广州的长期居住的非洲裔群体规模可能在数万到十几万之间,而非提案中所说几十万,所以提案中的规模判断,有很大不确定性。 提案里说这些滞留者素质偏低、不愿回国,有的甚至形成社区,对社会秩序、治安、民族认同带来隐患,这种说法有必要讨论,也有争议。 确实,在任何一个国家,如果大量人口未经妥善管理地流入聚居,可能出现治安纠纷、社区管理困难、语言文化隔阂、社会排斥等问题。 但说“构成民族结构威胁”“黄种人主体地位会被动摇”这种断言,就缺乏充足支撑。 历史上,很多国家都经历民族融合、文化碰撞、移民潮流,但都靠法律制度、公共管理、社会融合机制来化解矛盾。 再说,移民不一定都是“低素质”——很多人来华做生意、开店、做跨境贸易、甚至学习中文、参与交流,是有“上层能量”的。 若真存在非法居留、非法就业等现象,国家和地方确实需要管理和规范;但方式应文明、公正、有法可依,而不是因为“颜色”“种族”就一刀切排斥。 应当区分那些真正违法乱纪、破坏秩序、拒不配合管理的个体,与大多数合法、守法、愿意融入的外来者。 很多国家的经验告诉我们:有规范的移民制度、有融入机制、有社会包容与监督机制,能把潜在风险变成活跃的经济社会力量。 中国现在也在建立国家移民管理局,明确外国人居留、就业、遣返等制度。 风险不能无视,无数量保障、无规范机制的大规模“群居”确实可能加剧管理成本、容易激化摩擦、造成资源分配矛盾,特别在城市公共安全、社区治理上。 当社会基础设施、人流控制、语言文化差异、法律执行能力都难以匹配时,问题可能堆积。 但夸大隐患反而伤害理性,把一种可能发生的治理挑战说成“民族亡国论”“文化被取代论”,那就是把问题政治化、极端化。 提案中那种“一旦规模几十万,黄种人主体地位受挑战”的论述,是一种恐慌式表达,不具备严谨性。 制度和融合比恐惧更重要,未来不可能让世界隔绝外来人口,也不可能把外国人“完全拒之门外”。 更合理的方向是:完善移民法律、加大对非法滞留、非法就业的查处力度;建立社会融合机制,让守法、愿意融入的人有序参与社会活动;重视社区管理、公共服务、安全监测。 我们要走的路,是“管得住、收得效、化解矛盾”,而不是“闭关锁国”“唯我独存”。 我觉得,这件事的真正价值不在于“有没有黑人群居”,也不在于“恐惧未来混血国家”。 它让我们看到一个更大的命题:一个国家如何在全球化、大国交流、人口流动愈发频繁的背景下,保持主权、安全、社会稳定,又能有包容和制度智慧。这个命题,关系千家万户。 我们社会需要的不只是恐惧论,而是理性论;不只是排斥式管控,而是公正规范、透明机制;不只是警惕“外来人口”,而是增强国家的吸纳能力、制度韧性。 中国人口基数确实很大,不太需要依靠外来移民作为“增长动力”,但这不意味着我们可以对外来群体一概封堵,也不意味着我们可以放任无序扩张。 我们要做的,是让法律和制度决定谁能来、怎么来、要怎么管理,而不是单凭情绪、单凭猜测、单凭担忧。 信源:《国家从严从速全力以赴解决广东省非洲黑人群居的问题》潘庆林