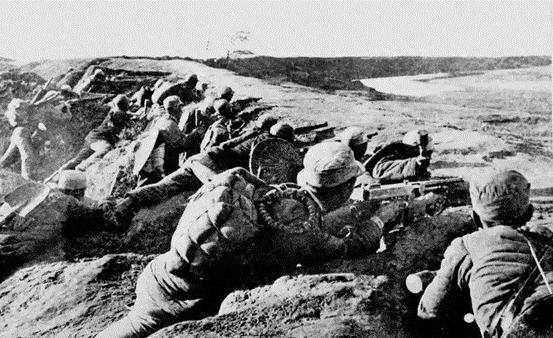

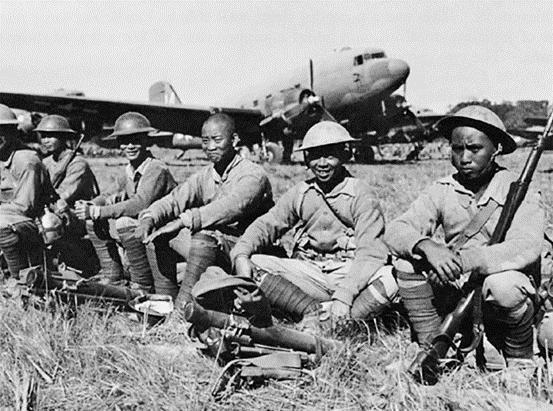

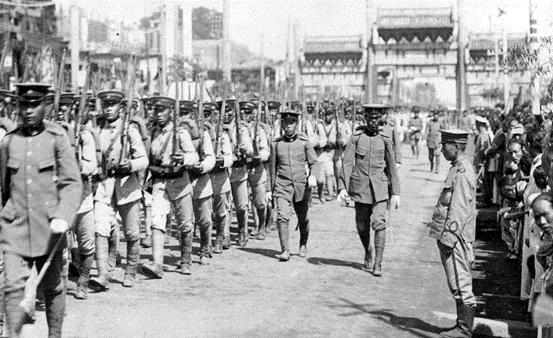

廖耀湘兵团,为何被称为战力天花板,究竟有哪些底牌 “1948年10月8日凌晨,在义县西南的小教堂里,廖耀湘半低着头对副手潘裕昆说:‘这一次,我们只能成功,不能退。’”短短一句话,道出锦州告急时西进兵团的巨大压力,也暗含了南京方面对这支部队的期待和信任。若想弄清这支兵团为何能在国军内部拥有“天花板级”评价,就得把时间往前拉,先看它成型的全过程,再看它手里真正的硬牌。 先说“西进”二字的来历。辽沈战场初期,南京原本把第九兵团设在沈阳,统辖三路兵马。随着内线防御节节失利,只有廖耀湘所属的这一路仍保持机动,于是第九兵团干脆与“西进兵团”画上等号,其他番号被自然淡化。名称变化的背后,其实是资源向一处倾斜的结果,精锐部队与物资优先灌注,才让后人看到那耀眼的“上限”。 兵团的灵魂人物值得单独拎出来。廖耀湘,黄埔六期,法国圣西尔毕业,学成归国后在中央军校任教,实战更是遍布滇缅、湘西、伊洛瓦底江一线。有人笑他个子矮,可他在黄埔时就凭一番据理力争争取到出国深造的名额;有人怀疑他资历浅,可他仅以骑兵上校肩章便统率十几万兵力,说明上峰对其能力绝不是口头表扬。更有意思的是,1949年建国后,刘伯承邀他出任军事学院教官,这在当时并不多见,足见对手都承认其指挥水平。 副职同样硬核。潘裕昆,黄埔四期,远征军老将;杨焜,抗战初期就当旅长。三人作战思路大体一致:火力先行、后勤跟上、伤员要活着回到连队。廖耀湘在陆军大学讲授缅北作战经验时就强调“炮弹宁可多囤十车,也不能出现一分钟的火力空白”,这套理念后来写进兵团训练大纲,直接影响全员战术动作。 说完指挥班子,再看装备与编制。西进兵团帐面十二万人,真正被寄予厚望的是五个军:新一、新六、新三、71、49,再加三个独立旅。表面上只是一份名册,细抠却能发现门道——新一与新六,同属国军所谓“五大主力”,全美械、整团火炮、欧美顾问随行;71军曾在滇西攻坚战立下狠功,虽非全员美械,但战斗意志顽强;新三军出身土木系,组成时间短但装备“换血”及时;49军是其中相对普通的一支,却因此承担了防御与警戒的繁琐任务,释放了主力军的攻击能量。换句话说,牌面上有两张“A”,两张“K”,加一张“10”,再配三张“王牌”,凑出了极高的火力基础值。 火力强不强,看兵器更直观。1946年美方移交的M1步枪、M3冲锋枪以及75毫米山炮,大量流向新一、新六军。此时的东北战场上,能够做到机枪组与迫击炮组全部以美式口令、按美军教范协同射击的,也就这两军。还有美军C-47飞机承担后方补给,在辽西平原起降条件有限时,廖耀湘依旧能拿到急需的炮弹与血浆,这一点对提高持续作战能力作用极大。 然而,必须承认装备并非决定性因素。美械也好,苏械也罢,最终必须落实到“人”身上。新六军的特色是高学历。每位排长拿到的战术图表标注规范,读地图、打坐标、呼叫火力支援在训练中日复一日;71军则习惯“先侦后打”,斥候连常年保持120%编制,哪怕夜间突击也要先派侦察。两支部队作风不同,却能在兵团内通过统一的参谋体系实现节拍一致,潘裕昆正是幕后“调音师”。 西进兵团真正亮相,是10月7日锦州外围炮声滚滚之际。蒋介石飞抵沈阳,拍板“出锦州则生,入锦州则死”,不计代价也要让廖耀湘往西打通北宁线。于是战役节奏骤然加快,兵团第一次以满编投入。三天里,新一军先头师与解放军102师反复争夺塔山一线,火炮密度一度达到每百米前沿三门以上,堪比滇缅时期。对面则以连续冲击迫使火炮转移射界,形成了互不相让的“钢火对撞”。 战技表现固然亮眼,兵团后勤却开始吃紧。辽西秋雨,让简易公路泥泞不堪,也让美械装载的优越性大打折扣。后方汽油、炮弹靠沈阳空运,强度再高也补不上前线摊子。同一时间,71军调去侧翼封堵,新三军填补中路缺口,兵团整体布局被迫拉长。短短数日,指挥所两度后撤,作战指令通过无线电反复加密传递,“延时”成了挥之不去的阴影。廖耀湘后来回忆那几天:如果每天能多两架运输机,多半就能守住节奏。遗憾的是,北平、徐州等地同样告急,空运资源早已拆东墙补西墙。 缺口在10月20日暴露。由于49军右翼连遭穿插,兵团不得不把预备队推向前线,导致纵深防御层层稀薄。此举让解放军找到了“拉网围歼”的机会,西进兵团从原先的矛尖瞬间变成待宰的口袋。28日清晨的一场大雾彻底锁死了空运通道,新一军机动不及,新六军回援无果,兵团整体战力曲线直线下坠。此后发生的情节,史书已详加记录,这里不再赘述。 综合观察可发现,廖耀湘兵团之所以在短暂时间内展现极高“上限”,靠的并非单一因素。首先是指挥核心“敢压担子”,能在兵器、后勤、战术之间迅速权衡;其次是主力军火力与训练标准高于国军常规水平;再次是后勤保障相对完备,至少在战役前一周做到了火炮、医疗、粮秣三线齐备。这三张底牌叠加,使得它在纸面的战斗指数位居国军巅峰。