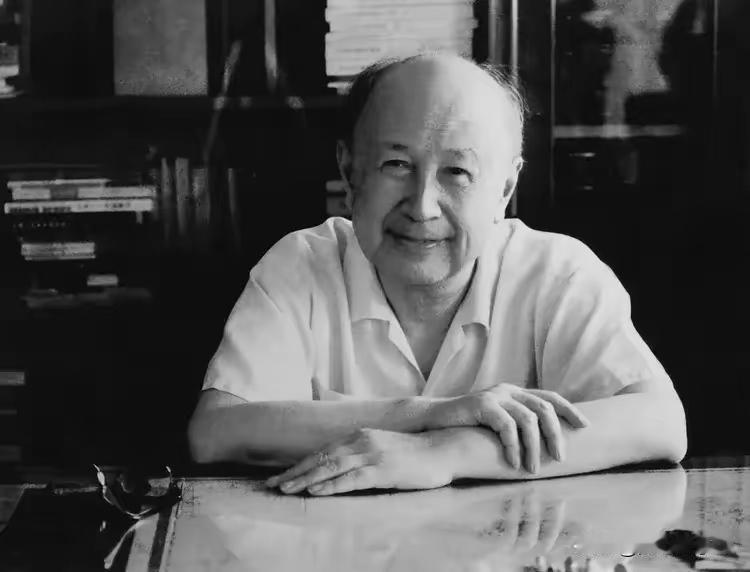

我要让所有的美国导弹打不到中国!他是继钱学森以来,国家非常重视的人才,连美国人都非常忌惮他,他就是我国著名的“反导专家”陈德明! 戈壁滩的风,能把人的皮肤吹得像老树皮,也能把一代人的青丝吹成白发。陈德明就在这风里站了三十多年。 很少有人知道,这个后来被基地里的人尊称为“定海神针”的总设计师,童年时却因家人变故,背负过一个不祥的绰号——“天煞孤星”。 从不祥之名到国之重器,这中间隔着的,就是一整片无垠的荒漠。这片荒漠,最终成了淬炼他意志、催生奇迹、铸造国盾的三重熔炉。 这片戈壁首先是他的磨砺场。1990年,作为国防科技大学的高材生,他本可以留在学校,但他偏偏选择了奔赴大西北的酒泉试验场。 少年时电影《飞向太平洋》里火箭升空的画面,在他心里埋下了一颗种子,而戈壁的风沙就是催生它的土壤。 初到基地,现实给了他一个下马威。风沙灌满衣领,崭新的迷彩服蹭得满是黄土。这里的日子苦得实在,饮用水得从外面一车车拉进来,新鲜蔬菜更是稀罕物。在这里,最奢侈的不是物质,而是时间和健康。 他曾为攻克一个难题,连续在实验室熬了72个小时,咖啡杯积满污渍,烟灰缸里全是烟头。更严重的一次,他因通宵工作直接晕倒在地,被人发现时,手里还死死攥着那份演算稿。 医生诊断是严重贫血,勒令他住院,可他三天后就跑回了实验室,嘴里念叨着:“时间不等人啊。” 他办公室窗台上有一盆骆驼刺,学生们在他50岁生日时,又在戈壁滩为他种下了一排胡杨。他说,反导这张网,要比胡杨树扎根更深。他做到了,把自己活成了一棵扎根在戈壁的树。 这片荒芜的戈壁,也是他的顶级实验室。在这里,他总能从一片混沌中捞出最精确的答案。刚开始接到计算“任务窗口”的任务时,这位高材生也懵了,感觉无从下手。 他就把自己关起来,演算纸铺满一地,通宵达旦地算,硬是把理论变成了现实。 1998年,他提出了一个被老专家们认为风险过高的方案——“一箭多雕”,把三发导弹捆绑发射。他用不眠不休的论证说服了所有人,结果,原本需要18次试验才能完成的导弹定型,最终只用了9次就采集完了全部数据。 2003年的那次危机最能体现他的功力。一枚导弹发射后没了踪影,他把自己锁进机房,一件军装的前襟染上了大片蓝墨水,手里的笔帽都被他捏裂了。 整整三天三夜,就在第四天,他在分析一段录像到4小时37分时,捕捉到了一个仅有0.3秒的微小信号波动。就是这个信号,最终让他们在半径三十米的悬崖地缝里,找到了导弹残骸。 他常把科研比作在沙漠里找绿洲,只要方向没错,一直走下去,总能找到。 戈壁深处的每一次轰鸣,最终都汇成了国家的盾牌。2007年,陈德明正式领命,负责研制中段反导体系。 当时有同事坦言,我们的靶场模拟设备比美国落后了二十年。他要做的,就是让美国导弹永远无法攻击中国本土。 2010年1月11日,历史性的时刻来临。当拦截弹成功击中靶弹,在夜空中爆出一团绚烂的火花时,指挥大厅里的人们沸腾了。 陈德明却只是静静站着,眼角泛起了泪光。不久后,央视向世界公布了这一消息。他的茶杯上,从此多了一行刻字:试验的日期和经纬度坐标。 2016年7月25日,拦截试验再次成功。这一次,连五角大楼的报告都不得不承认,中国拥有了全球第二套成熟的中段反导体系。这块从戈壁升起的盾牌,让某些国家开始真正感到忌惮。 到了2022年珠海航展,当国产反导体系的模型引来无数外军观察员的瞩目时,屏幕上打出了“总设计师:陈德明”的字样。 而此刻的他,早已深入罗布泊,调试着第三代系统。他的口袋里,揣着孙辈的照片,守护的意义,不言而喻。 夕阳下的戈壁,将陈德明的身影拉得很长。风里仿佛还回荡着火箭的轰鸣,那声音起于荒漠,却守护着整个国家的万家灯火。 主要信源:(央视网——《开讲啦》陈德明)