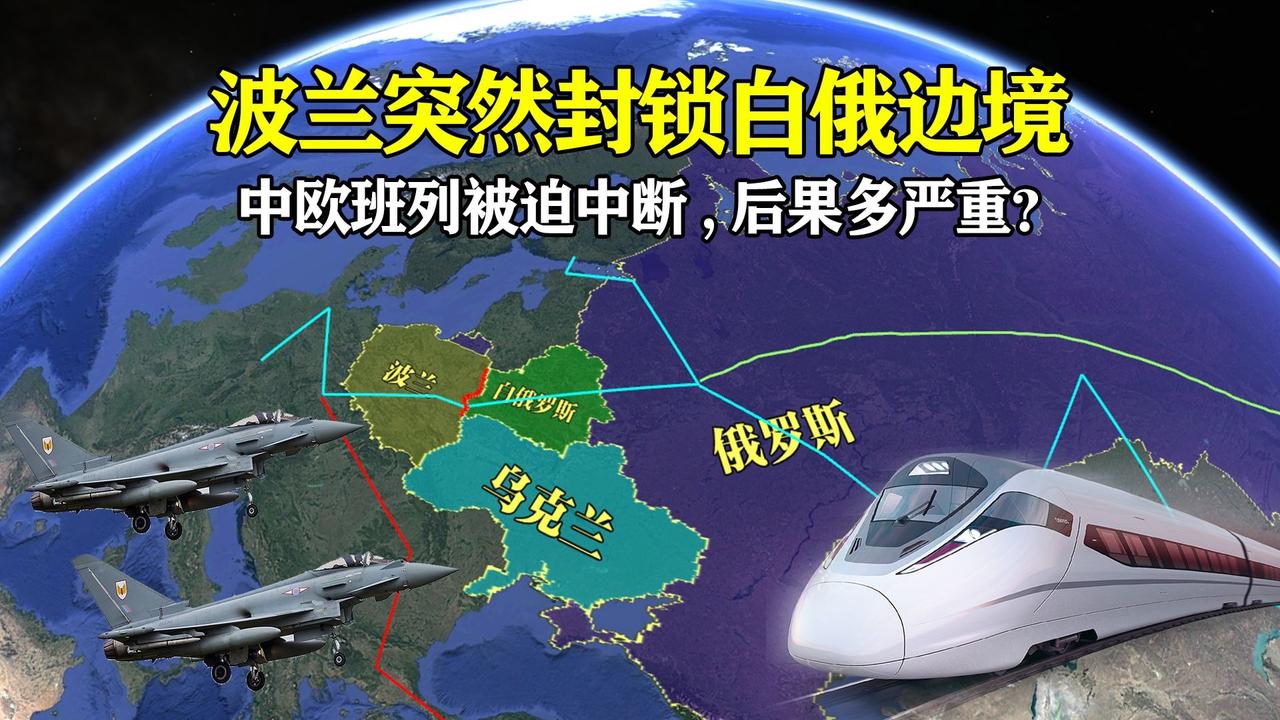

中欧班列受阻,我国损失巨大 2025年9月12号,波兰政府一纸禁令让运行多年的中欧班列突然踩了急刹车。起因是几架俄罗斯无人机误入波兰境内,虽然没造成实质损害,波兰却以此为由关闭了通往白俄罗斯的所有铁路口岸,这一下就卡住了我国货物进入欧洲的咽喉。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 波兰政府突然宣布关闭通往白俄罗斯的所有铁路口岸,直接掐断了中欧班列进入欧洲的主要通道。这一举动源于俄方一架无人机误入波兰领空,但其后果却远超军事层面,迅速蔓延到全球供应链。 中欧班列作为中国与欧洲之间陆路贸易的“大动脉”,每日有数百列车次往返,承载着电子产品、机械设备、汽车零部件、纺织品等各类货物。 波兰境内的马拉舍维奇枢纽是这些货物的核心清关和分拨中心,其突然停摆令整个物流网络陷入瘫痪,大量货物滞留在边境,运输时效优势几乎瞬间消失。 中欧班列本被视作绕开海运拥堵、提高交付效率的关键方案,如今却被迫停运,给外贸企业带来沉重打击。 货物滞留带来的直接后果,是成本和风险的全面上升。每一个集装箱在边境停留一天,就意味着更高的仓储和滞留费用,企业不仅要承担这些额外成本,还要应对来自欧洲客户的催货压力和违约赔偿风险。 由于生产计划和供货周期被打乱,不少出口商面临长期订单流失的威胁,一些跨境电商甚至因为交付延误被平台处罚。 铁路运输价格也在短期内飙升,40英尺集装箱的运价突破1.2万美元,不少企业被迫转向空运以保证交付,但空运成本更高,利润被进一步压缩。与此同时,海运价格本就因红海危机和航线改道而持续上涨,企业陷入“海运贵、铁路堵”的双重困境,现金流吃紧,资金周转压力陡增。 事实上,这次事件不仅是偶发的运输事故,也暴露出中欧班列原有运营结构的隐忧。由于长期受到欧盟对俄制裁的影响,中欧班列去程满载、回程空置的比例一度达到6:1,运营效率低下,成本居高不下。 俄罗斯境内海关查验率不断提升,使得运输时间延长、通关不确定性加剧,企业不得不付出更高的合规成本。 而欧盟对军民两用产品的限制日益严格,导致部分货物需要额外申报和审批,进一步拖慢物流速度。在这种背景下,一旦某个关键节点被封锁,整个运输体系就像多米诺骨牌一样迅速崩塌,给外贸和制造业带来连锁冲击。 各方虽然尝试寻找替代路线,如跨里海南线通道、经加里宁格勒的铁海联运方案等,但这些线路无论在运输能力还是时效上都难以替代主干道的作用。 南线绕行里海和南高加索,运输时间增加10天以上,成本上涨三成;加里宁格勒通道受限于港口吞吐能力,也无法承载庞大的中欧货运需求。 国内虽紧急出台运费减免、铁路增开班次等政策,但根本性问题仍然是波兰口岸关闭带来的通道中断,只有尽快通过外交谈判恢复铁路口岸运行,才能真正缓解危机。 此次事件对外贸和产业链的冲击正在持续发酵。各地制造企业因零部件断供被迫减产甚至停工,出口商因不能履行合同而卷入商事纠纷。欧洲零售商也被迫调整采购来源,将部分订单转移至土耳其、越南等地,中国企业的市场份额面临被替代的风险。 一些中小外贸公司因无法承受长期的资金占压和赔偿压力而濒临破产,跨境电商行业的竞争格局可能被重新洗牌。 可以说,这次铁路封锁不仅是一次物流危机,更是一次对全球产业链的压力测试,它暴露了我国外贸通道过度依赖单一枢纽的脆弱性,提醒我们必须加快运输网络多元化布局,增强国际物流的抗风险能力。 从更长远的角度看,这一事件的启示十分深刻。它表明,当全球地缘政治不确定性加剧,任何单一节点的风险都可能迅速演变成系统性冲击。依赖某一个国家、某一个口岸来承载大部分跨境贸易,在和平年代看似高效,但在紧张时期就可能成为“卡脖子”的软肋。 多条通道、多种运输方式、更多元的贸易伙伴,才是长期稳定外贸的保障。无论是加快推动跨里海国际运输走廊建设,还是提升海运和空运应急能力,抑或加强与中亚、俄罗斯的通关协调,都应该成为未来的重点。 信息来源:新华网——波兰关闭所有通往白俄罗斯的边境口岸