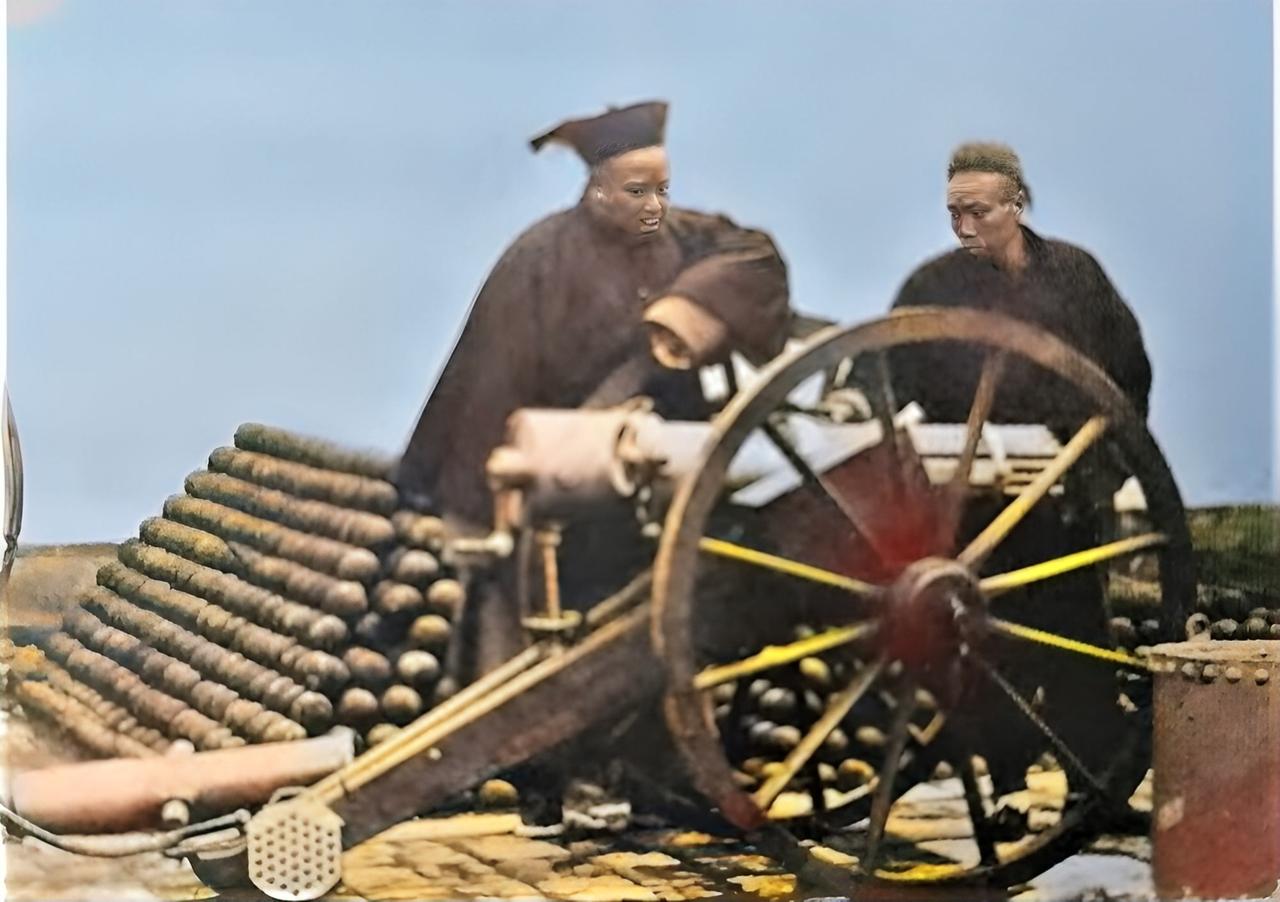

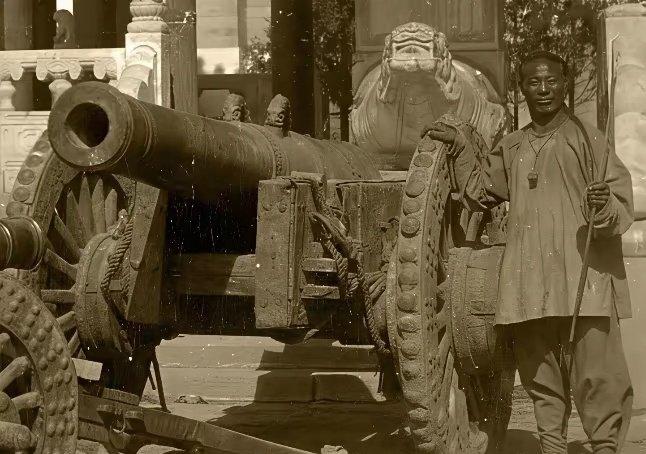

面对八国联军时一败涂地的清军,凭什么横扫百万起义军? 提起晚清军队,很多人的第一印象是战斗力拉胯——面对八国联军时一溃千里,“孱弱”仿佛成了它的代名词。 可翻阅历史却会发现一个矛盾的现象:就是这支常被诟病的军队,竟能在同一时期多点作战:一边对抗号称百万的太平天国大军,一边围剿数十万捻军,还能腾出手平定西北五省的回军动乱,甚至拿下云南、贵州的地方叛乱。 解开这个矛盾的关键,并非清军战斗力突然飙升,而是一场被忽略的“武器革命”彻底改写了战场规则。第二次鸦片战争的惨败,让清廷真切见识到西方火器的威力,也催生了一场自上而下的武器进口浪潮,正是这股浪潮,为清军平乱装上了“碾压性武器”。 早在1852年太平天国运动初起时,地方督抚就已开始主动引入西洋武器。两江总督陆建瀛率先订购600门西洋火炮,江苏清军紧随其后引进610门,广东巡抚叶名琛也在1854年购入100门西洋炮,这些早期的武器储备,为清军初步构建了火力优势。 随着战事升级,武器引进规模更是呈几何级增长:湖北巡抚胡林翼为装备前线部队,多次批量引进西洋火炮,累计数量达1700门;曾国藩组建的湘军,仅在1854至1856年间,购置的西方火炮就有1800多门。这些火炮不再是零星点缀,而是成建制地装备部队,彻底改变了传统战场的攻防逻辑。 在决定太平天国命运的长江战场,清军的武器优势更是体现得淋漓尽致。为夺取长江控制权,清军投入大批“红单船”——这种仿造西洋炮船的战船,不仅船体坚固宽大,每艘还配备二十多门西洋火炮,射速快、火力猛。 几十艘红单船组成的舰队,如同移动的“火力堡垒”,迅速掌控长江流域,直接卡死了太平军的物资运输与兵力调动通道,成为战局扭转的关键。 不过,面对“清军靠武器代差平乱”的说法,有人会质疑:太平军后期也大量使用洋枪洋炮,为何仍难敌清军?其实,看似都有西式武器,两者在数量规模、装备体系、后勤保障上的差距,才是决定战场胜负的关键。 从数量上看,太平军的西式武器始终处于“零散补充”状态,而清军是“成建制列装”。太平军的洋枪洋炮多靠走私、战场缴获或少数洋商零星售卖,缺乏稳定来源,即便鼎盛时期,一支数万人的部队也仅有数千支洋枪,火炮更是不足百门。 反观清军,仅湘军和湖北清军的西洋火炮采购量就超3500门,加上地方督抚持续批量采购,主力部队的西洋火炮普及率远超太平军,单场战役中常能形成“多打少”的火力压制。 更关键的是装备体系的差距:清军构建了“炮船+陆军火炮”的协同作战模式,而太平军的西式武器只是“单兵补充”。清军的红单船舰队能封锁江面、轰击沿岸据点,陆军则以西洋火炮为核心,构建“火炮掩护步兵冲锋”的战术,攻防两端都有体系化火力支撑; 太平军虽有洋枪,却缺乏配套的火炮部队和水上作战平台,面对清军的炮船封锁和陆地火炮集群,往往只能被动挨打,西式武器的威力难以发挥。 最后是后勤保障的“致命短板”:清军能依托清廷财政和官方渠道,持续获得弹药补给,而太平军的弹药常“打一场少一场”。清军通过海关、官方采购渠道,可稳定获取炮弹、枪弹,甚至能仿制部分弹药; 太平军的弹药多依赖缴获,一旦缴获不足,洋枪洋炮就会变成“烧火棍”。比如在安庆会战中,太平军虽有不少洋枪,却因弹药耗尽,最终无法抵挡清军的火炮攻势,城破兵败。 彼时的清军,虽仍难敌装备更精良的八国联军,但用进口的数千门西洋火炮与大批滑膛枪,对付缺乏先进武器体系的农民起义军和地方叛乱势力,已形成明显的武器代差。 太平军的“洋枪洋炮”更像“零散的武器点缀”,而清军的西式武器是“体系化的战力支撑”,这种差距也注定了清军能以“弱旅”之姿,在多线作战中占据主动,最终平定一场又一场动摇清廷统治的动乱。 这场晚清平乱史,本质上是一场“武器代差决定胜负”的典型案例——不是清军突然变强,而是他们先一步握住了更具杀伤力的“战场钥匙”。 大家对此怎么看?欢迎评论区留言,期待你的高见。