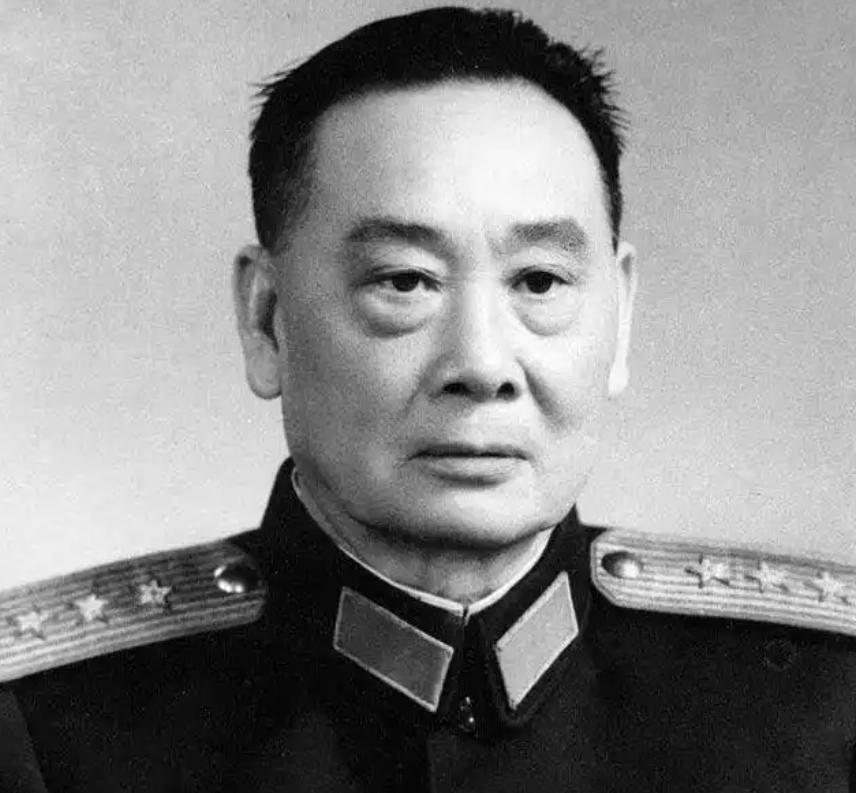

大授衔时,谭友林被授少将。老首长罗荣桓元帅亲自找他谈话说,友林同志,你的军衔授低了,以你的资历和职务,应该授中将的,是我给你拿下来的。 1955年北京,全军首次授衔仪式的筹备工作紧锣密鼓。当授衔名单初步拟定后,罗荣桓元帅特意把谭友林请到自己的办公室,这位一向严谨的老首长,开口就带着歉意。 罗荣桓元帅告诉谭友林,按照他的资历和当时担任的东北军区公安部队司令员职务,本应被授予中将军衔,是自己在最终审核时,为了平衡全军授衔名额,不得不将他的军衔调整为少将。 这番话让在场的人都有些意外,毕竟在那个年代,军衔不仅是荣誉的象征,更是对多年战功的认可。谭友林的老搭档温玉成,当时和他职务相近、资历相当,最终就被授予了中将军衔。 换作旁人面对这样的“落差”或许会心生芥蒂,但谭友林只是平静地听完,随后笑着说出的话,让罗荣桓元帅也忍不住点头称赞。 谭友林提到了老战友卢冬生,那个和他一起从洪湖苏区走出来的红军将领,在抗战胜利后刚接管哈尔滨时,就因意外遭遇特务袭击牺牲,连一个完整的家都没能留下。 而自己不仅活着见证了新中国成立,还有了妻子和儿女,一家团圆,相比牺牲的战友,已经足够幸运,根本没有理由为军衔高低计较。 谭友林的这份豁达,并非凭空而来,而是在战火中淬炼出的人生态度。早在1931年,15岁的谭友林就参加了红军,跟着贺龙、周逸群在湘鄂西苏区打游击。 在长征路上,他担任红二军团政治部青年科科长,为了掩护大部队突围,曾带着战士们在雪山草地里与敌人周旋数日,断粮时甚至靠煮皮带充饥。 抗日战争时期,他在冀中军区任职,带领部队在敌后开展游击战,多次粉碎日军的“扫荡”,还曾在一次战斗中为掩护群众转移,亲自端着机枪冲锋,手臂被子弹击穿仍坚持指挥。 到了解放战争时期,他转战东北,从松江军区副司令员到东北军区公安部队司令员,每一个岗位都留下了扎实的战绩,这样的资历,即便授予中将军衔也完全符合标准。 很多人不知道的是,谭友林和卢冬生的情谊,早已超越了普通战友。两人都是湖北江陵人,一起参加红军后,在长征途中卢冬生曾多次救过谭友林的命。 有一次在过草地时,谭友林患上了严重的伤寒,高烧不退,是卢冬生背着他走了三天三夜,还把仅有的青稞面省给他吃。 1945年卢冬生牺牲的消息传来时,谭友林正在松江军区任职,他当场就红了眼,后来还专门到哈尔滨为卢冬生扫墓,在墓前立誓要替战友见证新中国的繁荣。 所以当谈及军衔时,谭友林首先想到的不是自己的得失,而是那些没能看到胜利的战友,这份情怀,比任何荣誉都更动人。 在1955年的授衔过程中,类似谭友林这样主动让衔、不计较个人得失的将领还有不少。 比如徐海东大将,原本按照他的战功和资历,完全可以排在大将前列,但他主动提出要把位置让给更年轻的同志;还有萧克将军,作为红二方面军的重要将领,最终被授予上将军衔,面对旁人的惋惜,他只是说“比起牺牲的战友,我已经很幸运了”。 这些将领的选择,共同铸就了当年授衔仪式上最动人的底色,荣誉固然重要,但在民族大义和战友情谊面前,个人得失早已变得微不足道。 谭友林在授衔后,从未因少将的军衔而放松对自己的要求。1959年他调任新疆军区副司令员,主动申请到边防一线调研,走遍了新疆的各个哨所,和战士们一起住地窝子、啃干粮。 还根据当地地形特点,提出了多项边防建设的建议,这些建议后来都被纳入了军区的发展规划。 上世纪80年代,他担任兰州军区政委时,依然保持着朴素的作风,办公室里的沙发还是上世纪70年代的旧款,吃饭也总是和战士们一起在食堂排队,有人劝他搞特殊,他却说“我是从战士过来的,不能忘了本”。 如今再回望1955年那次授衔,谭友林的故事之所以能被后人反复提及,不仅仅是因为他的战功,更因为他身上那种“不与他人比高低,只与先烈比奉献”的精神。 在那个英雄辈出的年代,正是有了一批像谭友林这样不计个人荣辱、一心为国为民的将领,才撑起了新中国的国防事业。 他们用自己的行动证明,真正的荣誉不是军衔上的星徽,而是刻在人民心中的认可,是在历史长河中永不褪色的精神丰碑。 参考资料. 中国军网,谭友林:从洪湖赤子到开国少将