【中国免签带来“东盟热度”,孙玉良:旅游与商务或成未来经济热点】

有一个数字,把地图上的界线晃动了:1至8月,中国内地与东盟人员往来超过2524.4万人次,同比增长11.2%。别让这一行冷冰冰的数字欺骗你,这背后有脚步、有机票,也有生意在路上躁动。

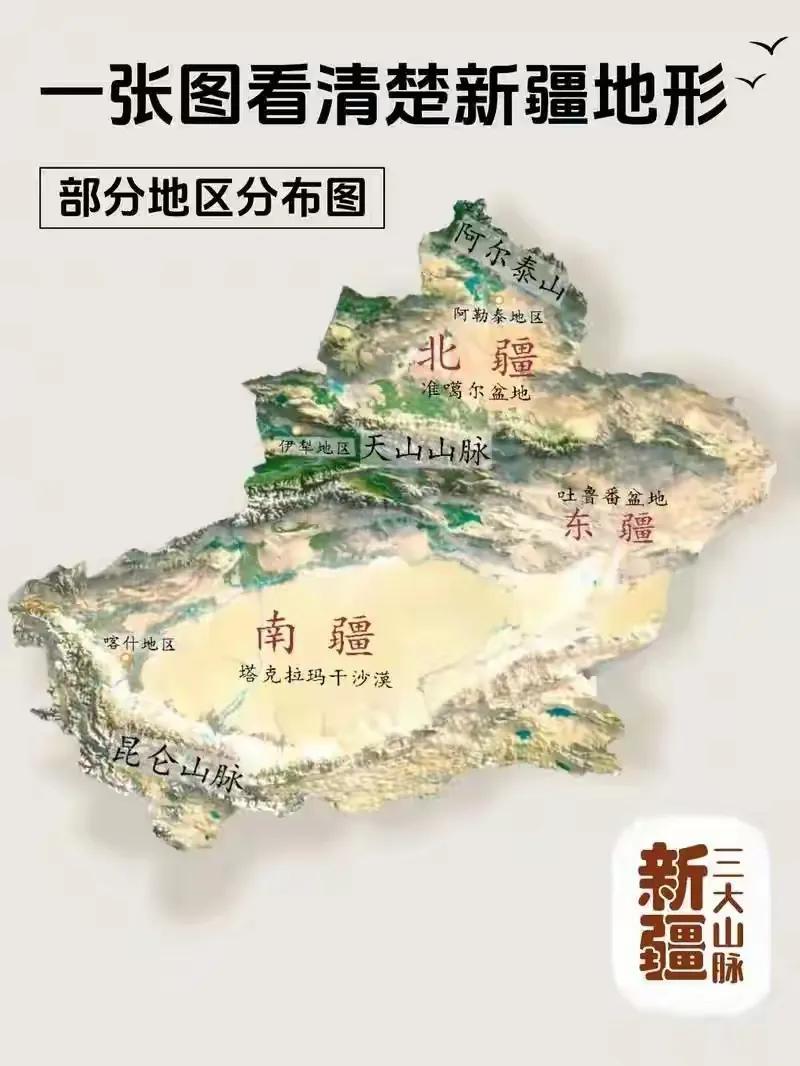

把镜头拉近:中国内地居民前往东盟1450.5万人次,增长3.7%,很多人是去旅游、看海、逛夜市、串亲戚;东盟国家入境中国内地1073.9万人次,增长27.5%。注意这个节奏——来中国的速度明显快过走出去的速度。东盟来客里,免签入境达到905.4万人次,约占东盟入境总量的84%左右。免签不是一句口号,而是真的把人拉进了机场和火车站。自7月17日中国与马来西亚互免签证正式生效以来,马来西亚公民入境18万人次,其中15万人次是免签入境,短短两个月为数字添上了鲜活的一笔。

这些数据的逻辑其实很直白:签证便利就是最诚恳的邀请函。政策一松,脚步就来了;签证一堵,热闹就被挡在门外。国家移民管理局明确表示,要深化移民管理领域的务实执法合作、积极出台便利往来政策,目标是把这股人员往来的“热度”转化为持续的经贸与社会动力。听着像官话,但数据早已替官方回答:免签与便利措施,正在把区域交流从“可行”变成“常态”。

把视角再往经济上拉远一点:游客在市场里掏钱,探亲访友拉动交通与餐饮,商务人士在会议间握手落定订单。一个来访,不只是一次消费,可能就是一笔贸易的种子。来的人越多,信息越快速流通,商业信任就越容易累积。在全球供应链重塑的当下,这样的人员流动绝非单纯的“好看热闹”,而是可转化的经济要素。

当然,也有不得不面对的现实:边检通关能力、城市接待与公共服务、旅游市场秩序、应对突发事件的防控预案——这些都要同步升级。移民管理局提到的“务实执法合作”并不是绷着脸的约束,而是配合便利的必要保障。便利需要规则护栏,开放需要管理支撑,二者不在同一条轨道上运作,热闹就会变成负担。

细看这组数字的内部变化:我国公民出境增长温和,东盟来华增长强劲,这说明中国正在成为区域交流的磁场之一。免签占比高达八成,不只是证明政策有效,也意味着一张签证背后带来的消费与合作潜力被大幅放大。马来西亚互免签的即时回馈,让人看到政策见效的速度——数据不撒谎,脚步最诚实。

面对这样的潮流,政策制定者和城市管理者都有作业要做:把口岸的效率练成常态,把公共服务从应付式升级为接待式,把旅游与商务变成可持续的产业链环节。便利不是放任,开放也不是混乱。把门越开得顺,守护的标准就越要清晰;把路修得更顺畅,交通和服务的承载力也必须跟上。

读完这些数字,别只当成一则好新闻去转发。想想那些在机场相拥的面孔,那些在夜市里讨价还价的外国游客,那些在会议室里互换名片的商人。一张免签证或许就是一个项目的起点,一次来访可能构成下一步合作的铺垫。潮水已经来了,如何把潮水引入良性河道,变成长期的动力和互信的积累,是接下来最需要做的事。

当便利成为常态,城市的接待能力和企业的适应性就必须跟上。别把互访当作节日热闹,而忽略了日常的制度建设。让每一个入境的人都能成为口碑的传播者,而不是管理的负担;让政策和服务并行,让便利和规则并轨,这样的东盟热度,才值得被珍惜。