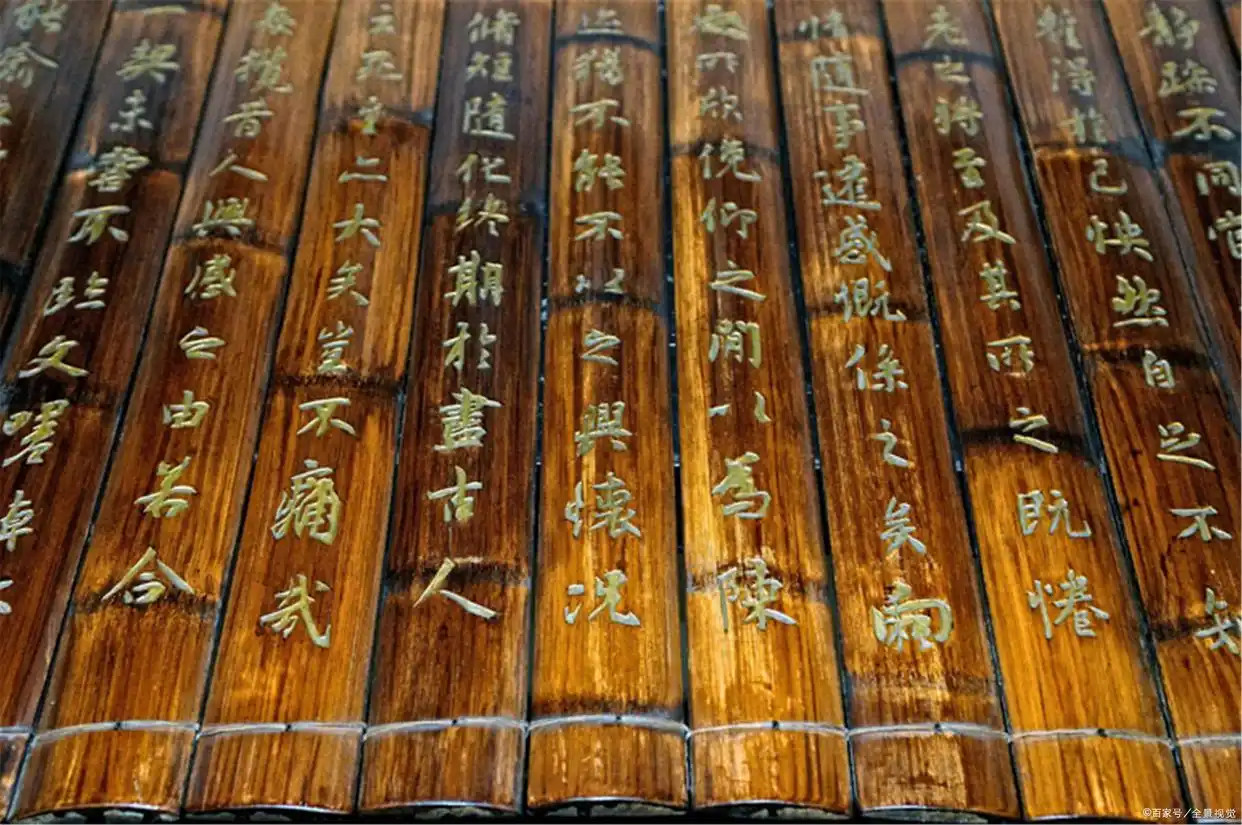

国外悬崖上发现中国汉字,内容被翻译后专家热泪盈眶:终于对上了。2017年,中蒙两国合作考古队在杭爱山悬崖发现中国古代汉书文字,内容翻译后专家团队不禁流下热泪,喃喃自语“终于对上了”,到底是怎样的记载才会让他们难以自控呢? 2017 年的杭爱山,中蒙两国合作考古队的队员们正小心翼翼地趴在悬崖边,手里的毛刷轻轻拂过石壁上的泥土,每一个动作都带着极致的谨慎,生怕破坏了石壁上可能存在的珍贵痕迹。 随着泥土一点点被清理掉,一个个带着古朴韵味的汉字逐渐清晰地呈现在众人眼前时。 要知道,杭爱山位于蒙古国境内,在这样一片远离中国本土的悬崖上,突然出现中国古代汉书文字,这背后究竟隐藏着怎样的故事,没人能立刻说清,但所有人都明白,这很可能是一个足以改写考古认知的重大发现。 接下来的日子里,考古队投入到紧张的文字拓印和研究工作中。为了准确解读这些文字,专家们查阅了海量的史料,从《汉书》到各种地方志,凡是可能与古代边疆历史相关的文献,都被一一翻找出来。 白天,他们在悬崖边仔细核对文字细节,晚上则围在灯下,对着拓片和史料反复比对、讨论,常常一忙就到后半夜。 经过几个月的不懈努力,这些汉书文字的内容终于被完整翻译出来。当翻译结果呈现在专家团队面前时,几位头发花白的老专家看着文字内容,眼眶瞬间就红了,滚烫的泪水忍不住从眼角滑落,嘴里还不停喃喃自语:“终于对上了,终于找到了!” 原来,这些文字记载的是西汉时期,汉武帝派遣大将卫青、霍去病北击匈奴,收复漠北失地后,在杭爱山一带设立行政机构、推行中原文化的史实。 更重要的是,文字中详细记录了当时汉朝与周边部落的交流往来,包括物资贸易、文化融合等方面的内容,甚至还提到了一些史书上语焉不详的地名和事件。 在此之前,虽然《汉书》等史料对汉朝北击匈奴、经营漠北有记载,但很多细节缺乏实物证据支撑,导致一些国外学者对这段历史提出质疑,认为汉朝对漠北的管辖只是短暂的军事控制,并非真正意义上的行政治理。 而这次在杭爱山悬崖发现的汉书文字,就像一把钥匙,打开了验证历史的大门,用实物证据清晰地证明了汉朝时期就已经对漠北地区实现了有效的行政管辖和文化影响,让那些质疑的声音不攻自破。 从这些文字中,我们能清晰感受到古代中国强大的国力和开放包容的大国风范。当时的汉朝,不仅有足够的军事力量维护边疆稳定,更有成熟的治理体系和先进的文化,能够将中原文明传播到遥远的漠北地区,促进各民族之间的交流与融合。 这种强大的影响力,并非依靠武力征服后的强制推行,而是建立在文化认同和互利共赢基础上的自然延伸,这正是古代中国大国风范的最好体现。 而且,这次中蒙两国合作进行考古研究,也展现了当下中国在国际考古领域的重要地位和影响力。中国考古团队凭借专业的技术、严谨的态度和丰富的经验,在合作中发挥了关键作用,与蒙古国考古人员携手揭开历史的神秘面纱,让这段尘封的历史重新焕发生机。 这种国际合作,不仅促进了历史研究的进步,也增进了两国之间的文化交流和友谊,而这一切的基础,正是中国日益强大的综合实力和在文化领域的深厚底蕴。 大家对于古代中国在边疆治理和文化传播方面的成就,你还有哪些了解或者想说的呢?不妨在评论区分享一下你的看法。

![都说他太温柔了他和她一起面部表情都会不一样,是内心的开心[比心]就连这嘴角的](http://image.uczzd.cn/17060733723957637339.jpg?id=0)