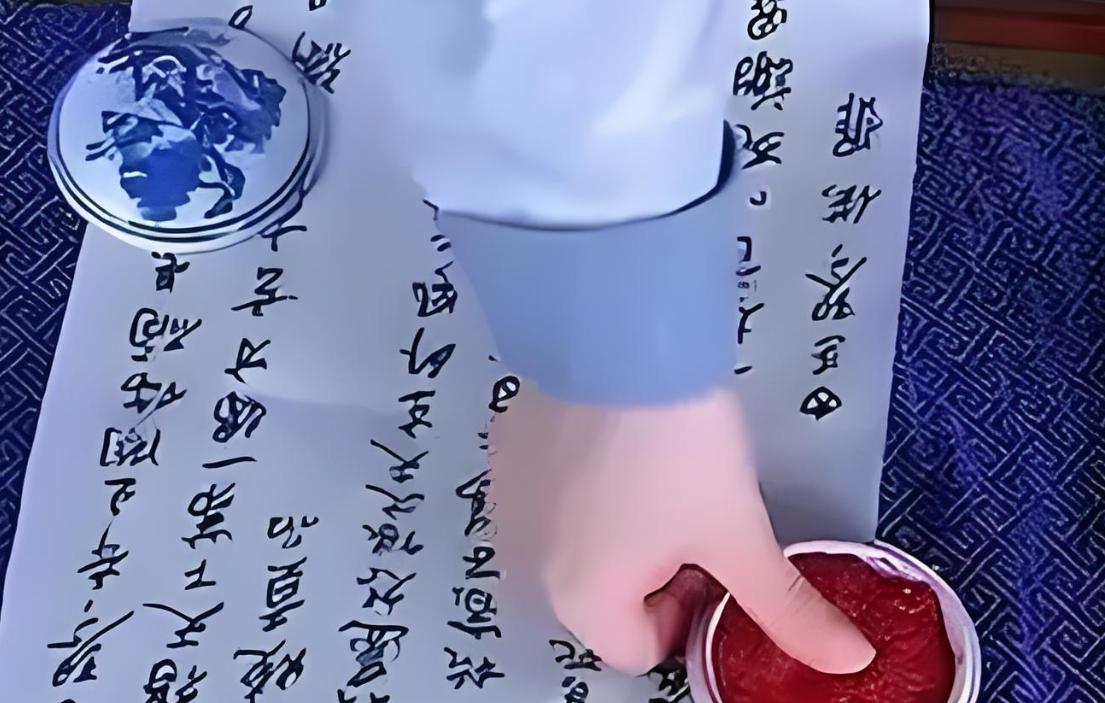

古代没有指纹识别技术,为啥还要按手印?老祖宗其实早已玩出花! 在古装剧里,咱们经常能看到这样的场景:老百姓签个契约、犯人认个罪,都会伸出手指沾点印泥,往纸上一摁,一个红通通的手印就落下了。 可问题是,古代又没有指纹识别技术,他们为啥还这么热衷按手印呢? 那时候可没有什么义务教育,普通人想识字比登天还难。 大多数老百姓连自己名字都不会写,可买卖房子、借钱写借条、定亲结婚这些事,总得有个凭证吧? 于是手印就派上了大用场。 不管你会不会写字,手掌往纸上一摁,那就是你独一份的印记,等于说“这事儿我认了”。 既简单又靠谱,人人都能操作,直接解决了“没法签字”的尴尬。 别看古人没有现代科技,但他们早就知道每个人的指纹都不一样。 先秦时期,人们就能靠肉眼大致分出指纹的种类,什么“螺纹”“箕纹”,甚至到了秦朝,就有官员拿指纹来破案的记录。 《封珍式》里就提到过,官员会留心案发现场的手迹。 这说明,老祖宗早就意识到:指纹是独一无二的,就算手受伤,等好了以后还会恢复原样,这就让它成了最天然的“身份证明”。 在古代,大家生活范围小,邻里之间天天见面。 按手印在契约上,不光是确认身份,还代表着你对对方的一种承诺。 摁下去的那一刻,就等于告诉大家“我认账了”。 要是以后反悔,那可不光是毁约,还会被人戳脊梁骨,名声臭掉,在村子里抬不起头。 所以,手印背后还有舆论和人情的约束力,让人不敢轻易赖账。 手印的位置可不是随便按的,通常会摁在关键条款旁边。这样一来,要是有人想改动契约,手印就会对不上,立马露馅。 除此之外,古人还喜欢用朱砂来摁手印,颜色鲜艳,不容易模糊。 再加上契约往往有见证人,他们也会按手印,出了纠纷还能出面作证,相当于多了一层保险。 到了官府审案这块,手印更成了“铁证”。 犯人一旦在供词上按了手印,想翻供可就难了。 没有现代的高科技,古人却靠着对指纹的观察、对契约诚信的重视,还有各种小心思的设计,把手印用得炉火纯青,让它在社会生活和司法里都发挥了大作用。 不得不说,老祖宗的智慧,真是让人佩服。 信源:上游新闻