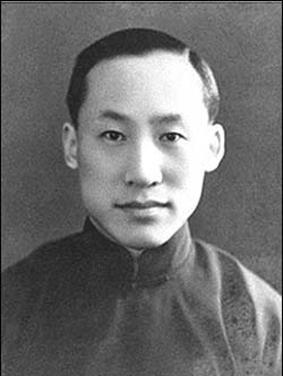

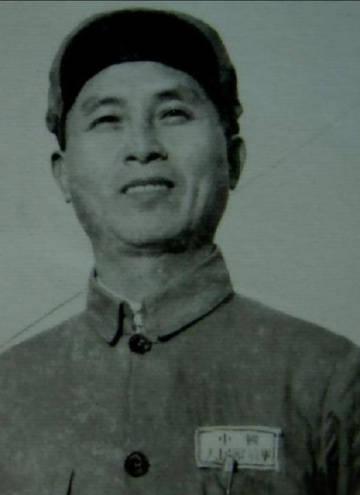

1972年,钱学森在中关村大街散步,遇到一个乞丐向他乞讨,当钱学森准备掏钱给乞丐的时候却大惊失色,乞丐居然是自己的老师,被认出来后,乞丐挥着手,让钱学森不要理他离他远远的。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1972年的一个初春午后,中关村的大街还带着凉意,街面上人不多,空气里夹杂着灰尘和些许炊烟,钱学森结束了紧张的工作,独自走出科研单位散散心。 正当他低头沉思时,一个身影突然闯入视线,一个衣衫破旧的老人佝偻着身子,手里端着一个缺口的搪瓷碗,小心翼翼地向路人伸去。 他下意识伸手去掏口袋里的零钱,准备施舍一点,就在目光对上的那一刻,他愣住了,手悬在半空,心跳陡然加快,那张布满皱纹的脸,他太熟悉了。 这是他曾经在清华园里无比敬重的老师,叶企孙,这个名字在中国物理学的历史上有着举足轻重的分量,此刻出现在街头的,不再是课堂上神采奕奕的教授,而是一个面容憔悴、试图用手遮住脸庞的老人。 他挥了挥手,示意学生不要靠近,神情慌乱,动作里带着一种痛苦的坚持,钱学森胸口一紧,眼眶泛酸,却不敢上前,只能僵立在原地。 叶企孙的一生,从少年时代起便与众不同,1898年,他出生在上海的一个书香之家,自幼聪颖好学,十三岁时进入清华学堂,成为当时年纪最小的学生。 辛亥革命后,他远赴美国留学,先在芝加哥大学取得学士学位,后在哈佛大学师从布里奇曼研究高压物理。 学业有成后,他并没有选择留在国外,1920年代的中国百废待兴,科学研究基础薄弱,叶企孙毅然放弃优渥条件,回到清华任教,亲手主持建立物理系。 他的课堂严谨而细致,学生们不仅学到知识,更受到一种科学精神的熏陶,杨振宁、李政道、钱三强、王大珩、钱学森,这些后来影响世界和国家发展的科学家,都是在叶企孙的指导和支持下成长起来的。 他重视实验,强调基础,培养学生的独立思考能力,他常常把学生接到家中一起研究,甚至拿出家里的粮食接济,对学生而言,他不仅是老师,更是无私的引路人。 岁月流转,国家经历了巨大的动荡,到了六十年代中期,风暴席卷学界,叶企孙被打成“反动学术权威”,失去教职,被迫关进“牛棚”,后来下放到北郊的农场劳动。 他多年积累的教案和资料被撕毁,家中的物品被抄走,一个毕生为教育和科学付出的教授,突然之间失去了基本的尊严和生活保障,晚年,他靠救济金勉强度日,甚至走上街头乞讨。 钱学森在中关村大街上看见的,正是这样一个境遇中的老师,眼前的落差让他难以接受,他心中涌起强烈的痛惜和无力感。 他已是国家重点工程的负责人,是科学界的旗帜人物,但在那一刻,他却没能帮助自己的老师,叶企孙挥手拒绝靠近的动作,包含着深深的尊严和对学生的保护,他宁愿独自承受困境,也不愿学生因他而被牵连。 这场街头的重逢,时间短暂,却刻骨铭心,钱学森只能默默注视着老师的背影渐行渐远,那一幕成为他心中永远的痛。 叶企孙的命运,也是那个年代无数知识分子命运的缩影,他们原本应该是国家栋梁,却在政治的浪潮中被误解、被打压,生命被消耗在无谓的折磨里。 1970年代中期,叶企孙虽然逐渐得到平反,恢复了教授身份,也有了栖身之所,但多年的磨难已摧毁了他的健康,他依然坚持与学生交流,讲述物理知识,精神上从未放弃教育。 1977年初,他离开人世,心中仍惦记着清华园,后来,清华大学为他立起雕像,长明灯常年点亮,学子与学界用这种方式纪念这位为中国物理学奠基的先驱。 钱学森和他的同辈们在科研领域取得了巨大成就,但他们心中都明白,正是因为有叶企孙这样的老师,他们才有机会走得更远。 那年中关村的偶遇,不仅是一场个人的悲剧,也让后人看到时代的伤痕,知识的价值,本应得到尊重与守护,而当它被践踏时,整个社会都要付出代价。 叶企孙的一生,留下的不只是科学成果,更是一种精神的传承,他用行动证明了什么是对教育和科学的执着。 即使在最艰难的时刻,他仍然保持尊严,仍然挂念学生,仍然把心放在学术与国家上,这份坚持,让人感到沉重,也让人肃然起敬。 信源:迅康网——有一次,钱学森在中关村大街散步,遇到一个乞丐向他乞讨