黄元御(1705-1758)作为清代著名医学家,其学术思想以“中气为枢”为核心,强调脾胃升降对全身气机的主导作用。黄芽汤出自其代表作《四圣心源》,被视为“治百病之总方”,其理法方药皆围绕“土枢四象、中气斡旋”的理论展开,需从理论根基、方剂构成、配伍深意、临床应用等多维度解析。

一、理论根基:黄元御的“中气论”与“黄芽”寓意

黄元御的医学思想源于《黄帝内经》《伤寒论》,并融入道家“天人相应”理念,核心可概括为:“中气者,土也,居中央,为四维之枢机。” 他认为,人体气机升降的枢纽在脾胃(土):脾主升清,将精微上输心肺;胃主降浊,将糟粕下传肠腑。若中气(脾胃之气)虚弱,升降失常,则会导致“四维(肝、心、肺、肾)失序”——肝木不升则郁滞,心火不降则上炎,肺金不敛则耗散,肾水不藏则下寒,进而引发诸病。

“黄芽”一词源自道家内丹学,指“坎中一阳”或“土中生机”,象征初生的阳气与生机。黄元御借“黄芽”比喻脾胃之气如春日黄芽,虽微弱却为万物生发之基,黄芽汤的核心即在于“温养中气,催生黄芽”,使脾胃恢复斡旋之力,带动全身气机复常。

二、方剂构成:四味药的“极简配伍”与性味归经

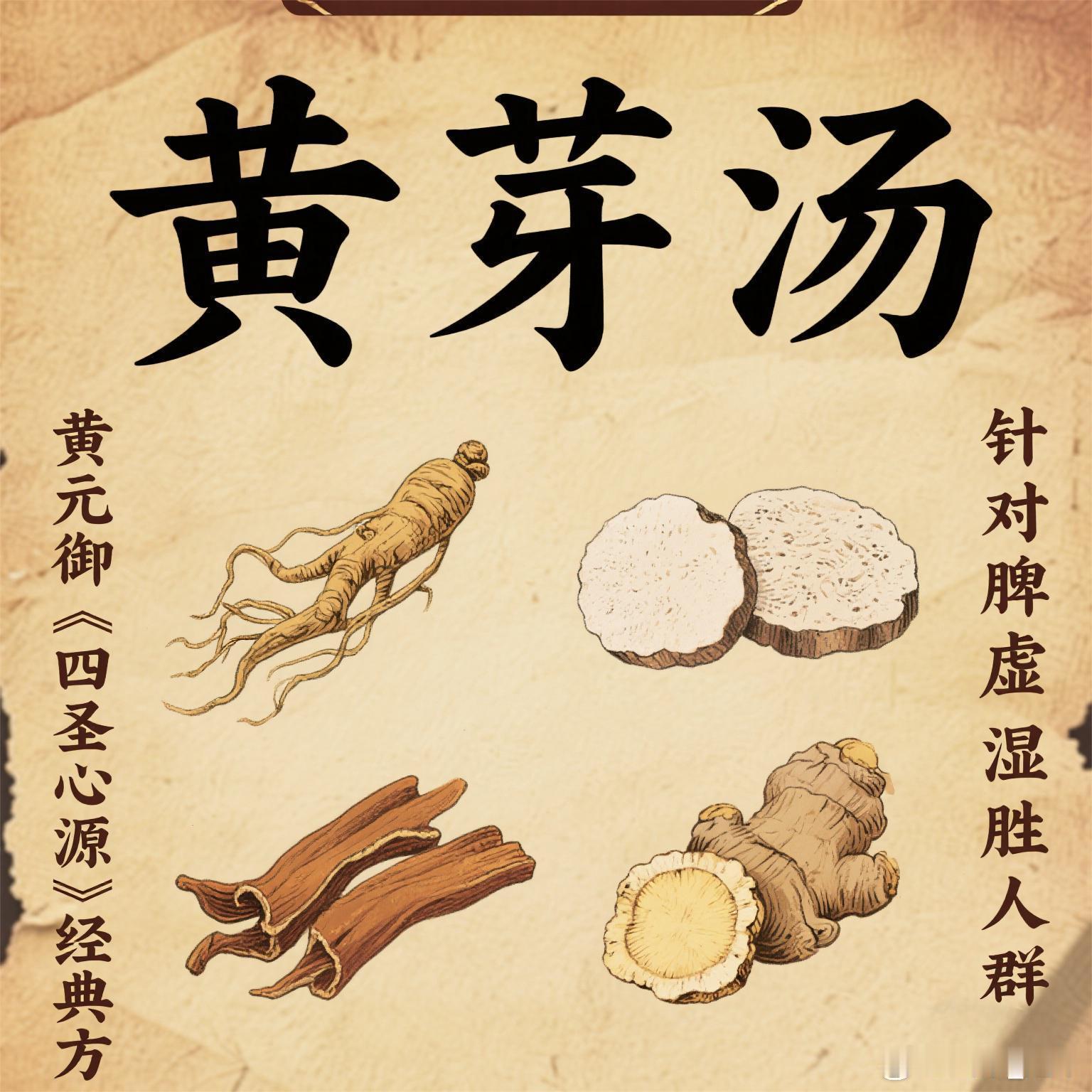

黄芽汤由人参、炙甘草、干姜、茯苓四味药组成,看似简单,却精准对应“中气升降”的核心需求:

1. 人参:补土之精,固后天之本

黄元御认为“人参补五脏之精,而尤长于补土”。人参味甘微温,入脾、肺经,既能直接补益脾胃元气(中气之“体”),又能助脾升清、胃降浊(中气之“用”)。其性“温而不燥,补而不滞”,可复脾胃“受纳腐熟、运化精微”之能,为方剂的“君药”。黄元御强调,人参需用“野生之人参”(后世亦可用党参替代,然力道稍逊),取其“纯和之性”,避免燥热伤津。

2. 炙甘草:和中缓急,固护中气

甘草味甘性平,炙后微温,入脾、胃经,为“国老之药”。其作用有三:一是助人参补土,甘味入脾,增强补益中气之力;二是缓急调和,制约干姜之燥烈与茯苓之渗利,使方剂补而不滞、温而不燥;三是固护胃气,黄元御认为“中气虚弱者,胃气易散”,炙甘草可“缓其急,固其脱”,守护脾胃的“生发之机”。用量需稍重,以凸显“和中”之效。

3. 干姜:温运脾阳,助脾升清

干姜味辛性热,入脾、胃、心、肺经,为“温土之要药”。黄元御认为,中气虚弱多伴随“脾阳不足”,导致“清阳不升”(如畏寒、腹泻、乏力),干姜可“温煦脾土,助脾升清”,驱散中焦寒邪,恢复脾“升清于上”的功能。其性虽热,但配伍炙甘草后,“燥烈之性得缓”,既能温阳,又不致灼伤阴津,恰合“温养黄芽”之意——如春日暖阳,催生脾胃生机。

4. 茯苓:淡渗利湿,助胃降浊

茯苓味甘淡性平,入脾、胃、肾经,能“渗湿利水,健脾和胃”。黄元御指出,中气不运时,脾胃易生“湿浊”(如腹胀、便溏、舌苔厚腻),湿浊又会进一步阻碍升降。茯苓的作用在于**“渗湿以通降”**,通过淡渗利湿,清除中焦湿邪,为胃“降浊于下”开辟道路,同时“健脾以助升”,与干姜一温一渗,一升一降,共调脾胃气机。其性平和,利湿而不伤正,符合“中气得复,湿浊自除”的理念。

三、配伍深意:“补、温、和、渗”四维,复脾胃升降之职

黄芽汤的四味药看似简单,实则暗合黄元御“执中致和”的治疗思想,体现“四维调中”的逻辑:

1. 以“补”为体,固中气之虚

人参与炙甘草相伍,构成“补益中气”的核心:人参补其“精”(有形之元气),炙甘草补其“用”(无形之功能),二者协同,使“中气之体得固”,为脾胃升降提供物质基础。黄元御强调“中气者,非独土也,水火金木,皆赖之以生”,故补益中气并非单纯补土,而是通过土气的充盈,间接滋养四脏。

2. 以“温”为用,助阳气之运

干姜之温与人参之补结合,形成“温补并举”:干姜温脾阳,助脾“升清”(如太阳升而万物生);人参补元气,助胃“受纳”(如大地载物而不匮)。二者共调“土气之温”,避免中气因“寒凝”而呆滞,使“黄芽”得温而发。

3. 以“和”为枢,缓刚柔之性

炙甘草的“和中”作用贯穿始终:调和人参之补与干姜之温,避免补之过滞、温之过燥;调和茯苓之渗与干姜之温,避免渗之过利、温之过烈。黄元御认为,“中气之要,在‘和’不在‘偏’”,炙甘草如“枢纽”,使诸药各司其职,又互不冲突,最终归于“平和”。

4. 以“渗”为通,除湿浊之阻

茯苓的“渗湿”并非单纯利水,而是为脾胃升降“扫清障碍”。黄元御指出,“湿浊者,中气不运之标也”,若仅补温而不渗湿,湿浊会“困遏脾阳,阻碍清气”,导致“补而不效,温而无功”。茯苓通过淡渗,使湿浊从下焦而去,胃浊得降则脾清能升,形成“降浊以升清”的良性循环。

四、临床应用:“以中为枢”,治百病皆求于脾胃

黄元御在《四圣心源》中明确指出:“黄芽汤,治中气不运,升降失序,诸病丛生者。”其应用并非局限于“脾胃病”,而是以“中气不运”为核心病机,涵盖全身多系统病证,关键在于把握“土虚、湿阻、寒凝、升降失常”的辨证要点:

1. 典型指征:脾胃本虚之象

主症多为:神疲乏力,食欲不振,食后腹胀,大便溏薄(或先干后溏),畏寒肢冷(尤以腹部为甚),舌淡苔白腻,脉缓弱或沉迟。这些表现皆因“中气虚弱,脾阳不升,胃浊不降,湿邪内生”所致,黄芽汤可直中病机。

2. 延伸应用:四维失序之病,皆可从土调治

黄元御认为,“四维之病,悉因中气”,故黄芽汤可作为基础方,随证加减,调理全身气机:

- 肝木不升(如胁痛、头晕、月经不调):加桂枝、白芍,助肝升发,兼敛肝阴(如“桂枝黄芽汤”);

- 心火不降(如心烦、失眠、口舌生疮):加黄连、阿胶,清心降火,兼滋心阴(如“黄连黄芽汤”);

- 肺金不敛(如咳嗽、气短、自汗):加麦冬、五味子,润肺敛气,助肺降浊(如“麦冬黄芽汤”);

- 肾水不藏(如腰膝酸软、尿频、五更泻):加附子、肉桂,温肾助阳,固肾藏精(如“附子黄芽汤”)。

其核心逻辑是:“中气复则升降行,升降行则四维调,四维调则百病愈。”

3. 禁忌与注意:辨证为先,忌用纯虚无实之证

黄芽汤以“温补渗湿”为主,适用于“中气虚弱兼湿寒”之证,若为阴虚燥热(如口干舌燥、舌红少苔、大便干结)或湿热内盛(如口苦黏、舌苔黄腻、腹胀便秘),则需慎用,以免“助热伤阴”或“温湿助邪”。黄元御强调“治病必求其本”,若中气未虚,仅为四维单病,则无需强用此方,需随证调整。

五、学术意义:从“黄芽汤”看黄元御的医学思想传承

黄芽汤不仅是一首方剂,更是黄元御“中气为枢”理论的具象化体现,其影响深远:

1. 回归《内经》“土载四行”的整体观

黄元御继承《黄帝内经》“脾为后天之本,气血生化之源”“土者,生万物而法天地”的思想,将脾胃升降提升至“全身气机枢纽”的高度,黄芽汤的配伍正是这一思想的实践——不专治一脏一腑,而通过调理脾胃,带动全身气机复常,体现“整体论治”的中医特色。

2. 纠正后世“重攻轻补、重偏轻和”的偏向

明清时期,部分医家或偏于苦寒攻邪,或偏于辛热散寒,黄元御对此提出批评,认为“百病皆因中气不运,攻邪则伤正,偏补则滞气”。黄芽汤以“温补和渗”为法,既补其虚,又调其滞,既温其寒,又渗其湿,体现“执中致和”的治疗原则,为后世“调理脾胃”提供了平和而高效的范式。

3. 影响后世“脾胃学派”的发展

黄元御的思想经后世医家(如彭子益、麻瑞亭等)传承,进一步强调“中气为核心”的调理思路。彭子益在《圆运动的古中医学》中,将黄芽汤誉为“圆运动之基”,认为其可“恢复人体圆运动的正常轨迹”;麻瑞亭则在此基础上创立“下气汤”,以“降胃升脾”为核心,实则与黄芽汤“斡旋中气”的理念一脉相承。

结语

黄芽汤以四味药的极简配伍,承载了黄元御“土枢四象、中气斡旋”的医学思想。其核心并非“治病”,而是“治人”——通过温养脾胃这一“后天之本”,恢复人体自身的气机升降功能,使“黄芽”生发,生机自复。理解黄芽汤,需跳出“方剂治某病”的局限,从“中气为枢、整体调和”的角度,体会中医“以平为期”的智慧。正如黄元御所言:“土气者,万物之母,中气健则万物生,中气衰则万物死。”黄芽汤的价值,正在于守护这一“生万物”的土气,为人体气机的平衡提供最根本的保障。