黄元御(清代著名医学家)的黄芽汤,出自其代表作《四圣心源》,是体现其“中气学说”与“土枢四象”理论的核心方剂。黄元御以《黄帝内经》《伤寒论》为宗,认为人体疾病的根本在于“中气不运,升降失常”,而黄芽汤正是通过温补中气、调和升降,恢复人体气机圆运动的基础方。要深入理解黄芽汤,需从其理论根基、方剂配伍、临床意义等多维度展开。

一、理论根基:黄元御的“中气为本,土枢四象”思想

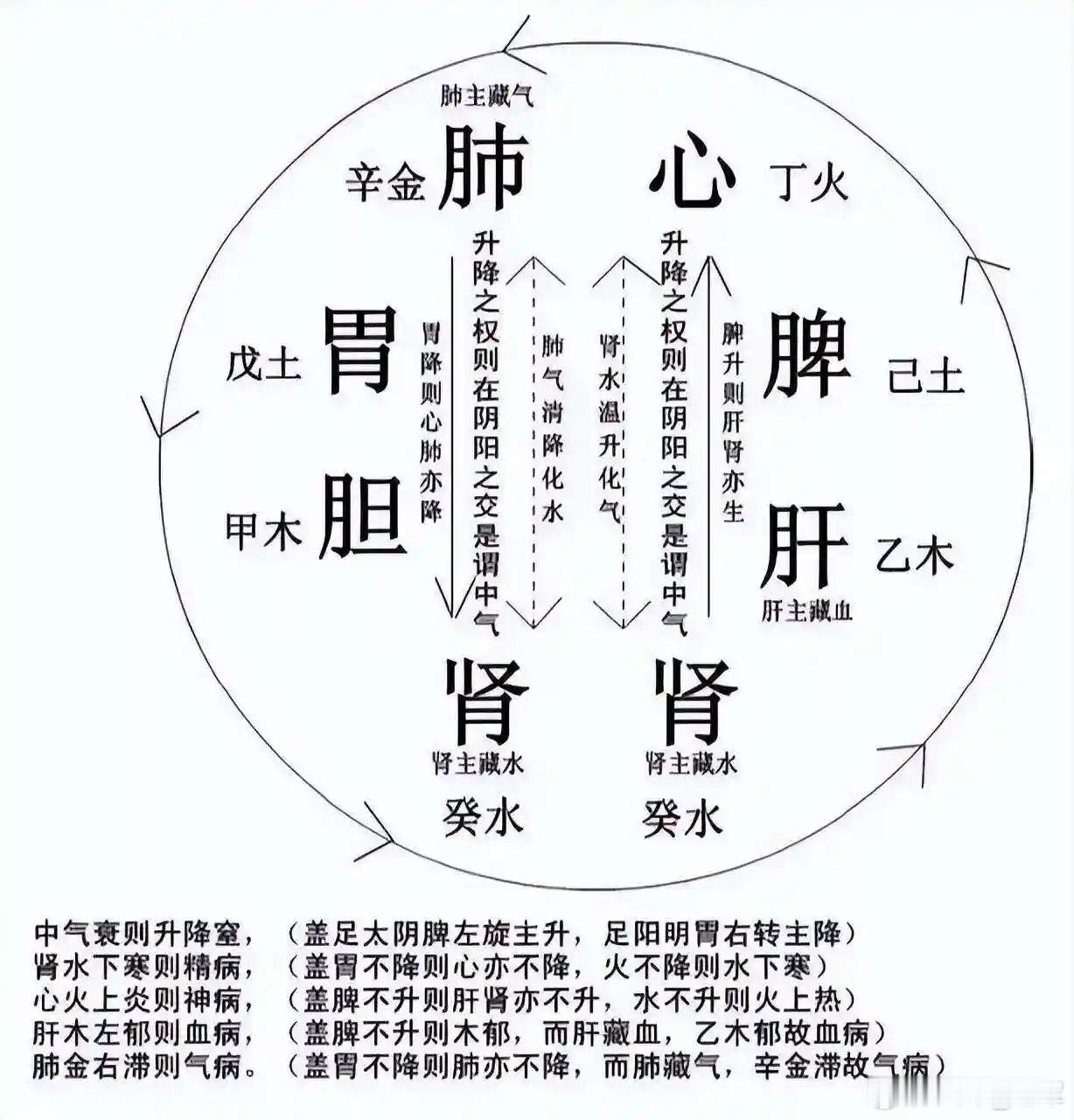

黄元御的医学思想核心可概括为“中气为轴,四维为轮”。他认为,脾胃(土)是人体气机升降的枢纽——脾主升清,将精微上输心肺;胃主降浊,将糟粕下传肠腑。脾升则肝肾随之升(肝升于左,肾水随脾阳上济),胃降则心肺随之降(肺降于右,心火随胃阴下潜),形成“左升右降”的圆运动(即“四象”:肝、心、肺、肾的正常功能依赖脾胃枢转)。

若中气(脾胃之气)虚弱,升降失常,则“四维(肝心肺肾)失序”:脾不升则肝木郁滞(左路不升),胃不降则肺金逆克(右路不降),进而导致水寒火热、湿浊内停等诸证。黄元御将中气比作“黄芽”——如同初春黄土中萌发的嫩芽,是生命气机的起点与动力,“黄芽汤”之名即取此意,喻其能温养中气,催生生命气机的升发。

二、方剂组成与配伍:极简配伍,直指中气升降

黄芽汤由四味药组成:人参三钱、炙甘草二钱、茯苓二钱、干姜二钱(原方剂量为古代衡量,现代临床需根据具体情况调整)。看似简单,实则暗合“温补中气、调和升降”的核心,每味药的配伍都紧扣黄元御的理论逻辑。

1. 君药:人参+炙甘草——补土固中,守而不走

- 人参:黄元御称其“补五脏之元气,尤长于补脾胃中气”。人参味甘微温,能大补脾胃之阳(而非单纯补气),同时兼具生津之性,补而不燥,可助脾升清之动力。

- 炙甘草:味甘性平,炙后偏温,能“缓中补虚,调和诸气”。黄元御认为,炙甘草“秉土德之厚,最能固护中气”,与人参配伍,一者补其力,一者固其位,形成“补而不泄、守而能运”的格局,共为君药,奠定“温补中气”的基础。

2. 臣药:干姜——温运脾阳,助升散之机

干姜味辛性温,“温中散寒,助脾升清”。黄元御认为,中气虚弱多伴随“脾阳不足”(因“土性湿寒”,脾胃易受寒湿所困),单纯补气难以推动升降,需用干姜之温燥,驱散脾中寒湿,激发脾阳升发之力。此即“温土以助升”——干姜如同“火种”,能点燃脾胃的“阳气”,使人参、甘草的补益之力得以运化,避免“补而呆滞”。

3. 佐药:茯苓——渗湿降浊,助胃通降

茯苓味甘淡性平,“健脾渗湿,利水降浊”。黄元御强调,中气虚弱时,脾不升则湿浊内生,胃不降则浊邪壅滞,若仅补温而不除湿,易致“湿遏气机”。茯苓能“渗脾湿、通胃浊”,既助脾将多余水湿下输(间接助脾升清,因湿去则脾运畅),又助胃将浊邪通过小便排出(辅助胃降浊),从而调和升降,使补温之药无“助湿”之弊。

4. 配伍核心:“补、温、渗”结合,复“升降之常”

四药配伍,体现“补而不滞,温而不燥,渗而不泄”的特点:

- 人参、炙甘草补土固中,为升降提供“物质基础”;

- 干姜温阳散寒,为升降提供“动力”;

- 茯苓渗湿降浊,为升降清除“障碍”。

三者协同,使脾能升清而肝木不郁,胃能降浊而肺金不逆,最终恢复“中气旋转,四维随之”的正常气机。

三、临床应用:以“中气虚弱、升降失常”为核心指征

黄芽汤并非针对某一特定疾病,而是针对“中气不足、脾胃虚寒、升降失调”的基础病机,临床应用需紧扣以下指征:

1. 核心证候:脾胃虚寒兼升降失常

- 气虚表现:神疲乏力,少气懒言,食欲不振,食后腹胀,大便稀溏(或先干后稀),舌淡苔白,脉弱(或缓而无力)。

- 寒象表现:畏寒喜温,手足不温,腹中冷痛(得温则减),口淡不渴,舌体胖大有齿痕。

- 升降失常兼证:或伴轻度恶心(胃不降),或伴胁肋隐痛(肝不升),或伴轻微咳嗽(肺不降),或伴腰膝酸软(肾不升)——这些“兼证”均因中气不枢,四维失序所致,而非单纯的脏腑病变。

2. 适用场景:

- 慢性脾胃病:如慢性胃炎、功能性消化不良、肠易激综合征等,属脾胃虚寒、中气不足者(表现为长期腹胀、便溏、纳差,遇寒加重)。

- 虚损调理:大病后、产后或年老体衰者,出现神疲、纳差、便溏等“中气虚弱”表现,可作为基础方加减,恢复脾胃功能。

- 亚健康状态:长期疲劳、乏力、食欲差、怕冷,无明确器质性病变,但符合“中气不足、升降失调”病机者。

3. 加减变化:随“四维失序”而调整

黄元御强调“方随证变”,黄芽汤作为基础方,需根据“左升右降”的偏失加减:

- 左路不升(肝木郁滞):伴胁痛、易怒、头晕,加桂枝、白芍(助肝升,如《四圣心源》中的“桂枝汤”思路)。

- 右路不降(肺金逆克):伴咳嗽、胸闷、嗳气,加半夏、陈皮(助肺降,如“二陈汤”之意)。

- 湿浊偏重(舌苔厚腻):加白术、泽泻(增强渗湿之力)。

- 阳虚明显(畏寒肢冷甚):加附子、肉桂(温肾助脾,因“肾为脾之根”)。

四、注意事项:紧扣“脾胃虚寒”,避用“阴虚火旺”

黄芽汤的核心是“温补中气”,其配伍偏于温燥(干姜)与补益(人参),因此需严格辨证,避免误用于以下情况:

1. 阴虚体质:表现为口干舌燥、舌红少苔、脉细数、大便干结者,误用会加重“燥伤阴液”。

2. 湿热内盛:表现为口苦、舌苔黄腻、腹胀便秘或便溏臭秽者,误用会“助湿生热”,加重痞满。

3. 实证为主:如食积、气滞(腹胀拒按、嗳腐吞酸),需先消食理气,再议补益,避免“闭门留寇”。

五、方剂意义:黄元御“治未病”与“以土为枢”思想的体现

黄芽汤的价值,不仅在于其临床疗效,更在于它浓缩了黄元御的医学思想:

- 治未病:通过温补中气,维持脾胃升降之常,防止“中气一虚,百病丛生”(如《四圣心源》所言:“中气者,和济水火之机,升降金木之轴,医家识此,乃知医道之门径”)。

- 简化治疗:摒弃复杂配伍,以四味药直指核心病机,体现“治病求本,以土为枢”的简约思维——如同“培土固中”,使人体气机的“轮子”重新转动,无需逐一对抗“四维”的病变,体现了中医“整体调治”的智慧。

综上,黄芽汤是黄元御“中气学说”的具象化体现:以脾胃为核心,通过“补、温、渗”结合,恢复升降之常,既为治病之方,亦为养生调本之法。理解黄芽汤,本质上是理解中医“以脾胃为后天之本”“气机升降为生命核心”的整体观。