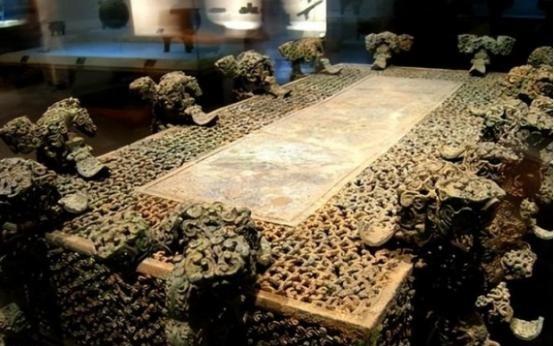

1955年,苏州园林局把虎丘剑池的水抽干,淤泥全部清理干净后,竟然在池底发现了一个洞穴,瞬间吸引了当时在场人的目光...... 在苏州虎丘,有一处颜真卿亲笔题写的"虎丘剑池"石刻,这几个苍劲有力的大字背后,藏着一个鲜为人知的小秘密。 据史料记载,为了避讳唐朝皇帝李旦的名字,这块石刻最初写的其实是"五丘剑池",一字之差,却道出了古人对帝王的敬畏。 这处改过的题字,恰如虎丘本身的魅力所在,一层故事覆盖着另一层故事,而所有传说的核心,都指向一个深埋于水下的千古谜案:春秋霸主吴王阖闾的陵墓,就沉睡在这片土地之下。 虎丘这个地方,在古代原名叫"海涌山",而这个名字的由来,有很多流传的版本,有人直言:因为阖闾下葬三天后,突然有一只白色的老虎出现在坟头上,日日夜夜守护着,久而久之,人们就把这里称为'虎丘'了。 也有传说认为,这里的地形本就是"龙盘虎踞"的绝佳风水宝地,阖闾的儿子夫差为了镇守父亲的陵墓,特地在此处放置了一尊石雕老虎,以镇压地脉,保佑国运昌盛。 而"剑池"这个名字,则直指陵墓中最大的诱惑:宝藏,在古代,君王陵墓往往随葬大量珍宝,而阖闾墓更是被传说藏有一把价值连城的"鱼肠剑"。 无论真相如何,这些真真假假的故事,已经流传了上千年,成为苏州文化不可分割的一部分。 每年,成千上万的游客来到虎丘,站在剑池边,试图透过那平静的水面,窥探那个埋藏在地下的千年之谜。 直到新中国成立后,人们终于有机会用科学的方法去验证这些流传已久的传说,1956年的一天,苏州文物部门决定对剑池进行一次彻底的考古调查,工作人员先是将池水抽干,露出了池底的真实面貌。 池底的景象简直和明清时期的文献记载一模一样,不仅有石板构成的大门,上面还有隐约可见的刻字,更让所有人激动的是,在池子北边,我们发现了一个黑漆漆的人工洞口。 当时在场的每一个人都屏住了呼吸,心跳加速,这个洞口,很可能就是通往千古之谜的入口,就在眼前触手可及的地方。 考古队员小心翼翼地点亮手电,钻入这个狭窄的通道,通道全长约十米,越往里走越显得逼仄。 然而,让专家们感到失望的是,通道的结构并不像是正规的墓道,而更像是一个盗洞,四壁都是简单的泥土,没有任何砖石结构。 然而,当考古队员艰难地爬到通道尽头时,眼前的景象又让他们重新燃起了希望。通道末端是一个稍微开阔的小空间,约一平方米大小,而在这个空间的尽头,四块巨大的石板严严实实地堵住了去路。 就在考古队准备撬开石板一探究竟的时候,一道紧急命令从上级部门传下来:所有工作,立刻停止! 这个突如其来的急刹车,把所有人都惊呆了,这座始建于北宋、距今已有千年历史的古塔早就有点倾斜了,结构不太稳定,谁也不敢保证,如果我们在地底下大肆挖掘,会不会导致塔身进一步倾斜,甚至倒塌。 这是一个艰难的抉择,摆在决策者面前的是一个两难的天平:一边是探索一座可能已经被盗的君王陵墓,价值无法估量但成功率未知,另一边是守护一座地面上已经摇摇欲坠的国宝级建筑,风险就在眼前,不容忽视。 于是,在文物部门的干预下,考古专家们虽然万分遗憾,但也只能接受现实,洞口被重新填上,剑池的水也恢复了原样,阖闾墓的秘密,再一次被小心翼翼地封存了起来。 如今,这个解不开的谜团本身,反而成了一种新的文化价值,当地政府索性将阖闾墓的神秘性作为一种旅游资源,吸引了无数游客前来一探究竟。 每年来虎丘的游客超过200万人次,很多人就是冲着阖闾墓的传说而来,也许,随着科技的不断进步,之后能够用更加安全、高效的方式,揭开这个沉睡了两千多年的谜团。