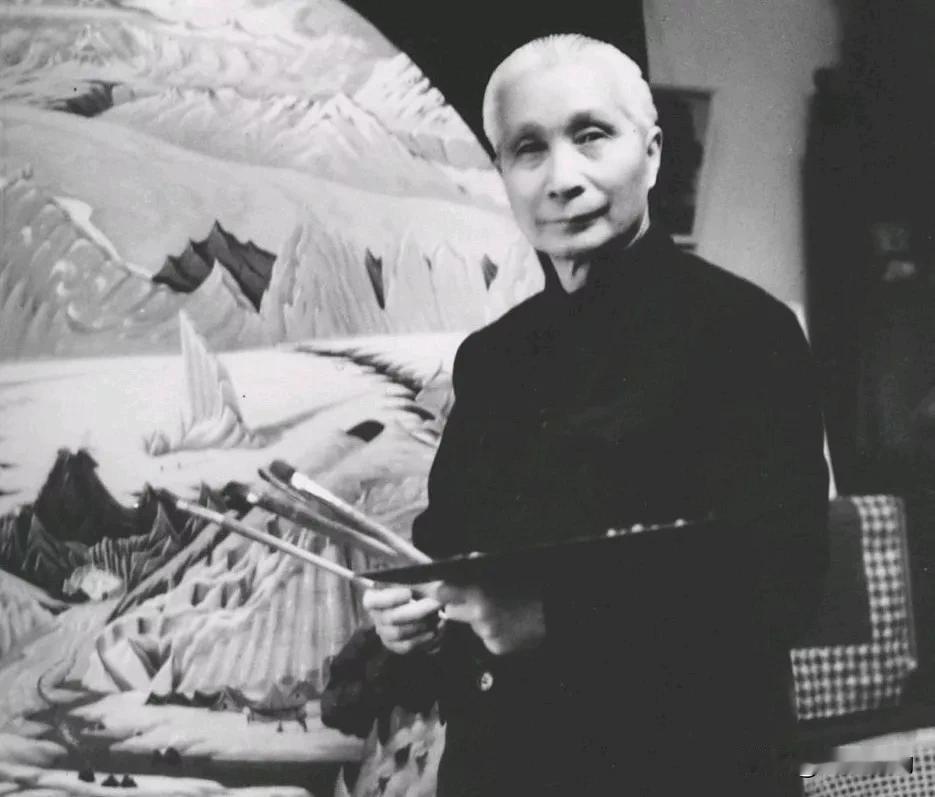

许幸之(1904年4月5日—1991年12月11日),学名许达,曾用笔名霓璐、天马、屈文、丹沙,原籍安徽歙县,生于江苏扬州,是中国近代文艺领域极具影响力的多面手,身兼电影导演、画家、美术评论家、作家与文艺活动家等多重身份,尤其擅长油画、粉画创作与美术史研究,其一生的艺术实践始终与时代浪潮紧密相融。 早在1916年,年少的许幸之便跟随吕凤子学画,早早开启了艺术启蒙之路。1919年,他考入上海美专,1923年又进入上海艺术研究所进修,对绘画技艺的追求从未停歇。此后,他远赴日本,进入东京美术学校系统学习绘画,在吸收西方艺术理念与技法的同时,也始终关注着国内社会现实,为日后的创作埋下了兼具国际视野与本土关怀的种子。归国后,许幸之在艺术教育领域率先发力,曾任中华艺大西洋画科主任;1929年,应夏衍电召回到上海,继续在中华艺术大学担任西洋画科主任、副教授,将自己在国内外积累的艺术知识传递给更多青年学子。 1930年,许幸之与沈叶沉等人共同发起组织左翼美术团体时代美术社,随后还加入了左联、剧联、美联、文总等左翼文化组织,并被推选为中国左翼美术家联盟主席。在这一时期,他以画笔为武器,创作出《工人之家》《逃荒者》《铺路者》等一系列油画作品,画面聚焦底层民众的生活与抗争,用细腻的笔触与深刻的情感,展现出对社会现实的关切,让美术成为唤醒民众意识、传递进步思想的重要载体。 除了绘画与美术活动,许幸之在电影领域也留下了重要印记。作为电影导演,他的作品数量虽不算丰硕,却部部掷地有声,其中最广为人知的便是故事影片《风云儿女》——这部影片的主题曲《义勇军进行曲》,在1949年被选定为中华人民共和国国歌,成为凝聚民族精神的重要符号。此外,他还与吴印咸携手,记录下上海四行仓库“八百壮士”的英勇抵抗事迹,并参与制作、剪辑了大型抗战纪录片《中国万岁》,用镜头定格历史瞬间,传递出强烈的爱国情怀与抗争精神。 许幸之的艺术成就还体现在丰富的创作与理论研究中。他笔下诞生了《巨手》《海港之晨》《红灯柿》《伟人在沉思中》等诸多绘画佳作,不仅展现出高超的技艺,更蕴含着对生活、对时代的深刻观察;他还出版了个人画集《许幸之画集》,让更多人得以系统欣赏他的艺术创作。在理论研究方面,他撰写了《时代美术社宣言》《新兴美术运动的任务》《法兰西近代画史》《罗丹的雕刻》等重要论文,还在《美术研究》《世界美术》《人民日报》等多家报刊发表美术专论,为中国美术领域的理论建设与思想传播作出了积极贡献。 纵观许幸之的一生,无论是绘画创作、电影实践,还是美术教育与理论研究,他始终以饱满的热情与坚定的信念投身其中,将个人艺术追求与国家命运、民众需求紧密结合,用多元的艺术形式书写出属于那个时代的独特风骨,也为中国近代文艺史留下了浓墨重彩的一笔。