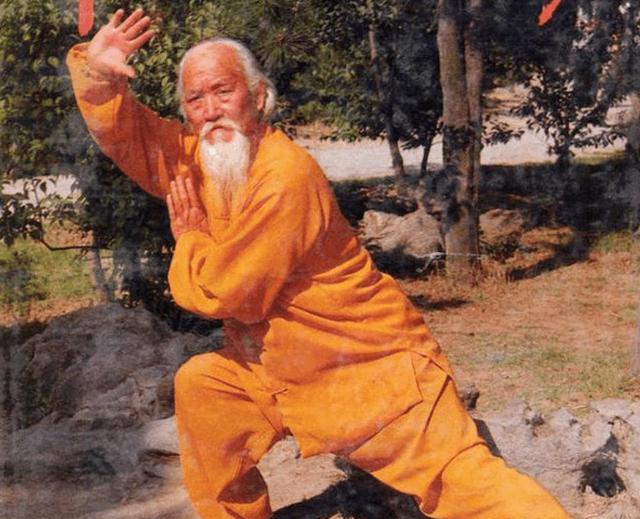

“南姚北李”即南方的姚文元与北方的李希凡。李希凡生于1927年,出身贫寒,13岁便开始在洋服店当学徒,后又成为印刷厂童工 。但他凭借自身努力,从山东大学文史系旁听生起步,历经华东大学干部培训班,最终进入山大中文系正式学习,随后又在中国人民大学哲学研究生班深造。1954年,还是学生的李希凡与蓝翎共同撰写了《关于〈红楼梦简论〉及其他》,对俞平伯的《红楼梦》研究观点提出挑战,批判其唯心论观点。这篇文章得到了毛泽东的关注与支持,在全国范围内掀起了一场批判资产阶级唯心论的文化运动。李希凡借此迅速走红,成为文艺界的“新星”,并于当年当选全国第二届政协最年轻的委员,之后更是在各类文艺活动与政治舞台上崭露头角。此后,他以马克思主义社会分析阶级论为理论工具,对诸多重要文艺作品发表评论,积极参与各类文艺论争,如“阿Q”问题、历史剧问题等,成为《人民日报》文艺评论部的重要人物,在文艺界占据重要地位。 姚文元出生于1931年,1948年在读中学时加入中国共产党。上海解放后,他在卢湾区团委任宣传干事,业余从事文艺评论写作。姚文元真正崭露头角是在“反右”运动中,1965年6月10日,他在《文汇报》上发表《录以备考——读报偶感》,通过对比《文汇报》与其他报纸的版面,批判《文汇报》办报方向,这使他一跃成为“反右”英雄。此后,他成为党在意识形态领域的尖兵,凭借政治批判在思想文化各个领域“寻找猎物”,虽然他并非专业行家,但在政治浪潮推动下,逐渐成为政治批判的有力“武器”,在上海文艺界站稳脚跟,其政治敏感性远超李希凡。 “南姚北李”并称之时,两人在学术和政治上有着不同的表现。学术上,李希凡靠学术起家,其对古典文学尤其是《红楼梦》的研究,有着深厚的学术根基;姚文元则以政治批判为长,从政治角度切入文化领域,与李希凡学术路径不同。在政治上,李希凡在前期凭借毛泽东对其学术批判文章的支持,在文艺界政治地位上升,参与诸多文艺界的政治活动;姚文元则因“反右”文章被认可,紧跟政治风向,成为政治批判的先锋。在批判《海瑞罢官》这一事件中,二人走向不同结局。江青最初找李希凡,希望他批判《海瑞罢官》,但李希凡认为文章与“三自一包”扯不上关系,选择不表态、装糊涂;而姚文元则积极响应,撰写文章批判《海瑞罢官》,成为“文革”的导火索之一。此后,姚文元在“文革”中平步青云,成为“四人帮”成员,掌控舆论大权,对文艺界进行残酷打压;李希凡则因未迎合江青,在“文革”期间遭到排挤、批判,备受磨难。 “南姚北李”作为特殊时代的产物,反映出当时文艺与政治复杂的关系。文艺不再是单纯的学术研究与创作表达,而是成为政治斗争的工具。 图片1:姚文元 图片2:李希凡