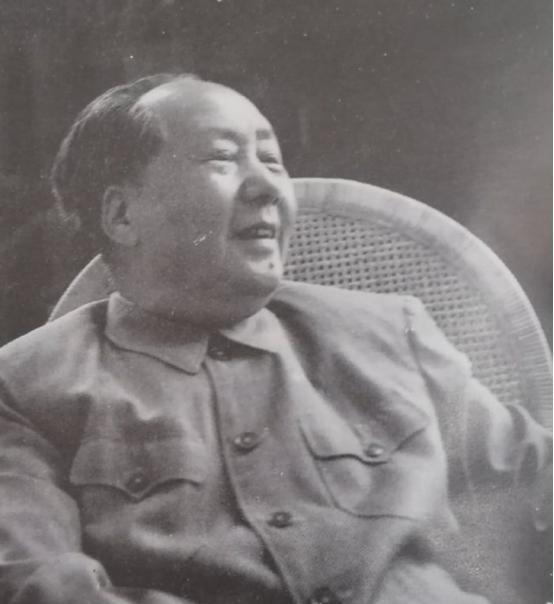

75年,鲁迅之子致信毛主席:父亲在他生命的最后一年,总是想念您 1975年秋天,一封来自鲁迅之子的信件静静摆在了毛主席的案头。周海婴在信中写道,父亲生命的最后一年里,总是提到那位素未谋面却心灵相通的革命家。这封信不仅牵动了毛主席的情感,更催生了中国文学史上的一次重要转折,究竟这位文豪之子想要表达什么? 周海婴1929年9月27日生于上海,是鲁迅与许广平的独子。作为文学巨匠的后代,他从小就生活在父亲巨大的光环之下。1936年10月19日清晨5时25分,鲁迅在上海因肺结核病去世,终年55岁,那时的海婴才7岁。 毛泽东与鲁迅是同时代的人,鲁迅比毛泽东大12岁,两人虽然从未见过面,但毛泽东十分尊崇鲁迅,多次说”我跟鲁迅的心是相通的”。这种跨越时空的精神连接,成为了二十世纪中国思想文化史上的一段佳话。 早在1937年,毛泽东就在延安陕北公学举行的纪念鲁迅逝世周年大会上发表了《论鲁迅》演讲,称鲁迅为”现代中国的圣人”,这样的评价在毛泽东对古今中外人物的评论中绝无仅有。 1938年8月,《鲁迅全集》出版,毛泽东得到了第58号纪念本。这套书成了他的珍爱之物,无论是在延安的窑洞里,还是后来转战各地,这套书都伴随着他。从1938年到1976年,近四十年时间里,从陕北延安到北京中南海,这套《鲁迅全集》一直伴随着毛泽东。 最能体现两人心灵相通的,或许是对诗歌的共同热爱。鲁迅曾通过冯雪峰评价毛泽东的诗词有”山大王”的气概,毛泽东听后非常开心,说”还是鲁迅先生懂我”。毛泽东特别喜欢鲁迅的诗句”横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,在《在延安文艺座谈会上的讲话》中专门提到这两句话应该成为共产党人的座右铭。 1975年春天,为了给毛泽东会诊眼病,眼科专家唐由之来到中南海。毛泽东听到这个名字后立即说:“你这个名字起得好,你的父亲一定是位读书人,他可能读过鲁迅先生的诗。”说着便吟诵起鲁迅的诗:“岂有豪情似旧时,花开花落两由之。何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿。” 就在这个时候,周海婴意识到应该为父亲的文学遗产做点什么。1975年7月以来,毛泽东调整了党的文艺政策,艺界出现了前所未有的好形势。周海婴和叔父周建人等商量后,决定给毛主席写信,把长期没有解决的鲁迅书信出版、鲁迅著作注释、鲁迅研究工作等问题反映上去。 1975年10月28日,周海婴写信给毛主席,请求出版局组织人员”编辑出版一部比较完善的新注释本鲁迅全集”。毛泽东在11月1日作了批示:“我赞成周海婴同志的意见,请将周信印发政治局,并讨论一次,作出决定,立即实行。” 在信中,海婴特别提到了父亲生前对毛主席的思念。他写道,鲁迅在生命的最后一年里,每当听到关于毛主席和红军的消息时,总是格外激动。1935年10月,当毛主席率领中央红军到达陕北吴起镇的消息传来时,鲁迅立即与茅盾联名给毛主席和朱德发去了热情洋溢的电报。 这种跨越时空的精神交流,在中国现代文学史上留下了浓墨重彩的一笔。鲁迅曾说:“什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。”毛泽东带领中国共产党人正是从这样的思路出发,走出了一条夺取全国胜利的革命道路。 毛泽东的批示使得《鲁迅全集》得以迅速出版,这成为了鲁迅研究史上的一个重要转折点。海婴的这封信,不仅实现了对父亲文学遗产的保护,也见证了两位伟人跨越生死的精神对话。 2011年4月7日,周海婴在北京病逝,享年81岁。作为鲁迅唯一的儿子,他用自己的方式守护着父亲的精神遗产,也延续着两位伟人之间的不解之缘。这封1975年的信件,如今看来更像是历史的见证,证明了真正的思想家和革命家之间,永远存在着超越时空的心灵共鸣。 这封跨越时空的信件,见证了两颗伟大心灵的相通。从鲁迅的”山大王”评价到毛主席的”心是相通”,再到海婴的深情回忆,父子两代人都在用自己的方式延续着这段思想情缘。你认为这种跨越时代的精神共鸣,对今天的我们有什么启发意义?欢迎在评论区分享你的看法。