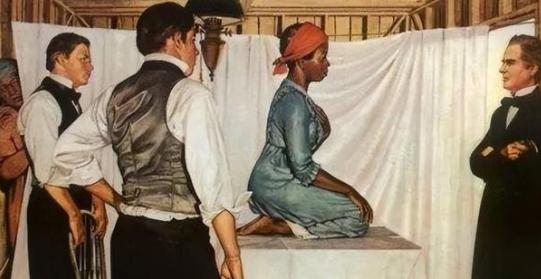

1626年后,有50万名黑人被卖到美国做黑奴,女黑奴被迫和奴隶主发生关系后,生下的孩子也是奴隶,奴隶主根本不会承认这些孩子,就算有的私生子长得很白,甚至和白人无异,他们也觉得是自己的耻辱。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在美国南方的棉花帝国里,有一群被历史长期忽视的身影,她们的故事没有被高声讲述,却构成了奴隶制度最沉重的部分,她们不是简单的劳动力,更不是被动的影子,她们是制度的核心,是被压在最底层的女人,是被经济逻辑和种族偏见同时吞噬的存在。 在种植园的账本里,这些女性的名字常常消失,只留下一个代号和价格,她们的价值不仅体现在田间的劳动上,还更深地被绑定在生育能力上,从十几岁起,她们的身体就被严格监控,饮食是否营养、周期是否规律、生育频率是否稳定,全都成了经济收益的一部分,在没有医生的年代,自然生产是一场赌命的交易,但不论孩子出生多少次,死亡多少次,只要还能生,她们就得继续。 早期的南方种植园主发现,海外贩奴成本高、风险大,而本地“繁殖”来得更直接、更高效,于是,一套专门用于“内部供应”的系统逐渐形成,年轻健康的女性成了市场的抢手货,她们的价格甚至超过壮年的男性,原因很简单:一个能生八个孩子的女奴,比一个只能干十年活的男奴更划算。 这些孩子一出生就不是家庭的延续,而是商品的补充,他们会在几岁时被卖到其他州,有的被租出去,有的甚至成为新的“繁殖工具”,母亲无权选择,更无权挽留,许多孩子连母亲的脸都没来得及记住,就被带走,消失在拍卖场的喧哗中,而那些被留下来的母亲,继续在田里劳作,晚上还要应对主人的侵害,白天则忍受主妇的羞辱。 白人女性在这场制度里并不是旁观者,虽然她们的丈夫频繁侵犯女奴,但她们将愤怒转向了这些原本同样是受害者的女性,鞭子、火钳、冷漠的命令、持续的羞辱,是她们表达情绪的方式,她们不是不知道丈夫在干什么,但她们更在意的是“地位的威胁”与“家庭的名誉”,于是,那些年轻的女奴成了出气筒,也成了主妇心理防线的牺牲品。 在许多种植园里,混血儿的出现成了不愿提起的尴尬,这些孩子往往有浅一点的肤色、更挺的鼻梁、卷曲不那么紧的头发,他们的存在揭示了一件事:那些讲“纯洁血统”的白人家庭,其实早已在墙角堆满了“不该有”的后代,奴隶主不会承认这些孩子的父亲是谁,他们更倾向于把他们卖掉,变现成一笔笔利润,继续支撑这个制度的运转。 奴隶制度下的“家庭”只是幻觉,夫妻不能共度夜晚,母子不能相守终生,兄妹可能一生都不会再见,一家人被分拆卖出,像货物一样被装车送往不同的州,有的去了德州,有的去了密西西比,有的走上了更远的路,这不是偶然,而是制度性的安排,一个完整的家庭意味着潜在的团结与反抗,而奴隶制度要的,是孤立、分散、可控。 在这个制度里,“母亲”并不是一个温暖的称呼,她们的子宫被当作机器,她们的孩子是资本的延伸,她们不能选择生与不生,不能决定孩子的命运,也不能拥有情感的权利,而最残酷的是,她们无法悲伤太久,第二天太阳升起,她们还要下田干活,继续为另一个季节、另一个主人的利润拼命。 有些种植园甚至发展出像养殖场那样的“选配制度”,哪些男女生出孩子更健康,哪些基因看起来更“高产”,都被记录在账本里,他们不是父母,是配种对象,孩子不是家庭成员,是未来收入的预测值,这种冷酷的效率逻辑,彻底把人当成了牲畜,甚至连牲畜都不如。 有些母亲在孩子被带走的前夜,选择用最极端的方式阻止悲剧,她们不想让孩子活成奴隶,有的用绳索,有的用热锅,有的选择绝食而死,这些行为并不是疯狂,而是最后的挣扎,是在绝望中寻找尊严,在无法用语言表达的痛苦中,她们用行动留下了一个信息:她们曾经不愿妥协。 也有一些女性留下了文字,虽然没有正式的教育,也没有纸笔,她们用灰烬刻在墙上,用木炭写在地板下,用针线在衣服里缝下自己的记忆,那是一种无法被记录的历史,却是最真实的声音,它们不是用于出版的文稿,而是对抗遗忘的武器,是对后代的低语和呼唤。 南方经济的繁荣,背后就是这些女性的血肉,没有她们持续不断的生育,没有她们在田间的劳动,没有她们在夜晚的沉默,这个帝国不会诞生,棉花不会堆满仓库,烟草不会出口欧洲,铁路不会修得那么快,银行账户也不会那么涨,可她们没有名字,没有墓碑,甚至没有一张完整的家庭画像。 信息来源:澎湃新闻——美国奴隶制的起源