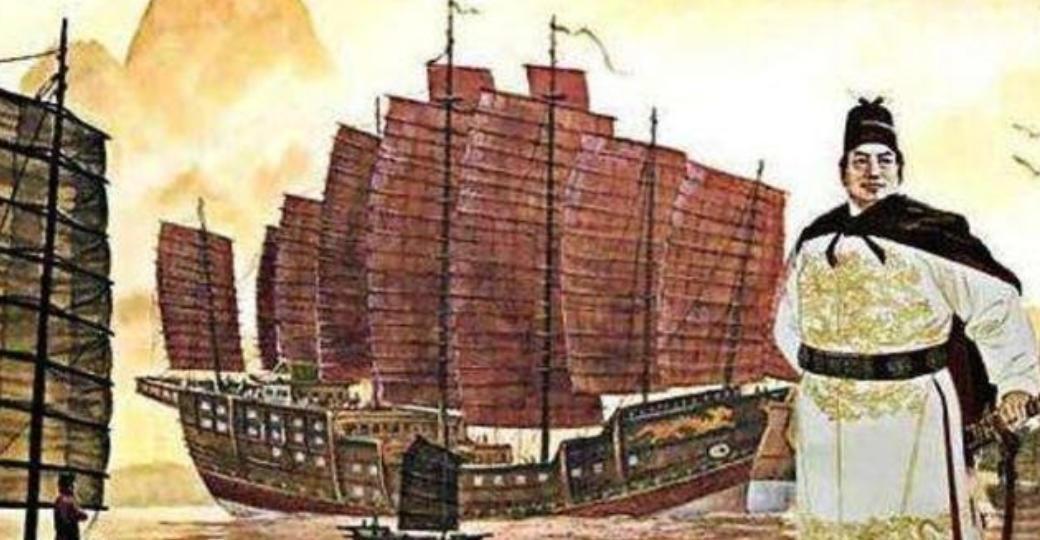

“我们是中国人的后裔,希望中国可以接我们回去认祖归宗”,在非洲肯尼亚东部的拉穆群岛上,有一群黑人声称自己有中国血脉,而这,似乎有源于一个传说。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 在肯尼亚东部印度洋的翡翠色水域中,拉穆群岛如散落的珍珠般点缀其间。 这里生活着一群特殊的居民——他们的瞳孔在阳光下会泛起琥珀色的光泽,鼻梁的曲线隐约带着东方韵味,手指总能灵巧地操纵竹制筷子。 岛上的长者会说: "我们的血脉连着遥远的东方古国。" 时间的指针拨回明朝永乐年间。郑和的宝船队劈波斩浪,最远抵达非洲东海岸。 据拉穆长老口述历史,一艘名为"福星号"的商船在暴风雨中偏离航线,最终撞上暗礁。 二十多名幸存的水手拖着破损的救生艇,登上了这片陌生的土地。 他们用船上抢救出的丝绸与当地人交换食物,用青花瓷碗盛接雨水,在红树林中搭建起临时的栖身之所。 这些来自东方的客人带来了精妙的农耕技艺。 他们教当地人用曲辕犁开垦红土地,引山泉修建梯田,用竹篾编织捕鱼笼。 最让土著居民惊叹的是他们建造的榫卯结构房屋,不用一根铁钉却能抵御海风。 渐渐地,水手们与马林迪部落的女子通婚,他们的混血后代形成了岛上独特的"瓦中国"氏族。 这些联姻家庭的门楣上总会悬挂渔网和红绸,成为族群认同的隐秘标志。 2010年深秋,中肯联合考古队的到来揭开了尘封的历史。 在姆坦嘎村口的古墓群中,考古学家发现了三具保存完好的遗骸。 DNA检测结果显示,这些15世纪的遗骸拥有典型的东亚基因特征。 更令人振奋的是,在遗骸旁出土的青花瓷碎片上,清晰可见"大明宣德年制"的款识。 考古队员还在附近发现了古代冶炼作坊的遗迹,里面有明显带有中国特色的坩埚残片。 随着研究的深入,更多证据浮出水面:一枚锈迹斑斑的永乐通宝铜钱、半截刻着"郑"字的腰牌、甚至还有用苏木染料绘制的航海图残片。 肯尼亚国家博物馆馆长激动地表示: "这些文物证实了古代中国航海家确实到过东非海岸。" 最令人称奇的是,在岛上的西游村,研究人员发现了一口明代形制的八角水井,井壁上的浮雕虽经岁月侵蚀,仍可辨认出龙凤纹样。 这一发现促成了2013年的中肯合作项目。 中国援建的拉穆港不仅带来了现代化深水码头,更传承着历史的因缘。 当地青年阿里在工地学会了钢筋捆扎技术,他指着港口的龙门吊说: "我的高祖父是福建水手,现在祖国帮我们建港口,这就像命运的轮回。" 港口建设期间,中方团队特意采用"师带徒"模式,培养了300多名当地技术工人,这些技能让他们的收入提升了三倍有余。 如今在拉穆群岛,中国元素已融入日常生活。 老人们用闽南语腔调哼唱着斯瓦希里民歌,妇女们用改良的竹蒸笼制作椰子糕,孩子们在端午节能收到用棕榈叶包的糯米粽。 每年雨季来临前,村民仍会按照祖传仪式祭祀海神,供桌上既有非洲的木雕图腾,也有中式香炉青烟袅袅。虽然相隔万里,但文化的血脉从未断绝。 夕阳西下时,总能看到混血孩童在沙滩上写汉字。 他们用树枝工整地描画"中肯友谊"四个大字,浪花涌来又退去,将这些字迹带入印度洋,就像六百年前那艘商船带来的文明交融,至今仍在延续。 最近岛上建起了中非友谊博物馆,展厅里陈列着从沉船遗址打捞出的明代罗盘,以及记录两国交往史的珍贵档案,成为连接过去与未来的文化桥梁。 主要信源:(新华网——郑和船队的“非洲后裔”)