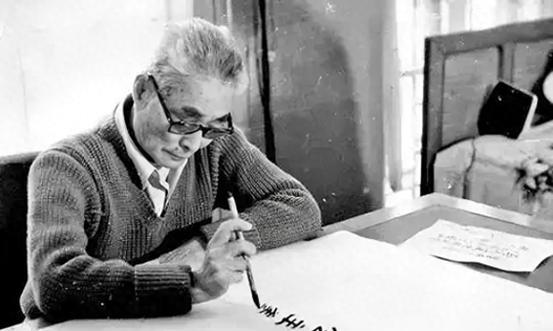

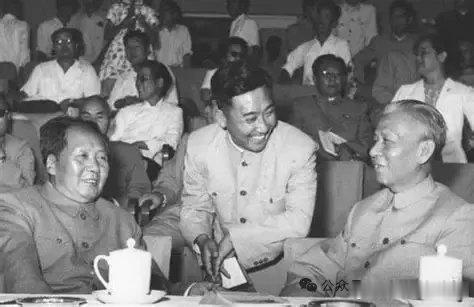

毛主席关于台湾的预判!“台湾问题能和平解决当然好了,不死人,不破坏,两边都是中国人嘛。但我对和平解决不抱希望,最后恐怕还得使用武力。过去在江西苏区,在陕甘宁边区,都有那么几个土圩子,各种办法都解决不了,最后还是靠武力解决。 在国家统一的大局中,台湾问题始终牵动人心。毛主席当年那番话,像一盏明灯,照亮了历史的曲折路径。和平解决是首选,可现实往往逼人走上武力一途。那些江西苏区和陕甘宁边区的顽固据点,谈判劝降都不管用,最终靠武装力量才清除干净。这预判,会不会在台湾身上重演? 新中国成立后,中央领导集体就把台湾问题摆上议事日程。1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,国民党残余势力已于5月撤到台湾岛。毛主席立刻指示华东军区司令员粟裕准备渡海作战方案。他清楚,仅靠陆军力量不够用,于是要求张爱萍加紧海军训练,还派刘少奇去苏联买飞机,组建空军。到1950年初,部队集结在福建沿海,总兵力超过50万,包括两个空军歼击航空队、133艘舰艇和第三野战军陆军。毛主席把解放台湾定为当年头等军事任务。 可历史总有意外。1950年6月,朝鲜半岛爆发战争,美国总统杜鲁门派第七舰队进驻台湾海峡,公然干涉中国内政,还说台湾地位待议。中国政府强烈抗议,强调台湾自古是中国领土,解放决心不动摇。志愿军从朝鲜战场凯旋后,本想重启行动,但1954年12月,美国与台湾当局签了共同防御条约,把台湾拉进其军事保护圈。周恩来总理发表声明,坚决不承认这份条约的合法性。 1955年1月18日至20日,解放军发动渡海作战,成功解放一江山岛和大陈岛。这次行动清楚表明,中国维护领土完整的意志坚定。1958年8月23日,金门炮战打响,解放军炮击国民党据点。但毛主席决定,暂不收复金门和马祖。他说,留下这些岛屿能保持与台湾的联系,要是全拿下来,反而让台湾离大陆更远,正中美国下怀。这步棋,体现了战略深远眼光。 毛主席对台湾问题的看法,既有和平愿望,又有武力准备。他多次说,和平解决当然好,能省下伤亡和破坏,两岸都是中国人。但他对和平不抱太大希望,恐怕最后还得用武力。为什么这么说?就拿过去经验来说,在江西苏区和陕甘宁边区,那些土围子顽固势力,各种办法试过,谈判、劝降都不行,只能靠武装力量解决。 江西苏区时期,国民党封锁严密,那些据点成了绊脚石。共产党领导的红军通过政治动员和军事打击,才逐步清除。陕甘宁边区也类似,边区政府推行减租减息,团结群众,但少数顽固点不服管,最后还是用部队行动来处理。这些历史教训,让毛主席对台湾问题有清醒认识。台湾当局盘踞岛上,受美国撑腰,和平回归难料,武力选项就得备好。 1956年4月,印度尼西亚总理苏加诺访华,毛主席在中南海与他会谈。谈到台湾,毛主席指出,台湾前途有两条路,一条通华盛顿,一条通北京。美国迟早抛弃台湾,那时台湾就只剩通北京的路。他强调,只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的部分,不能在联合国搞两个中国。中国宁可晚点入联,也不接受分裂方案。同时,毛主席表示,如果台湾回归,大陆尊重其现有制度,甚至允许保留军队。这份包容,展现了大国气度。 毛主席的预判,不是空谈,而是基于对国内外形势的深刻分析。新中国成立初期,他就向台湾同胞发元旦贺词,传递友好信号。1963年,在毛主席指导下,周恩来总理提出“一纲四目”政策,传给台湾当局。“一纲”就是坚持一个中国原则,反对两个中国和一中一台;“四目”包括台湾是中国领土、美国必须撤出、台湾问题是内政、两岸同胞是骨肉兄弟。台湾当局虽没接受回归,但回信认可一个中国立场。这共识,为两岸关系打下基础。 进入20世纪70年代,国际风云变幻。1979年1月1日,中美建交,美国承认只有一个中国,台湾是中国一部分。这转变,压缩了所谓“台湾当局”的国际空间。没有美国全力支持,台湾当局不得不调整对大陆态度。毛主席虽没亲眼看到台湾回归,但他的战略思想在后续政策中延续。1978年,邓小平同志在“一纲四目”基础上提出“一国两制”方针,丰富了和平统一路径。 改革开放后,大陆大力推动两岸交流。1992年,台湾旺旺集团来大陆投资,政府提供政策支持和实际帮助。两岸经济文化联系越来越紧,大陆成立海峡两岸关系协会,专管两岸事务。在各大城市设台湾居民服务窗口,推出多项优惠政策,让台湾同胞方便在大陆学习、工作和生活。这些举措,源于毛主席的远见,旨在通过和平方式实现统一,维护中华民族利益。 毛主席的预判,至今仍有现实意义。台湾问题是中国内政,任何外部势力干涉都无效。两岸同胞一家亲,和平统一是主流,但如果顽固势力不识时务,武力选项始终在手。历史证明,那些土围子式的顽抗,最终都难逃统一大势。未来,国家统一进程会稳步推进,一个中国原则不容动摇。