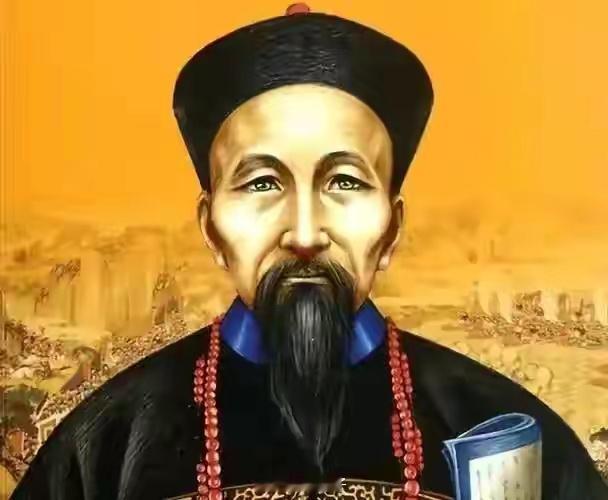

左宗棠到底有多清廉?左公病逝后,清廷命人清点这位一品大员的家产,结果却让所有人大跌眼镜:这个年收入4万两的封疆大吏,房产9处,白银两万五千,23年积累还不如一年工资,他的钱到底花在哪了?[凝视] 1885年,晚清重臣左宗棠在福州离世,清廷按例清点这位封疆大吏的遗产,结果颇为意外:仅有白银两万五千两和九处房产。 这对年收入近四万两的总督来说,遗产还不足一年俸禄,在“三年清知府,十万雪花银”的晚清官场,左宗棠的清贫堪称罕见。 左宗棠的节俭渗透在生活的每个细节里,即使官至总督,他依然保持着朴素习惯,平常与家人粗茶淡饭,只有客人来时才准备荤菜。 穿着上多是普通棉布衣袍,仅公事场合才穿官服,因长期伏案办公,衣袖容易磨破,他就在衣袖外加了一层袖套,这一度在西北大营流行,被人称为“宫保袖”。 左宗棠不仅严于律己,对家人同样要求苛刻,他年收入数万两,但每年只给家中寄回200两银子,导致家庭开支经常紧张。 他曾在信中教育儿子:“家用虽不饶,却比我当初十几岁时好多些,但不可乱用一文,有余则散诸宗亲之贫者”。他甚至反对儿子修缮老房子,担心子孙沾染奢侈习气。 那么,左宗棠的钱到底花到哪里去了?答案就在他的公私选择中。 面对军中欠饷七个月的情况,他曾对家人说:“时局方艰,军中欠饷七个月有奇,吾不忍多寄也”。他的养廉银多用于赈济灾民、体恤部属、垫付军饷、兴办教育等公益事业。 1869年湖南水灾,他捐出一万两;西北旱灾时,他又捐一万两,据统计,左宗棠仅在家书中提及的赈务之事就有66次之多。 左宗棠还经常自掏腰包支持国家建设,他曾个人出资购买水雷、鱼雷等新式武器装备海军;在西北任职期间,他将兼任茶马使十年积累的38万多两白银全部留给地方。 后来兰州黄河大铁桥的修建就主要用了这笔钱,他甚至自己拿出四千两维修兰州城门,真正做到了“先天下之忧而忧”。 左宗棠的清廉不仅体现在个人生活上,也贯彻于吏治整顿中,在任陕甘总督期间,他果断处罚了一批营私舞弊、贪赃枉法的官员。 冒销赈粮的甘肃总兵周东兴被军前正法;甘州乔良庭、李太和因造谣惑众,阻纳官粮而被严惩。他主张“察吏必先惩贪”,并愤怒指出:“国家好好地方,好好百姓,尽为若辈搅坏!” 左宗棠的清廉作风也深深影响了他的部下,湘军名将刘典负责收复新疆的军饷和后勤供应,病逝后竟无钱安葬;乌鲁木齐都统、伊犁将军金顺死后,“身后不名一钱”。 首任新疆巡抚刘锦棠去世时,“篋中只有几份奏折”,这正是“一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让”的生动体现。 在左宗棠生命的最后几年,国事家事双重打击接踵而至,妻子和长子相继离世,他连回家奔丧的时间都没有,只能在西北边疆默默承受丧亲之痛。 1885年,左宗棠在指挥镇南关战役期间,清军大败法军,取得了难得的胜利,然而清政府却依然签订了屈辱的《中法新约》,放弃了对越南的宗主权。 得知消息后,左宗棠忧愤交加,健康急剧恶化,临终前,他还在病床上写下七条海防规划,为国家的未来操心到最后一刻。 左宗棠去世后,四个儿子每人只分到5000两银子,相当于一个七品县令两年的收入,这与同时期的其他官员形成鲜明对比。 李鸿章去世时留下的财产超过1000万两白银,是左宗棠遗产的400倍,连级别低得多的道台、知府,死后留下的财产都远多于左宗棠。 左宗棠用自己的一生诠释了什么是真正的富有,他在68岁时立下遗嘱:“我廉金不以肥家,有余辄随手散去,尔辈宜早自为谋”。 他留给后人的不是金银财宝,而是一种“耕读传家”的精神传统和“身无半亩,心忧天下”的人生境界,这种精神财富,远比金钱更加珍贵。 回顾左宗棠的一生,从寒门学子到封疆大吏,收复新疆160多万平方公里土地,始终保持着清廉自守的本色,在物欲横流的晚清官场,他如同一股清流。 在物质生活日益丰富的今天,左宗棠的财富观是否还有现实意义?当你手握权力或面对金钱诱惑时,会选择左宗棠式的清廉,还是会为子孙多留些财产?欢迎在评论区分享你的看法,说说在你心中,什么才是真正的富有? 信源: 左宗棠身后清点仅余银两两万五,竟然穷到连年薪都未剩?一代名臣的家底,到底花在哪了?——中国国情