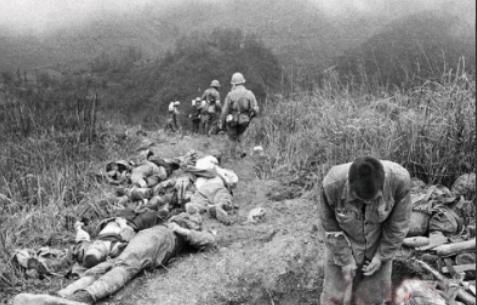

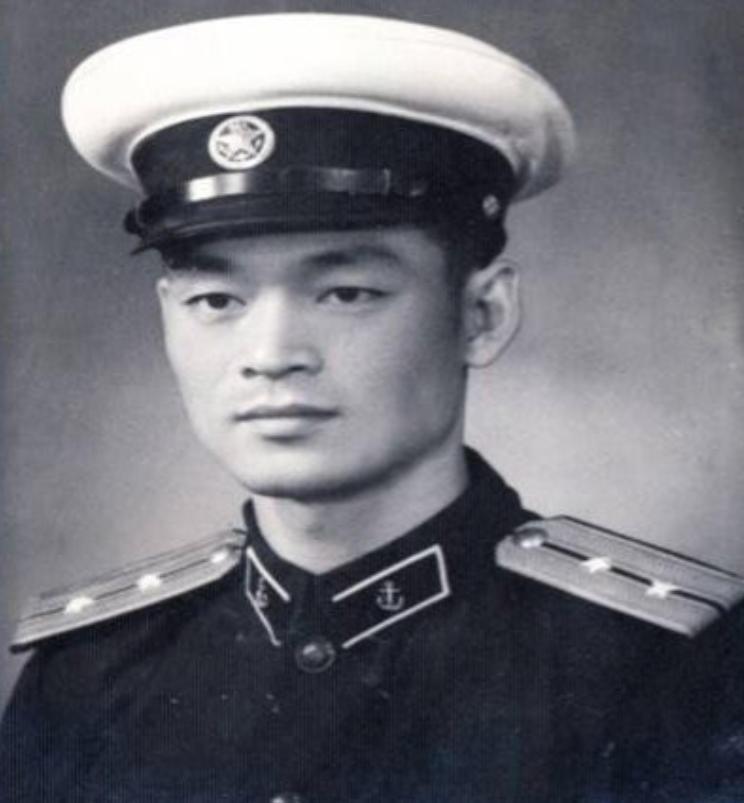

1979年,女兵郭蓉蓉在执行转运烈士遗体的任务中牺牲,成了反击战中我方牺牲的唯一女兵。但多年以后,人们发现烈士陵园里郭蓉蓉的墓碑是错的,连骨灰也遗失了……而千里外,一老者竟捧出了骨灰盒~ 2月26日的深夜,在中越边境的高平地区一条盘山公路上,突然发生了一场枪战。 24岁的女兵郭蓉蓉倒在血泊中,成为对越自卫反击战中我军唯一牺牲的女性军人。 但令人痛心的是,她的骨灰在三十二年后才真正回归故土。 而这段曲折的归家之路,却见证了一位普通女兵不平凡的牺牲与永恒的光荣。 1955年,郭蓉蓉出生于山东烟台福山区一个普通家庭。 自幼,她听着解放军故事长大,心中早早埋下从军报国的种子。 十六岁那年,她北上投奔北京任教的兄长郭成志。 在北京的那段日子里,她白天学习芭蕾舞技巧,夜晚帮着哥哥料理家务。 四年时间里,日复一日的晨起练功、汗水浸透练功服,塑造了她坚韧的意志。 1974年,从《白毛女》的踮脚尖到《沂蒙颂》的腾空跃的郭蓉蓉,终于如愿考入了54军162师宣传队,成为一名文艺兵。 初入军营时,她只是没有军籍的编外人员。 但对待每次演出,她都能投入百分百的热情,在《白毛女》《沂蒙颂》等芭蕾剧目中绽放光彩。 1976年盛夏的一场慰问演出中,她在跳完《红色娘子军》选段后突然晕倒,军医诊断是低血糖发作。 而醒来后她第一句话却是问"明天还能不能上台",这种执着让师长韩怀智印象十分深刻。 四年后,1978年9月,表现优异的她终于如愿入党,并被调任师政治部电影队放映组长,成为正排级干部。 凭借认真细致的工作态度,她很快晋升为电影队队长。 1979年初战争爆发前一周,她本在北京探亲。 她穿着崭新军装与哥哥合影,照片上笑得眉眼弯弯。 当得知部队即将开赴前线时,她连夜写下请战书:"我虽是女兵,但更是党员。前线需要放映员,更需要后勤保障人员。" 最终她被编入伤烈组,负责烈士遗体的登记、清理和转运工作。 战场上炮火连天,郭蓉蓉和战友们日夜穿梭于前线与后方之间。 她不仅要准确记录每位烈士的身份信息,还要组织遗体掩埋和运输,工作强度极大。 郭蓉蓉和战友们每天要处理数十具遗体。 而她总是细心擦拭烈士面庞,认真核对每份身份信息,夜深时还会为牺牲的战友唱一支安魂曲。 2月26日,伤烈组接到紧急任务,奉命从越南高平地区转运四十具烈士遗体回国。 当晚十一点左右,车队行驶在危机四伏的边境公路。 行至班姆地段时突然遭遇伏击,越军从三面山丘同时开火,首车轮胎当即爆裂。 郭蓉蓉所在的后车也突遭越军伏击。 时任伤烈组组长的邹世明后来回忆,郭蓉蓉当时正在第二辆卡车的驾驶室,子弹穿透车窗击中她的颈部动脉。 战士们试图反击,但越军投掷的燃烧弹引燃了车辆。 战友邹世明目睹她倒下却无力施救,在紧急撤离中只能带走伤员。 次日当增援部队赶到现场,剩下的只有烧毁的车架和散落的骨灰。 邹世明含泪收集起郭蓉蓉的残余骨灰,用军装仔细包裹带回国内。 战后,郭蓉蓉被追授三等功。 师长韩怀智评价其贡献不亚于一线作战士兵。 岁月流转,当福山区烈士陵园建成准备迁葬时,竟无法找到确切位置,致使墓碑误刻姓名,英魂不知所归。 当战后追授三等功的证书送到烟台时,郭家父母哭得昏厥过去。 由于当时父母年纪较大,无法前来领取骨灰,最终她的骨灰由兄长郭成志接收。 但因悲伤过度,竟将妹妹的骨灰临时安葬在青岛某招待所的松树下,未做任何标记。 正是这一无心之失,导致后来福山区烈士陵园修建时,工作人员无法找到确切埋葬位置,只得设立一座衣冠冢,甚至连墓碑名字都刻错了偏旁。 这一错就是三十余年。 2011年清明,当局重启寻找工作。 陵园管理处在整理史料时发现骨灰遗失问题,辗转联系到已转业多年的邹世明。 退伍多年的邹世明终于道出真相。 他私下保存了部分骨灰,每年清明、中元、她的生辰与忌日都会默默祭奠。 深藏内心的愧疚让他数十年来未与战友联系,这份沉默的守护成为最终迎回英烈的关键。 当他把红布包裹的骨灰盒交还组织时,盒盖上还留着1985年手写的"蓉蓉"二字。 经有关部门协调,邹世明献出了珍藏的骨灰。 2011年4月5日,郭蓉蓉烈士迁葬仪式在福山区烈士陵园隆重举行。 这一次,墓碑上终于刻下正确的姓名,以庄严仪式重新安葬。 如今,每至清明,总有人献上鲜花,缅怀这位用生命履行后勤保障使命的女兵。 据退役军人事务部统计,对越自卫反击战中共有21名女兵荣获战功,郭蓉蓉是其中唯一牺牲的正式女军人。 郭蓉蓉虽未像战斗英雄那般广为人知,但她以女性之躯扛起战场后勤重担,确保每位烈士得到应有尊严。 主要信源:(郭容容 - 百度百科、烟台大众网——福山籍女烈士郭蓉蓉 曾掀起对她学习热潮)