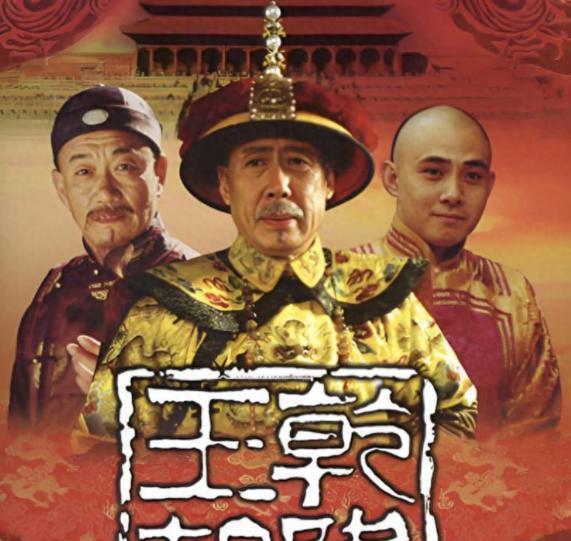

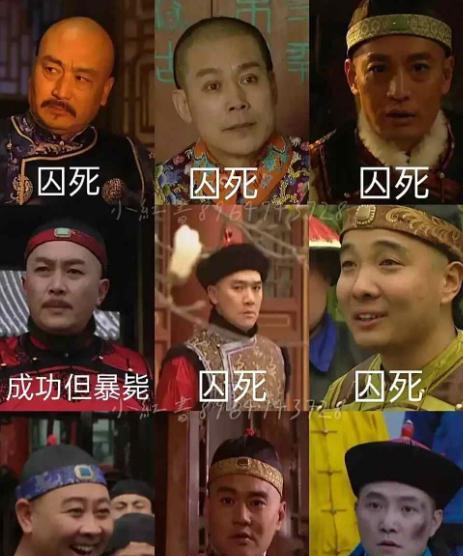

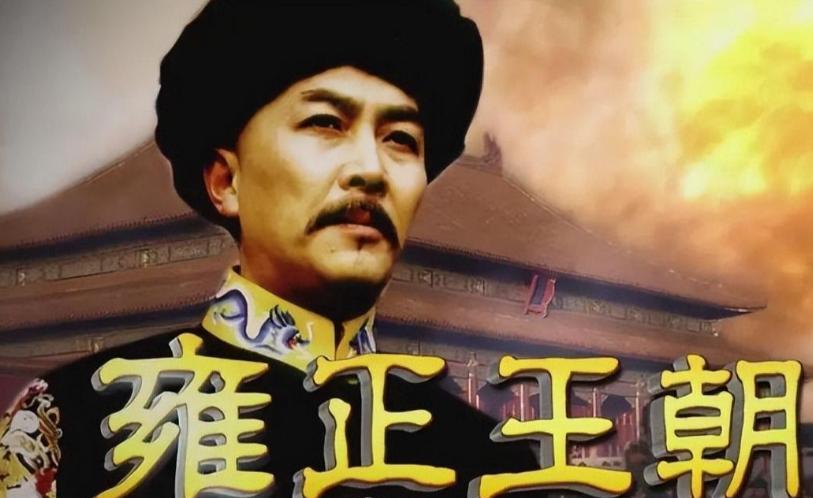

从戏说到正剧,清宫戏是怎么重塑满清形象的?它们以娱乐消解严肃,以戏说美化帝王,通过去暴力化、去争议化和去矛盾化三重滤镜,把康乾时期理想化为“传统中国的黄金时代”,其闭关锁国、压制思想邓历史局限却被悄然淡化了。 1991年,郑少秋和赵雅芝主演的《戏说乾隆》上映,开创了中国戏说历史剧的先河。它在服饰、场景等细节上精雕细琢,打破了当时历史剧严肃刻板的传统模式。 该剧以乾隆三次微服出巡为线索,将历史人物与虚构情节巧妙融合,创造了兼具威严与风流的帝王形象。开创了“历史框架+爱情传奇+武侠元素”的混合叙事模式,将政治斗争、民间疾苦与浪漫爱情交织呈现。 其轻松幽默的风格与当时严肃的历史正剧形成鲜明对比,满足了观众对历史人物的祛魅需求,将乾隆塑造成了兼具治国才能与人格魅力的圣明君主,为后续更深入的形象重构奠定了基础。 1998年《还珠格格》将戏说历史剧推向巅峰,小燕子的叛逆与鲜活不仅解构了宫廷礼教的严肃性,更通过“父女亲情”的温馨叙事,将乾隆塑造成了一位开明、慈爱和包容的父亲。 编剧琼瑶曾坦言:“我写的是人性,不是历史。”这种创作理念恰恰印证了尼采的洞察:“没有事实,只有诠释。”网友曾评论道:“《还珠》之前,乾隆是历史书里的皇帝;《还珠》之后,乾隆成了国民干爹。” 正当戏说剧如日中天之时,《雍正王朝》以“大历史观”为旗帜完成了一次精巧的叙事转向。该剧编剧认为:“历史剧的价值不在于还原历史,而在于发现历史中的精神价值。” 继《雍正王朝》取得巨大成功之后,2001年的《康熙王朝》、2003年的《乾隆王朝》等作品都延续了这一创作路线,共同构建了一套相对正面的满清帝王群像,客观上推动了公众对满清统治认知的转变。 在事件叙事上,三部剧都采取了“净化”策略,对三位皇帝的形象进行了精心重塑,并把历史进步归功于“明君”而非人民,进而美化封建专制。其实,真实的康雍乾时代充斥着文字狱和严酷统治。 《康熙王朝》将一位晚年朝政废弛、储位之争导致家族悲剧的皇帝,塑造成了近乎完美的“千古一帝”,甚至还要“向天再借500年”,简直匪夷所思。 剧中完全忽略了康熙晚年文字狱的残酷性,庄廷鑨明史案的血腥镇压在剧中只字未提。反而将康熙对待汉臣的怀柔政策无限放大,而满人特权制度却被刻意隐去,目的就是虚构康熙的“仁君”幻象。 1980年版《辞海》的“清世宗”词条将雍正描述为:“以阴谋取得权位”“以高压手段对付与争位有关的诸弟”。1999年《雍正王朝》开播之前,民间舆论对雍正的风评极差。 该剧将“九子夺嫡”简化为单纯的政治斗争,剧中八阿哥胤禩的形象被严重弱化,甚至丑化,导致这位历史上深得民心的皇子在剧中沦为了阴谋家。剧中年羹尧案处理得极为克制,历史上“剥皮实草”的酷刑在剧中仅以“赐自尽”轻描淡写带过。 该剧将权力斗争去暴力化,雍正的暴戾统治则被巧妙淡化。其登基合法性争议被完全回避,且刻意淡化了其弑父嫌疑和篡改遗诏的历史争议,将满清统治建构成了“自然演进”的历史必然。 在剧中,雍正被塑造成了“孤臣”“工作狂”形象,并将其推行新政的“孤臣困境”处理为“制度进步”的必经之痛,消解了对专制本质的批判,暗示了专制统治的历史合理性。 为了突显雍正的功绩,该剧将“摊丁入亩”等改革功劳都归于雍正。实际上这些政策始于康熙五十五年,真正完成是在乾隆三十六年,是三代人共同推动、耗时几十年的制度变革,并非雍正一人之功。 《雍正王朝》最后一集称:“十三年前雍正继位,国库存银不到七百万;十三年后,国库银子超过五千万!”其实,根据《清实录》和《清史稿》记录,康熙六十年户部库存白银为3262万两,乾隆登基时仅为3453万两。 其实,史学界对雍正的真实评价是:短命、刚愎、性格有缺陷,对内强硬、对外毫无建树,把改革搞得像搞肃反,死后很多政策还得靠乾隆打补丁收尾。 《乾隆王朝》几乎删除了所有关于闭关锁国政策的讨论,而这恰恰是乾隆朝最需要批判的历史事实。此外,乾隆的奢靡生活被美化成了“文化盛世”,和珅的贪腐也被简化成了个人道德问题,而非体制性腐败。 这些剧作还美化了满清的民族压迫政策,历史上清军入关后的“剃发易服”“嘉定三屠”“扬州十日”“圈地运动”……剧中要么只字未提,要么被轻描淡写。 忘记过去的人,注定要重蹈覆辙。历史不是任人打扮的小姑娘,而是需要不断对话的智慧之源。这种将“历史必然”包装成“天命所归”的叙事,本质是给腐朽的封建王朝做心肺复苏!