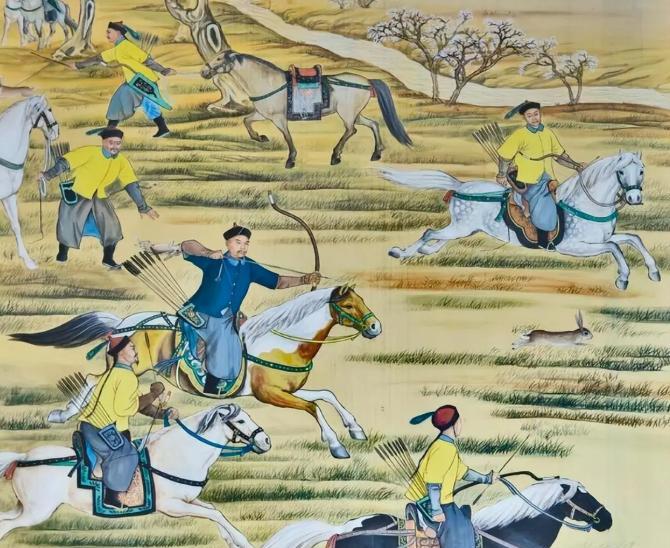

满清能统治268年,它的统治手段很高明吗?虽然高明,但很反动!八旗勋贵和汉人士大夫联手压榨百姓,甚至反人民以维系帝国运转。满人吃肉,汉人士大夫喝汤,百姓闻香。 说实话,中国历史上没哪个朝代像满清这样,至始至终维护少数特权集团的利益。以特权为催化剂,以压迫为统治手段,几乎完全无视民族、国家和人民的利益。 其实,满清入关时就非常清醒地认识到,他们作为“夷狄”式征服者和统治者,天生就与汉人对立。所以,其统治之道并非团结人民,而是精巧地构筑并维系,一个仅服务于少数统治集团的利益同盟。 他们首先团结八旗勋贵,由他们掌控暴力机器。从皇太极到乾隆,八旗始终是满清统治者最为信赖的暴力支柱。鳌拜、岳乐、图海等勋贵掌控军事大权,以军事贵族身份确保爱新觉罗家族的绝对权威。绿营则始终是“二等武力”,难以获得信任。 其次是团结汉人士大夫,由他们操盘行政机器。多尔衮的“满汉一家”,其本质是向汉人士绅集团递出橄榄枝,而非人民。康熙深谙此道,通过尊孔崇儒、开博学鸿词科、编纂典籍等手段,成功将汉族精英纳入统治体系。 等到雍正朝时,汉人终于出现了宰相张廷玉、大将军岳钟琪等,这标志着汉人士大夫在满清行政架构中的不可或缺。但他们就像帝国的“齿轮”,仅仅只是在满人设定的框架内维持国家运转。 真正把“双核驱动”模式推向巅峰的是乾隆,他把军权交给满人,由满人掌控实权,却驱使他们经常离京统兵。汉人则享高位虚名,司文教民政,经常在皇帝身边晃悠,却难以掌握兵权。 这种微妙的平衡让八旗勋贵手握重权而满足,汉人士大夫则位高名显而甘心,共同构成了满清统治的稳固基石。在这种“利益同盟”框架下,满清发展出了一套“双螺旋治理”结构,以低成本维系帝国运转。 雍正时期的“族正制”就是典型代表。国家权力不直接深入基层乡村,而是巧妙地将宗族领袖纳入保甲体系,授予其管理族人的权力与责任,说穿了就是“国权不下县,县下惟宗族”。这种“双螺旋”结构,极大地降低了治理成本,又强化了社会控制。 民族管理方面,满清主打“分而治之”策略,对各民族进行切割管理。蒙古族,主要通过“满蒙联姻”巩固血缘同盟,以木兰围场强化贵族纽带,用“以教固盟”策略大力扶持喇嘛教,利用宗教力量消解反抗意志。 对汉人的策略则是“以儒控士”,尊崇儒家,开科取士,将汉族精英纳入体制内,同时辅以严酷手段。比如乾隆借编纂《四库全书》之名毁禁书籍超15万部,制造文字狱110余起,对汉人进行思想清洗与文化驯化。 与此同时,为了凝聚统治同盟内部张力,满清经常对外战争以转移矛盾。比如乾隆“十全武功”式疯狂扩张,不仅为帝国攫取了大量土地与威望,更成为其巩固内部统治的“减压阀”。 但这种极其依赖特权与压迫的体系,很容易陷入系统性腐朽,最终导致结构性失衡。等到嘉庆帝时,就有点玩不转满汉平衡了,从而废弃了乾隆朝的“满实汉虚”平衡术。军机处领班经常为汉人,满族军功贵族反而在核心决策层被边缘化了。 道光帝虽然想扭转这种局面,重用长龄、穆彰阿等满人,但为时已晚。因为英法殖民者打上门来了,随之而来的太平天国更像是一场飓风。等到僧格林沁、塔齐布等满蒙勋贵战殁沙场,八旗军事集团就基本退出历史舞台了。 这种玩法类似于“弱化式分封”格局,虽然各管一摊,但双方仍然是一条绳子上的蚂蚱,汉族精英与满清命运依然捆绑在一起。即便东南互保,李鸿章公然抗旨,慈禧仍保留其大学士衔,确保淮系集团利益不受损。 看到没?慈禧深谙权力之道,只要汉族精英相信效忠满清能保住既得利益,就不会投向革命阵营。这种冷酷的利益捆绑,使得满清哪怕在甲午惨败、庚子国难之后,依然能苟延残喘。 但这种“太后与士大夫治天下”的模式,虽然能为满清强行续命,但也导致其改革具有致命惰性。洋务运动仅触及器物层面,拒绝政治改革。戊戌变法威胁到满汉特权集团利益,立马就被慈禧扼杀了。 光绪帝想变法图强,却同时得罪了满人权贵与汉族地方实力派。从这点来看,戊戌变法失败的根本原因,就是统治者把集团利益置于国家利益之上。 但蛋糕就那么大,更何况还面临列强疯狂瓜分。所以,当革命派、立宪派等新力量崛起时,满清已没能力再将它们纳入同盟框架。等到载沣、溥仪等末代统治者主政时,崩溃已不可避免。 最终,失去八旗勋贵武力与汉人士大夫效忠的满清,在武昌起义的枪声中,瞬间瓦解,轰然倒地!