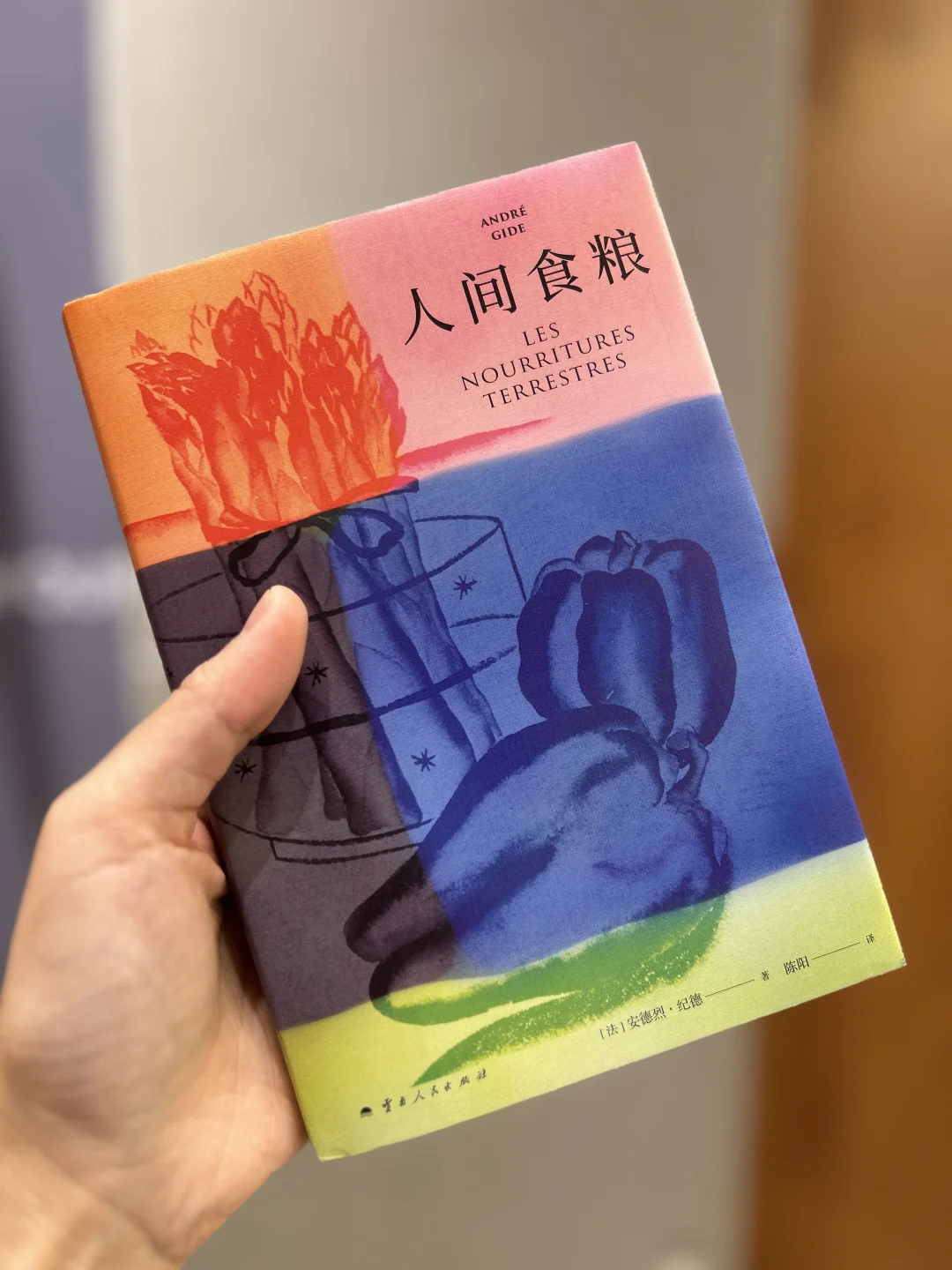

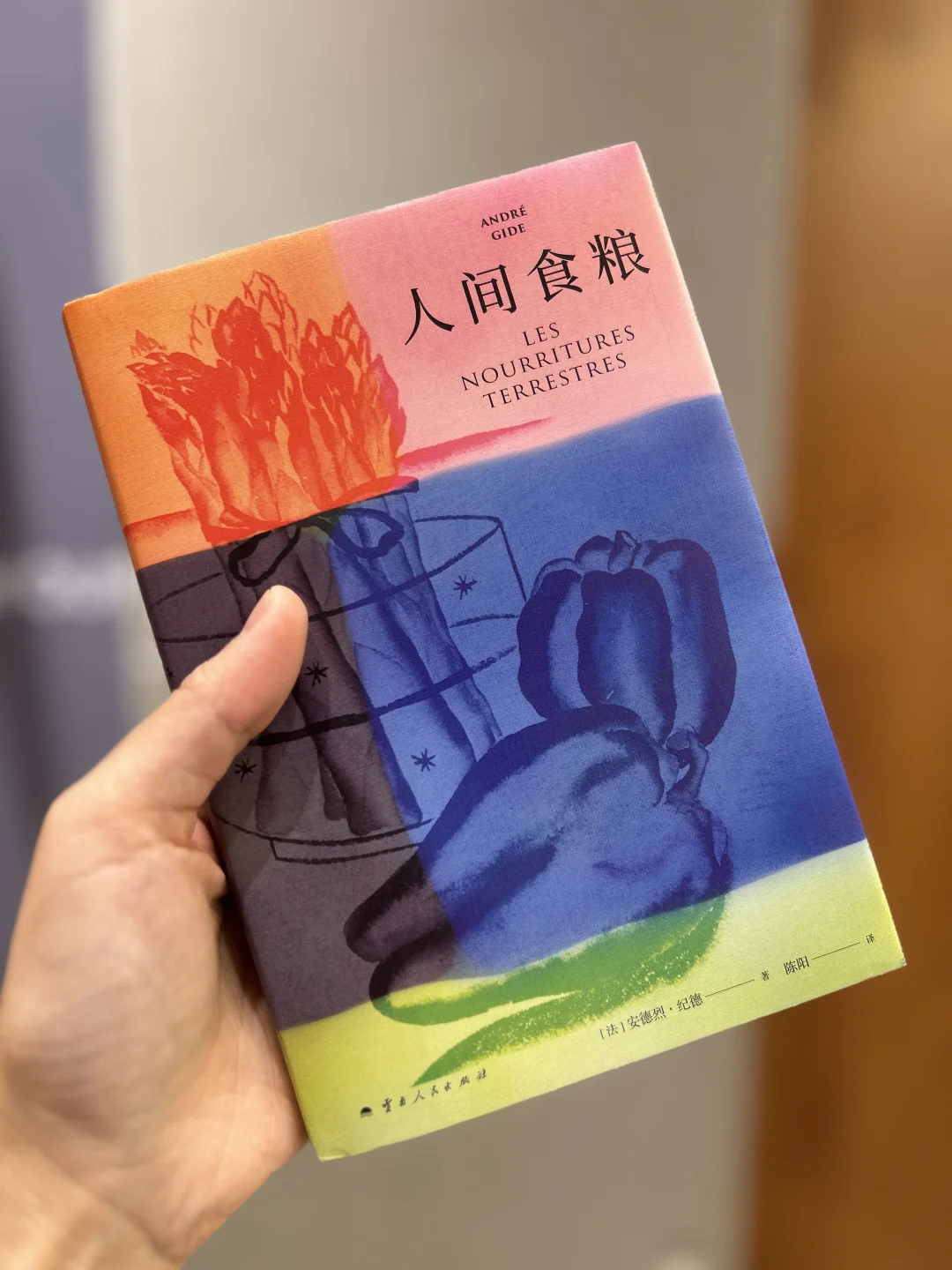

《人间食粮》不是一本需要读完的书,而是一段邀请你随时插队的旅程。

纪德在1897年写下它时,不过二十八岁,却像一位提前抵达终点的老人,回望青春的炽热,把尚未冷却的灰烬递给我们。

全书由一组短章、祷词、笔记、对话组成,没有情节,却处处是情节。

读它,你会不断被提醒:书页之外,阳光正在某片叶子上颤动,空气里潜伏着泥土、树脂、熟透果实的合谋,而你的味蕾、指尖、耳膜,才是真正意义上的“第一读者”。

纪德的语言像一把被海水磨亮的刀,切开日常那层薄皮,让事物展露其本质。

他写无花果“被阳光撑开了缝,像过于饱满的嘴唇”;

写午睡醒来“身体像一间被烈日搬空的屋子”;

写沙漠“用干渴教育旅人,让每一滴水都变成爱情”。

他表达的是:唯有彻底打开知觉,才配得上世界的慷慨。当他说“不要同情,要爱”,其实是在拒绝廉价的感动,呼吁我们把生命当成一次主动的迎向,而非被动的承受。

他写少年在泉边掬水,指缝间漏下的不是水,而是“时间本身”;

写偷尝未熟的葡萄,酸涩里尝到“未来的甜味”。

这些瞬间告诉我们:欲望不是终点,而是路径。它指向的从来不是满足,而是对更大存在的惊觉。因此,书中那句著名的“但愿我的书教你比爱我更重要地去爱一切”,实为点睛:阅读不是皈依纪德,而是借他的眼重新看见,然后带着自己的饥饿上路。

《人间食粮》提供了一种近乎古老的抵抗:把感受力重新养肥。它拒绝被收藏或打卡,只在你的背包里留一张字条——“别带干粮,去让每一片土地喂你”。

如果你愿意在地铁早高峰突然抬头,闻一闻扶手铁杆上残留的昨夜雨味;如果你在深夜便利店买下最后一颗过熟芒果,只为让它在齿间完成一场小小的落日;那么这本书就活在你身上。

纪德早已偷偷把钥匙塞给你:门不在远方,在舌头与指尖的交汇处。

如果读完一本书,能让你的感受力变得更加敏锐,能让你更好地去爱、去感受生活中的美好,能去思考一些你忽略或不曾思考的东西,那么这么书就是你的好书。推荐之。

-