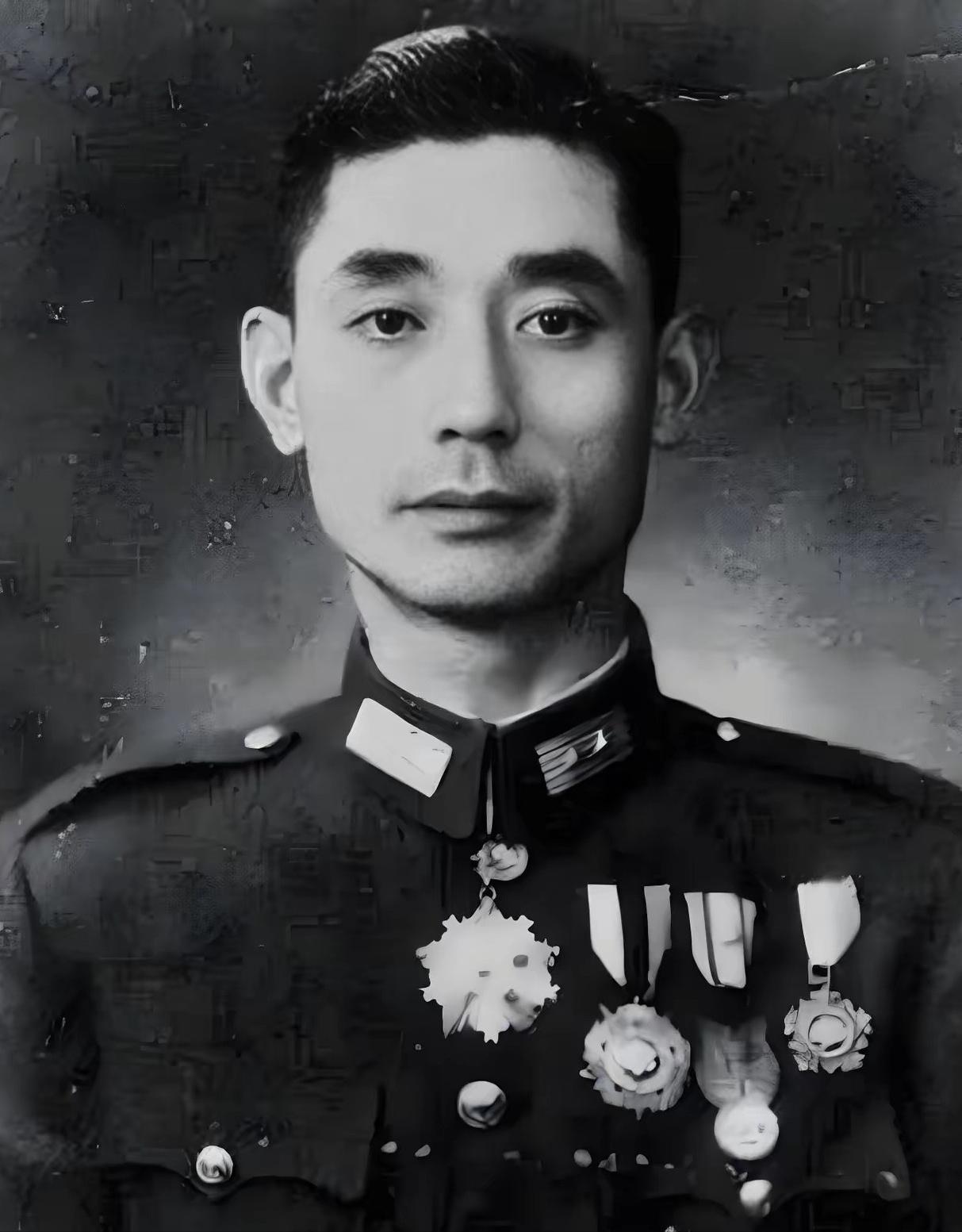

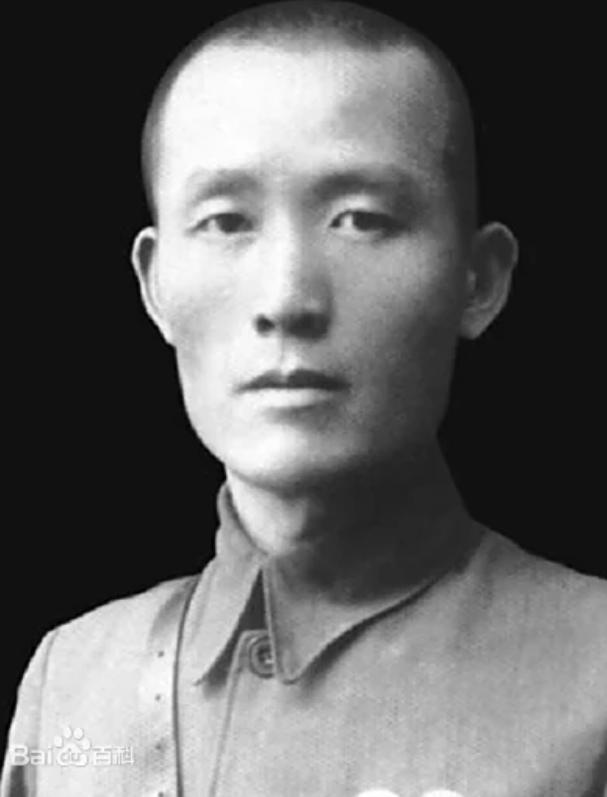

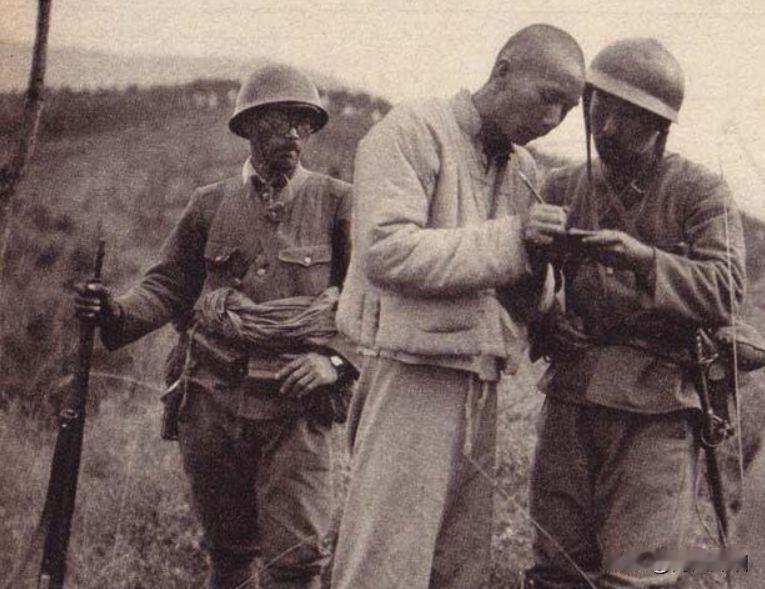

1941年,海匪孙二虎劫持抗日物资,新四军决定出兵围剿,谁知陶勇却说:“别打,拿钱赎回。”听了这话,众人满脸不可置信。 1941年的夏天,苏中指挥部的会议室里气氛压得透不过气,消息传来,新四军辛辛苦苦筹措的抗日物资在海上被孙二虎的队伍拦走了,这个名字在当地不陌生,他手下有三四百号人,几条船横行在长江口一带。 消息一传开,军官们的火气全被点燃了,一个个提议立刻派兵,必须剿了这股匪患,才算为全体将士出气。 就在这时,陶勇忽然开口,说了一句让人瞠目结舌的话:别打,用钱赎回,满屋子人都愣了,自己被人抢了东西,不打回去反倒要掏钱,这算什么道理? 要明白这句话背后的用意,得先看看当时的新四军处境,皖南事变之后,部队元气大伤,重组后扎根苏中,日伪在陆上设防,海上设卡,物资运输难上加难,能有一条通路就如同救命稻草。 部队大多是陆地硬仗的好手,一旦下海就成了外行,反观孙二虎的人马,靠打鱼起家,熟悉水路和海潮,往往能在惊涛骇浪里找到生路。 这支队伍如果敌对,那就是心腹大患;如果能拉拢过来,正好补齐新四军最短的一块板。 会议上吵得不可开交,强硬的一派认为,军威不可受辱,必须血洗匪窝,把东西夺回来,陶勇却冷静地摆开算账,强攻固然能拿回物资,可海匪天生善跑,船快人熟地形,真打起来未必能一锅端。 就算打散了,他们投向日伪,也会给根据地添上更大的麻烦,如果换个思路,先把东西赎回来,等于保存了命脉。 更重要的是,趁机递出橄榄枝,说不定能把这一股人心收过来,打仗打的是枪炮,长远看更打的是人心。 这个盘算不是一时冲动,而是出自多年的战场经验,硬拼未必能赢,适时退让反而能争得主动,陶勇亲自带人登船,拿着赎金去见孙二虎。 面对面的时候,他并没有摆出官威,而是把话挑明,物资要回去,但更重要的是希望这支队伍能掉转枪口,一起对付真正的敌人。 孙二虎出身贫苦,仗着点江湖义气成了海上的一霸,劫掠是生存手段,可对日本人也有几分恨意。 看到新四军司令肯放下身段,他心里那点硬气慢慢松动,物资如数归还,不久之后,他带着人马答应归队,还主动改了名字,从孙二虎变成孙仲明,表示与过去的身份一刀两断。 收编后的结果出乎很多人意料,原本被看作土匪的这群人,换上军装后成了海防团的骨干,海上行船、打仗,他们都是熟手,日军运输船多次在沿海被他们围追堵截,甚至被迫搁浅,战果立竿见影。 全军上下才真正认识到,陶勇当初那句“别打,用钱赎回”不是懦弱,而是胸怀远见,表面上似乎吃了亏,实际上赢得的是一支能在黄海掀起风浪的奇兵。 这件事背后的分量,不止于一船物资,它改变了新四军的格局,补上了海防的短板,也让更多地方武装和民间力量看到了一种可能:哪怕出身不同,只要愿意抗日,就能被接纳。 这种气度让新四军在最艰难的岁月里逐渐壮大,正是这种大局观,让人明白了什么叫真正的统战智慧。 回望这一段历史,当初那句话听起来荒唐,细细想来却充满深意,陶勇看到的不是眼前的得失,而是未来的布局,他懂得,打仗不能只凭勇气,还要靠谋略。 用钱赎回物资是手段,把敌人变成朋友才是目的,今天重温这段故事,能体会到一个指挥员的胆识和胸怀。 真正的强大,不是打掉多少对手,而是能赢得多少同路人,正是这样的眼光,才让新四军在困境中闯出了一条生路。 信源:解放军报——孙仲明:追寻曙光而行的“海上霸主” 人民政协报——新四军苏中海防部队立奇功