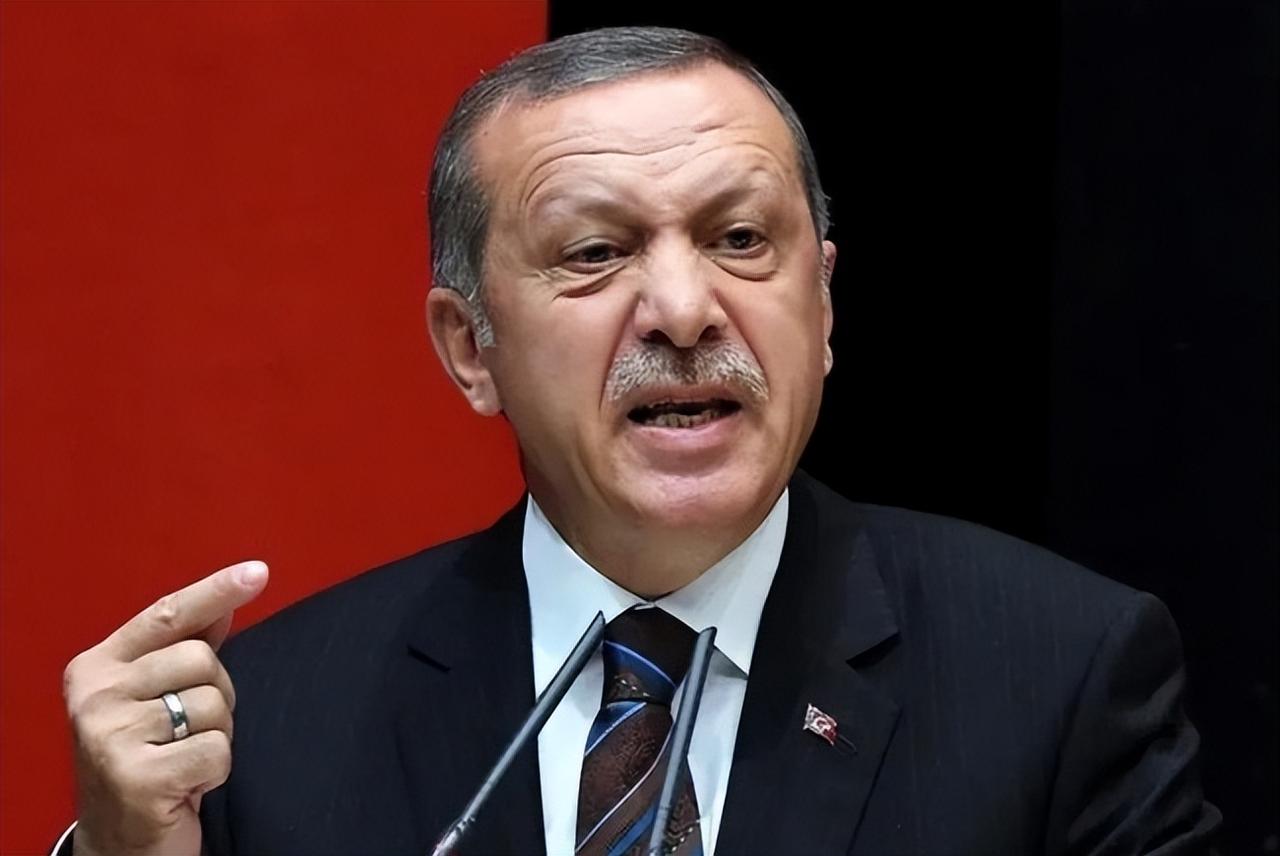

先把底牌摊开:所谓“普泽会”,还没上桌。 俄方的说法很简洁——乌克兰不积极,议程推不动;基辅不接话,美国倒是先拍了桌子:两周内看不到停火进展,就要做“重大决定”。这话一出,和谈的门缝更窄,战场的油门更紧。 真正把局势推上新台阶的,是接连三件事。 核电站成了前线。 库尔斯克核电站凌晨遇袭,无人机被打下,但残骸引燃变压器,3号机组被迫减载一半。再往前,斯摩棱斯克、新沃罗涅日也先后“中招”;扎波罗热方向的无人机,更是三天两头被拦截。到目前,没出现辐射异常,也无人员伤亡——但这不叫“安全”,这叫“走钢丝”。核设施一旦被纳入战术选项,战场就不再只属于军人,整个地区的命运都被绑上去。和谈僵住的同时,核风险频频试探红线,这才是最危险的组合拳。 派兵的口风,比军援更重。 加拿大总理访基辅,承诺9月再送超10亿美元军备,并不排除派地面部队;土耳其也通过外交渠道放话,若和平协议达成,将以“安全保障”为由考虑向乌派军。不要被措辞里的“条件从”迷惑——英法德已鼓噪“自愿联盟”入场,北约成员的政治表态层层叠加,现实效果就是:把“停火监督”包装成“前沿驻扎”。问题在于,莫斯科态度一以贯之:乌境内不接受任何外军,只要有人跨线,停火就从纸上掉下去。于是你会发现,一个悖论正在成形——为了“保障停火”而派兵,恰恰可能让停火永远发生不了。 西方“影子换装”越来越真。 俄方在哈尔科夫方向报告,乌军编组内出现西方雇佣兵,甚至包括英国军官背景的人物,承担指挥与行动策划角色。此前俄外交部多次点名:西方不是“围观群众”,而是“冲突参与方”。乌方、英法德照例不回应,但战场会给出自己的答案——凡被认定为外籍武装、专业骨干的目标,都会被优先打击。于是换俘名单里总见不到他们的身影,因为要么不承认,要么根本回不来。 把三件事合起来看,是三根导火索:核风险把战争从“可控冲突”推向“不可逆事件”,派兵冲动把“政治托词”变成“军事现实”,外籍力量把“代理战争”撕开成“直接参与”。它们共同锁死了谈判空间,也把战场从“比意志”转成“比胆量”。 在这张不断加码的棋盘上,还有三件必须看清的事: ——时间对谁有利? 当外援节奏和内部承压此消彼长,任何一方都想通过“突刺”逼谈。核电站袭扰、能源节点破坏、跨境小股渗透,本质都是“提高对方谈判成本”。但时间从不免费——当“风险利率”超过政治回报,原本的支持者会先冷下来。 ——谁在为派兵埋单? 把“自愿联盟”写进新闻不难,把部队落地很难。每一支部队,都意味着预算、法律授权、伤亡处置与国内舆论。热情容易上头,清醒总在投票日。别忘了,俄方的“不可接受”是真实的,不是外交辞令。 ——红线到底在哪? 核设施、跨境攻防、外军驻扎,是三条最硬的红线。任何一条被真正踩穿,冲突的层级就会升级一档。所谓“两周内见成效”的通牒,在这些变量面前,分量轻得多。 结尾不做鸡汤,只给冷建议: 对所有还在加码的人——先把目标从“赢得漂亮”改成“避免失控”;对每一个考虑“派兵”的政府——先把法律条款、撤出条件和伤亡处理写清楚,再做姿态;对所有盯着核设施做战术文章的参谋——请记住,核不是弹药,是命运。 “普泽会”什么时候能成?等三根导火索熄下去,再谈窗口。现在,一切关于“快刀斩乱麻”的设想,都是在火药桶旁抡刀。战争比的不是嗓门,而是把火苗掐灭的能力。谁先停手,谁才可能把局面往回拽。 参考资料: 俄国防部:俄军打击乌克兰军事设施以回应乌大规模无人机袭击-上观新闻