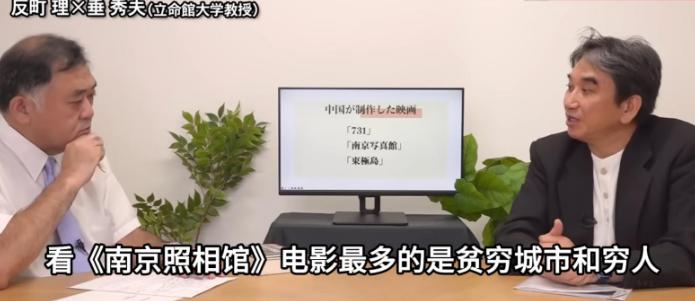

[月亮]不演了!日本前驻华大使电视台发言:看《照相馆》的都是中国穷人,有钱人不看,因为他们有正确的历史观,“愚民政策”骗不到他们,而且这部电影根本是虚构的,不是真实历史。日本电视台更带头嘲讽:中国有钱人家带孩子去日本旅游,穷人家带孩子看抗日电影,垂秀夫这番话,称得上一句无耻 信源:观察者网——《南京照相馆》上映后,日本网民竟称:假的,碰瓷广岛,是反日宣传 日本前驻华大使垂秀夫,一位履历光鲜的“中国通”,近期因一部中国电影成为了舆论焦点。他曾是日本外务省“中国学派”的成员,能说一口流利的汉语,更在中国南京大学有过两年的留学经历。然而,正是这样一位看似了解中国的人物,在卸任后围绕反法西斯电影《南京照相馆》发表了一系列言论,这些言论在数据、历史与战略认知上,都显得如此片面与短视。 垂秀夫在日本媒体的访谈中,面带微笑地断言,观看《南京照相馆》的主要是“穷人”,并且大多来自“贫穷落后的城市”。他认为这些观众的认知水平较低,因此这部电影本质上是一种“愚民政策”下的“愚民电影”,受过高等教育的人根本不会相信其中的内容。 为了让这个充满偏见的社会学假设听起来更可信,他甚至给出了一组看似精确的数据。他声称,中国一线城市的票房贡献率仅有11%,而四线及以下城市的票房占比则高达40%。这个说法试图描绘出一幅发达地区居民对影片不屑一顾,而落后地区民众被轻易煽动的图景。 但公开的、可查证的票房数据却给出了完全相反的事实。数据显示,为这部电影贡献票房的主力军,恰恰是中国经济最活跃、教育水平最高的地区。票房排名前五的省份均为中国最发达的区域,仅上海、北京、广州、深圳这四个一线城市,其合计票房占比就已接近40%,与他宣称的数字形成了惊人的倒挂。 与此同时,他口中占主体的四线城市,实际的票房贡献率仅为17.7%。这种在基础数据上的公然错位,使其整个论证的基础瞬间崩塌。这种先有结论,再编造证据来强行支撑的逻辑,让他的“中国问题专家”标签,显得格外讽刺。 如果说数据上的谬误暴露了其论证方法的粗糙,那么他对历史细节的否定,则指向了更深层的动机。垂秀夫以影片中一个令人心碎的场景为例,即日军因嫌婴儿吵闹而将其活活摔死。他对此坚决否认,声称这种事情“根本不可能发生”,完全超出了他的认知范围。 他试图用个人被选择性塑造过的认知,去否定一部取材于1937年南京大屠杀真实影像罪证的电影。这种轻率的否定,恰恰从反面印证了那段历史的残酷程度。它也暴露了一种危险的倾向,即从否认具体的、微观的暴行开始,逐步侵蚀整个历史叙事的根基。 他还试图将日本自1931年起就已开始的侵华历史,模糊处理为一种所谓“中国人的历史观”,似乎这只是众多历史叙事中可供选择的一种。他还公开否认日本在第二次世界大战中的法西斯身份。从否认一个具体情节,到重构整段侵略历史,一套系统性的“洗白”逻辑清晰可见。 垂秀夫曾在南京大学留学的背景,本应是让他深刻理解中国、直面历史的窗口,如今却似乎只为他扭曲历史的言论提供了一层“了解中国”的伪装。他的言论并非仅仅是孤立的文化批评,它与其地缘政治的战略构想紧密相连。他曾在日本媒体上公开宣扬一种“卧薪尝胆”的策略,主张日本应当保持耐心,静静等待中国国力出现波动时,再“伺机而动”。这种观点反映了一种传统的、以硬实力为核心的静态思维。 然而,他严重低估了历史记忆作为一种文化力量,在当下所能产生的巨大冲击力。《南京照相馆》的成功本身,就是对他战略误判的最直接回应。这部电影在暑期档成为黑马,短短两周内票房就突破19亿元人民币,最终总票房预测超过30亿元。它创造了69项中国影史纪录,吸引了高达7600万人次观众走进影院。 这串冰冷的数字背后,是一次全民级别的历史教育,是一次民族集体记忆的有力唤醒。这本身就是一种文化实力与民族凝聚力的鲜活证明。更重要的是,这部电影并未局限于中国国内,它的国际发行正在全球范围内扩大对那段历史的认知,这直接冲击了日本试图在国际舞台上淡化其战争罪责的长期努力。 有网友说她去过日本,也让孩子看了这部电影,这个日本人的看法前后不搭跟人格分裂一样, 她身边有不少放弃绿卡的人,还说这个日本人曾说过:中国人再有钱,只有在中国的土地上才叫人!真是让人唾弃! 这场由一位前外交官引发的风波,最终呈现了一个关于数据、记忆与叙事的当代样本。它清晰地表明,任何无视事实、扭曲历史的所谓“专家”论调,在铁证面前都不堪一击。与此同时也深刻地反驳了所谓“仇恨教育”的指责,因为铭记历史的本质,是为了捍卫真相与汲取教训,而非延续仇恨。真正的愚昧,或许正是放弃独立思考,去轻信那些早已在事实面前失焦的论述。