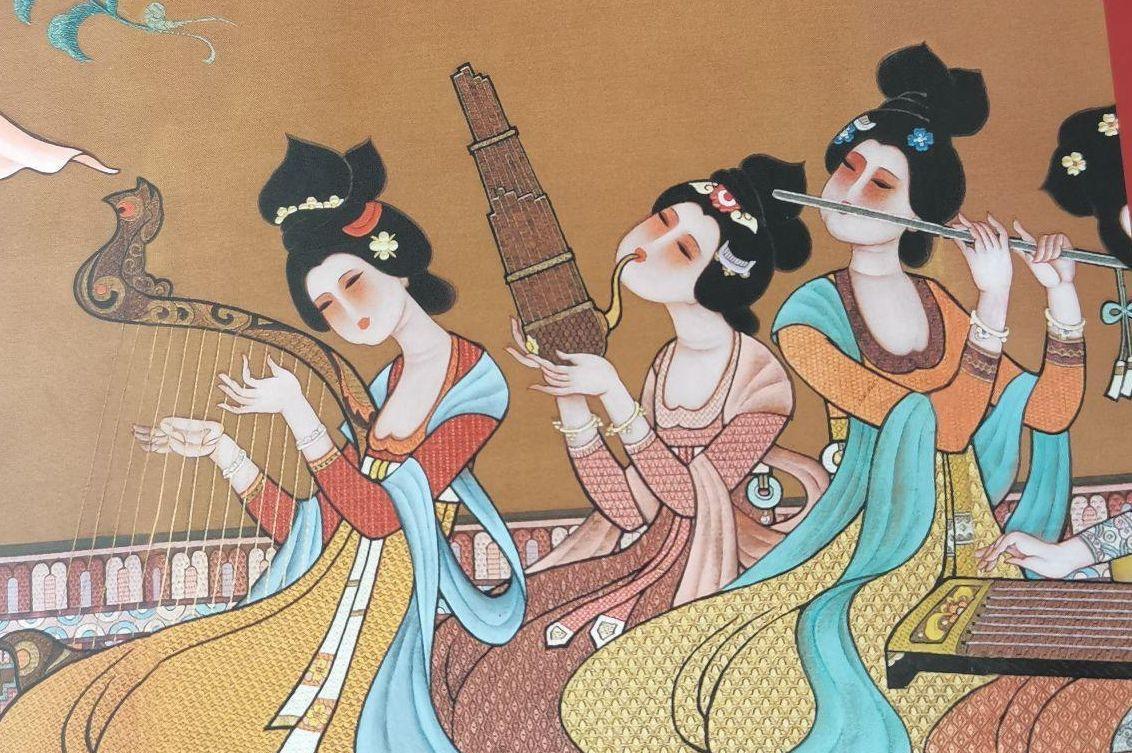

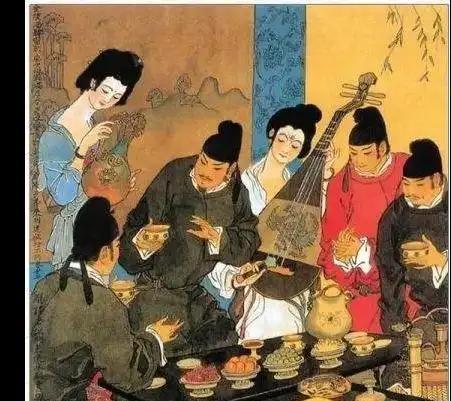

从骨笛到羌笛:古人都玩什么乐器? 说起古人玩乐器这事,其实比许多人想象得还要早,远古人就已经有了自己的音乐娱乐。 他们在大自然里捕猎、放牧、劳作,听着水流、鸟鸣,久而久之,模仿着这些声音,顺手把身边捡到的骨头、石块变成了能发声的工具,这就是最早的乐器。 比如九千年前的骨笛,就是用鸟的翅膀骨头做成的,不仅能吹出简单的声音,专家一试,发现居然能奏出我们熟悉的“1234567”。那时候没有文字,没有谱子,但人们却已经能用骨笛哼唱起自己的旋律。 再往后,陶土乐器埙也出场了,大家用陶土捏成椭圆小球,吹口一开,几个孔一钻,立马就能吹出厚重的响声。 埙的音色很特别,带着大地的厚实感,古人很看重它,用它在重要的场合里表达从容和内敛。 其实无论是骨笛还是埙,都证明了音乐不是今天的产物,而是无数普通人生活里不可或缺的一部分。 进入铜器时代,乐器有了更大的变化,这时的音乐和国家、权力绑在了一起。 到了周朝,宫廷把音乐玩出了新高度,甚至用专门的青铜钟、石磬把“规矩”都敲进了每一个音符里,编钟一敲,场面绝对震撼,钟声和磬声一配合,能把一个国家的仪式感和社会地位都表现出来。 像被考古发掘出来的那一套编钟,声音覆盖面广,技术水平可以说吊打同时代世界上的其他文明,音乐成了国家象征,是祭祀、宴请、教化的必备。 普通贵族们自然也没闲着,各种吹拉弹打的乐器也应运而生,比如竽,体积大、音色厚重,要一群人合奏才能有气势,虽然名气没编钟那么大,但它在乐队里的地位也是不能少的。 它们只不过,后来慢慢退出了乐坛,倒是同宗小弟“笙”变得越来越受欢迎,直到今天还活跃在各种表演里。 到了文人阶层手里,乐器又变得私密细腻,古琴成了他们的挚爱,这可不是一般的乐器,它讲究心境、追求内心的平静。 抚琴弹指间,不止是音乐,而是修身养性、寄托诗情的方式。 琴声低回婉转,听来像是在和自己交流,再加上伯牙和钟子期的“知音”故事,古琴从宫廷搬进了四书五经旁边,成了文人的精神归宿。 一边是书本一边是琴,安安静静地抒发情感、表达志向,这在古代流传得特别广。 等丝绸之路通了,更多新鲜东西被带了进来,外来的琵琶、阮这些弹拨乐器走红,很快被中国的匠人和音乐家“本地化”,外形、演奏方法都被改良得越来越贴合本土审美。 琵琶特别受欢迎,无论宫廷还是民间都能见到,弹奏技艺丰富,表现力强。 还有边疆士兵最喜欢的羌笛,声音里带着辽阔和乡愁,唐诗里经常描写这种乐器,笛声一响,边塞的孤独和思乡情都在其中。 随着历史推进,宫廷和士人的雅乐不断流入市井生活,勾栏瓦舍、茶楼酒肆里,变得更市民化。 各种乐器和戏曲结合在一起,成了老百姓日常生活的快乐源泉,一首曲子、一支小调,或许就能让一天的劳累烟消云散。 音乐就是这样,从骨笛、埙发展到羌笛、琵琶、古琴,成为中国人千百年来生活里最真实的陪伴。