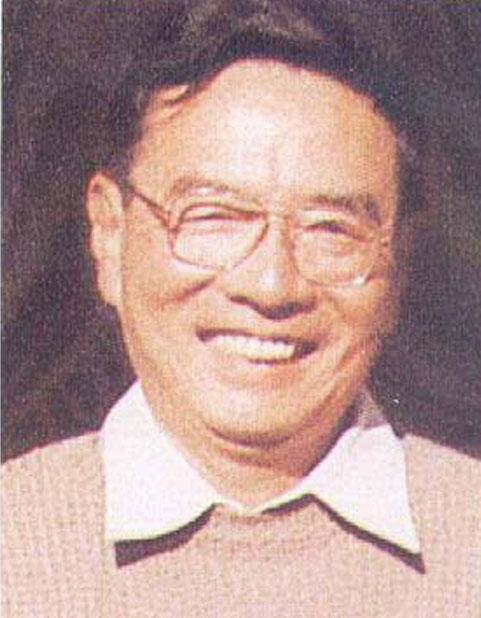

1993年,中科院院士陈彪在南京开会路上突然失踪,临行前,他曾叮嘱妻子说:“外头很冷,你就别出门了。”可谁知,这一句话成了夫妻二人的临别遗言,因为从那刻起,陈彪便好似人间蒸发一样,没人再见到过他,这是怎么回事? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1993年11月的清晨,南京的空气里带着寒意,70岁的陈彪院士从宿舍里推着自行车出门,身上裹着一件灰色的棉袄,走前,他对妻子说了一句平常不过的话:外头很冷,你就别出门了。 这句叮嘱,在当时听来寻常温暖,却成了他们夫妻间最后的告别,谁也没想到,从这一刻起,这位中国太阳物理学的奠基者再也没有出现在人们的视野里。 陈彪的名字,在天文学界有着特殊的分量,他出生于1923年的北京,祖籍福建福州,是典型的书香门第,父亲曾留学美国,担任过福建省建设厅厅长,家里几个孩子几乎都成了国家的栋梁。 陈彪从小聪慧,求学的道路几经辗转,先后在西南联大、重庆交通大学、成都金陵大学学习,最后在物理学领域站稳脚跟。 毕业后他留校任教,后来进入中央研究院天文研究所,从那时起,他便把研究方向定在太阳物理上,而这在当时的中国几乎是一片空白。 新中国成立后,国家开始支持科学研究,1950年代,陈彪主持提出太阳物理研究项目,推动了色球望远镜的引进与建设。 那时国内设备落后,他和学生们甚至修复了一台日本人遗留下来的旧望远镜,把它改造成可以使用的太阳成像系统。 这套装置后来成为国内太阳物理研究的基石,他不仅在科研上有建树,还特别注重培养年轻学者,很多后来在天文学界崭露头角的人,都是在他手下成长起来的。 1980年代,陈彪已经是国内太阳物理的代表人物,他当选为中科院院士,频繁出席国际会议,把中国的研究成果带到世界舞台。 在昆明,他主持召开国际太阳物理研讨会,让国外学者第一次感受到中国学者的实力。 对于学生们,他严谨又亲和,经常强调数据的精准,哪怕是望远镜刻度盘的半格误差,也可能让研究结果偏离千里,他是学界公认的领军人物,也是学生心中值得信赖的老师。 就是这样一位有着严谨习惯的人,却在南京的一次短途出行中消失了,那天,他要去南京大学参加首届天体物理力学讨论会,从中科院宿舍到会场只有三公里,骑自行车最多十五分钟。 他早早就出门了,还随身带着会议资料,路上有卖煎饼的小贩记得见过他,灰棉袄,推着车,问过南大哪个门最近,可就在进入一条通向紫金山后山的小巷后,整个人连同自行车一起不见踪影。 上午九点会议开始,主席位空着,十分钟后,秘书打电话到他家,才知道他七点就已经出门,同事们立刻组织寻找,警方也很快介入。 南京市内的大街小巷、公园湖泊,甚至周边乡村都进行了排查,连玄武湖都派了潜水员下去打捞,却始终没有找到任何痕迹。 报纸上刊登了寻人启事,家人多年坚持寻找,社会各界也不断提供各种消息,但始终没有确凿的线索。 因为毫无头绪,人们开始提出各种猜测,有人认为可能是交通事故,但警方没有找到车辆残骸或血迹。 有人怀疑是绑架,却没有任何赎金要求,也有人提出和当时国际局势有关,甚至有境外势力介入的说法,但没有证据支撑。 还有人推测他被保护或自愿隐退,可这与他一贯的性格格格不入,各种可能性被提起又被否定,最终都停留在猜测层面。 这场突然的失踪,让中国天文学界受到巨大打击,陈彪当时正在推动成立华东天体物理研究中心,他的离开让许多计划停滞。 紫金山天文台的研究仍在继续,但失去了最有经验的领头人,进展缓慢,学生们在努力继承他的研究方向,可心里都清楚,那个始终强调精确与责任感的老师再也不会回来了。 对家人来说,这更是一种长久的煎熬,妻子郝文英多年奔走,几乎跑遍各个部门,每年清明节,她都会来到天文台,看着太阳望远镜的屏幕,轻声告诉丈夫,他牵挂的事业有人在延续。 天文台的官方网站上,至今保留着陈彪的介绍,照片中他穿着白衬衫,笑容温和,生卒年只写着1923年,像是在等着一个未完成的结局,旁边那行文字:“他大步走向太阳”,成了人们对他的最好纪念。 三十多年过去,这起悬案仍然没有答案,对于南京这座城市来说,这是永远无法解开的疑团,对于中国科学界来说,这是一位重要人物留下的缺席。 他的一生都在追逐太阳,推动中国在天文学领域追赶世界,失踪的谜团没有阻挡他的名字被记住,他的贡献和精神依然激励着一代代学者。 那句平常的叮嘱,成了历史留下的回声,人们记住的不仅是那场消失,更是他曾经为科学留下的光芒。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:抖音百科——陈彪