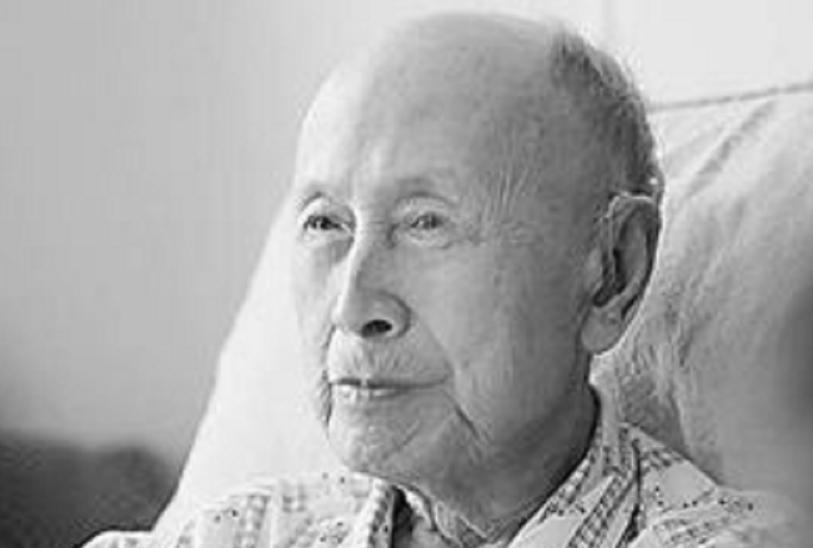

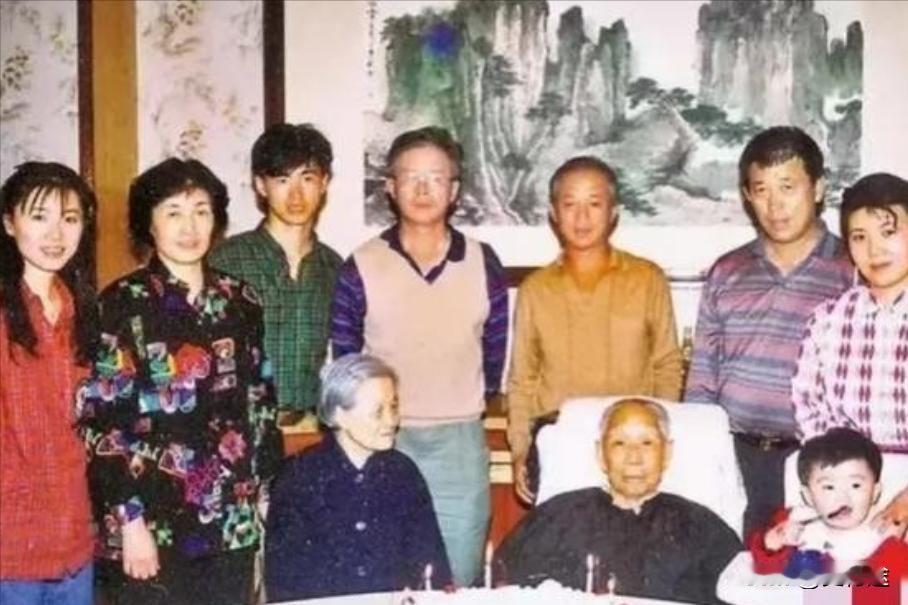

50年代,美国为“两弹一星”殉职的郭永怀,留下的一张全家福,旁边穿着旗袍的是他的妻子李佩,而他怀里抱着的是女儿郭芹,此时的郭永怀在美国康奈尔大学任教,月薪数千美元,被美国人称为“一个人至少能抵得上十个师”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在康奈尔大学的草坪上,有一张泛黄的全家福,照片里的男人身材瘦高,神情沉静,怀里抱着年幼的女儿,身旁的妻子穿着一袭旗袍,笑容温婉。 那一年,他在美国的学术圈已经是响当当的人物,过着许多人梦寐以求的日子,可谁能想到,这样一张看似寻常的家庭合影,却成了中国科技史上一段壮烈往事的见证。 郭永怀1909年出生在山东农村,从小家境清贫,却始终勤奋好学,他一路从青岛、南开、北大读到研究生,之后凭借出色的成绩远赴海外求学。 在加州理工,他师从大名鼎鼎的冯·卡门,专攻空气动力学,1946年,他受聘到康奈尔大学任教,很快升任教授,成为该校首位华人终身教授。 他研究跨声速流动和奇异摄动理论,奠定了在国际学界的声望,美国军方甚至评价,他的价值抵得上一支军队,钱学森称他“至少顶十个师”。 彼时的郭永怀收入丰厚,每月几千美元,在美国属于高收入群体,别墅、汽车、优渥的学术环境,应有尽有,对于一个来自中国农村的孩子来说,这无疑是顶峰。 可就在这安逸的生活背后,他心里常常翻涌着另一种声音,新中国成立后百废待兴,国家急需科学家投入建设,想到这一点,他内心的宁静被不断打破。 五十年代初,朝鲜战争爆发,美国政府对华裔科学家产生怀疑,联邦调查局曾向他寄表格,要求他表明是否愿意在战时效忠美国,他的回答干脆而坚定:不行。 从那之后,他被列入黑名单,研究受到限制,身边的同事也开始与他保持距离,这份冷遇让他更清楚地意识到,无论自己在美国有多高地位,也终究是个外来者。 他在康奈尔的日子并非没有纠结,家里有温馨的小家庭,女儿刚刚学会跑跳,妻子也在学校任教,可是他和妻子都清楚,科学家的价值,不只是体现在个人的成就和舒适的生活上。 1956年国庆前夕,他带着妻女登上归国的船只,在此之前,他做了一件让所有朋友都震惊的事:把积累多年的科研手稿付之一炬。 那些论文和资料足以让他在学界继续辉煌,可美国法律规定,未发表的研究不能带出境,他宁愿烧掉,也不想给美国当局留下借口,面对妻子心疼的目光,他说,知识都在脑子里,他们拿不走。 回国之后,迎接他的并不是熟悉的书桌和舒适的实验室,而是简陋的宿舍和紧张的科研任务,他把变卖家产换来的积蓄悉数捐给中科院力学所,妻子李佩辞去学术工作,专心支持他的选择。 他参与组建中国科学技术大学,收下第一批研究生,毫无保留地把所学传授给年轻人,随后,他进入绝密的科研团队,直接参与原子弹和氢弹的设计工作。 青海的基地条件极其艰苦,冬天常常零下三十度,科研人员只能在简易帐篷里画设计图,郭永怀和同事们用身体压住被风吹起的资料,汗水在防护服里结冰,揭下来时皮肤被粘掉一层。 他从不抱怨,只在家书里轻描淡写地告诉女儿,戈壁的星空很美,1964年十月,中国第一颗原子弹在罗布泊试爆成功,那一刻,他激动得眼含热泪。 四年后,他投入氢弹试验研究,1968年12月,他发现关键数据需要尽快带回北京核对,尽管天气恶劣,还是坚持连夜乘飞机出发,飞机即将抵达北京时,不幸坠毁。 救援人员在残骸中发现两具紧紧抱在一起的遗体,他们的胸口之间夹着一个公文包,公文包边缘已经烧焦,里面的文件却大多完好无损。 这些文件为二十二天后中国第一颗热核导弹试爆提供了关键支撑,郭永怀成为“两弹一星”功勋中唯一的烈士。 他牺牲后,妻子李佩独自支撑起家庭,忍受着长期的孤独和审查,晚年,她把对丈夫的思念转化为教育事业,在中关村设立讲坛,捐资设立奖学金,希望更多年轻人继承这种精神。 2017年,她百岁辞世,与丈夫和早逝的女儿合葬在松柏之间,夜空中,有两颗以他们名字命名的小行星,默默守望,仿佛延续着他们未竟的陪伴。 那张全家福依旧安静地留存下来,照片里的笑容看似寻常,却承载着艰难的抉择与深沉的牺牲,郭永怀用行动告诉后人,科学的意义不仅是探索真理,更是为了让祖国挺直腰杆。 他放弃个人的辉煌,把生命献给时代,把最后的力气留给国家,今天的人们或许难以想象当年的境况,但这份家国情怀和责任担当,依然值得铭记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——两弹元勋郭永怀逝世50年:飞机失事用身体护住绝密数据文件