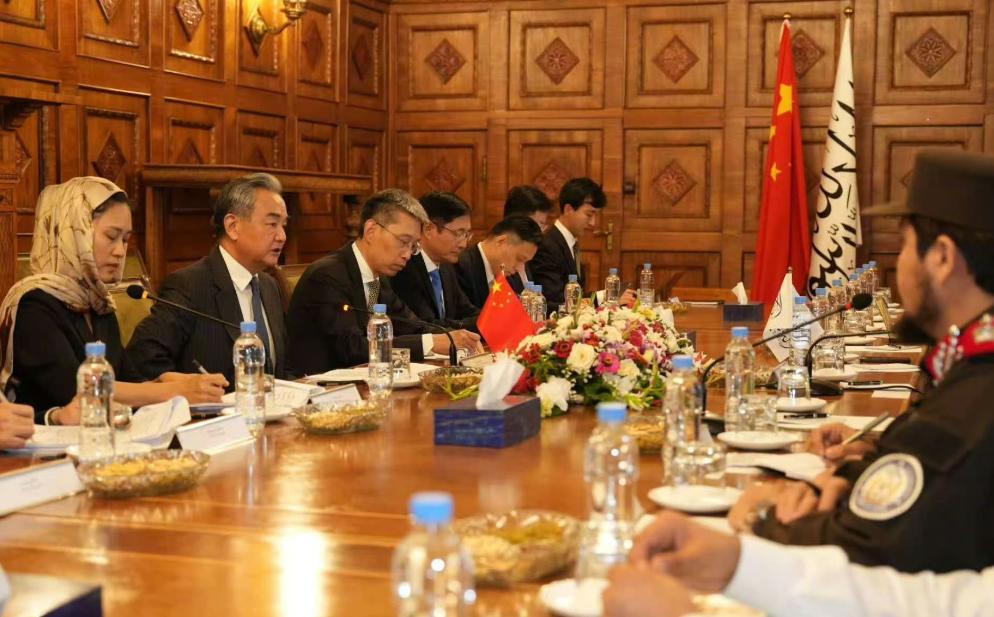

行程在空中拐了个弯。 本来是伊斯兰堡的双边外长战略对话,王毅落地却改成了喀布尔的三边外长会。公告还在路上,飞机已经换了航向。能做到这种“即改即行”,要么准备极充足,要么信任度极高,多半是二者都齐了。 把地点放在喀布尔,是个信号弹。自2021年阿富汗权力更迭后,高级别多边会晤很少进城门,这一次直接把第六次中阿巴外长对话搬进来,等于告诉各方:与喀布尔的沟通不再停留在“远程开会”,而是进入“面对面、清单化、可交付”的阶段。 三方机制不是临时起意,它2017年在北京起步,2022年在屯溪重启,2023年继续把政治—发展—安全三条线捆成一股绳,如今在喀布尔补上最关键的一环:场域回归。 时间点更耐人寻味。前脚在新德里连轴转——边界特别代表第24次会晤、恢复直航、边贸“解冻”、多边场合互相配合;后脚立刻飞喀布尔拉上伊斯兰堡。顺序像是一句完整的话:先稳住最大的邻居,再坐下把最敏感的三角架搭稳。 对德里的含义很直接——阿富汗问题不会被任何单一叙事垄断;对伊斯兰堡的含义也很清楚——传统友谊不打折,但合作要对表地区稳定的新阈值;对喀布尔则是明牌——愿意接触、愿意推动“逐步正常化”,但安全是先决条件。 这次会的关键词也不复杂:睦邻互信、互利共赢、安全不可分割。前两个是方法,最后一个是底线。“不可分割”翻译成白话:你那里起火,我这里不会独善其身;谁想把地缘博弈、代理人冲突往这片土地上倾倒,三方都不会配合。 安全和发展捆绑推进,意味着“只谈项目不谈风控”的好日子结束了;同样,“只谈安全不见投资”的空话,也讲不动了。 把阿富汗接入区域合作的电路板,是三方会长期在做的事。中巴经济走廊的路基、电力和通关经验,给喀布尔提供了现成的“接口标准”;阿富汗的地理通达性和资源禀赋,则是它能拿出的筹码。三方如果能在通关便利、口岸扩容、跨境电力与光缆、边境经贸点复运这类“低垂果实”上先跑起来,安全合作的信任就会更容易兑现。 等到“点—线—网”基本打通,再谈更大体量的产业与投资,效率会高得多。 外界最关心的还是那句老话:这是不是“承认”的铺垫?答案不必求快。真正重要的是行为上的相互保证——不允许任何组织或个人借阿富汗土地损害邻国安全;三方联动反恐情报、边境协同与执法配合常态化;重大项目与安全评估挂钩。 把这些做透,比任何措辞更有含金量。国际承认是终点站,安全与治理是上车的车票。 至于行程临调,有人解读为“战术灵活”,其实是战略清醒。南亚这盘棋,单边对话很容易被外部叙事带节奏,三边框架把节奏握回到区域手里:遇事先在周边把话说透,把预期摆平,再去多边场合争取更大的空间。对今天这种大国博弈越搅越浑的世界,这是更稳的做法。 别指望一场会就能“翻篇”。能期待的是三件小事:一,更多可量化的边贸与互联互通指标,月度能看、季度能评;二,更密的跨境安全联络与处置机制,按图索骥、闭环响应;三,把“合作安全、共同安全”的口号拆成办得成的小工程、小试点,先把信任建在钢筋水泥、千瓦时和报关单上。 王毅这趟南亚行,前有德里、后有喀布尔,中间还有伊斯兰堡,串起来是一条很清楚的逻辑链:把地缘摩擦降温,把发展路径拉直,把安全阈值抬高。 外界看热闹盯的是“去了哪儿、见了谁”,真正决定成色的,是“改了什么、落了什么”。南亚想稳,不是靠话锋硬,而是靠清单厚。把清单越写越长,把底线越压越实,其它的,自然会跟上。 参考资料:《 中阿巴三方外长对话在阿富汗举行,专家:“此次会议既是延续,也是新的起点”-环球网 》