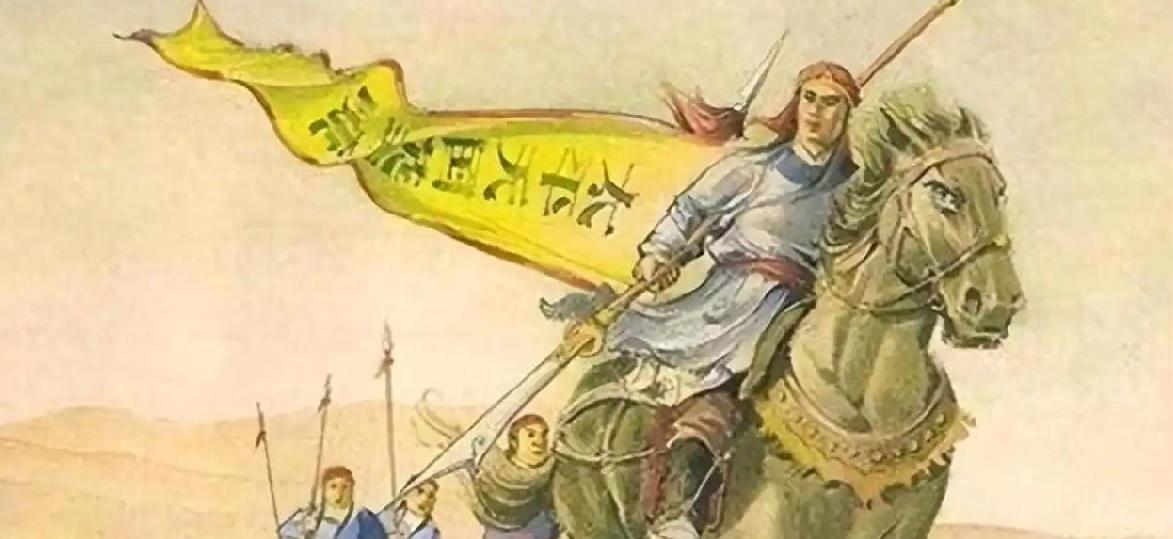

美国为什么没能力再载人登月了?这种例子在中国历史上有很多,比如明朝大航海下西洋,郑和船队浩浩荡荡开赴亚非,但是后来国策转变、国力下滑,失去了项目,技术也难以维持,明朝后期再也造不出那些宝船了,清朝也一样造不出来了。 美国当年登月主要是冷战背景下跟苏联较劲,阿波罗计划从1961年启动,到1972年阿波罗17号结束,一共花了250多亿美元,那时候的钱可值钱了。项目成功了,宇航员带回了月岩样本,证明了人类能征服月球。但冷战压力一减轻,尼克松政府就开始砍预算,NASA的资金从占GDP的4%降到不到1%。老百姓也开始嘀咕,这钱扔太空干嘛,不如修路建学校。结果,土星五号火箭的生产线停了,工程师散了,技术资料搁置一旁。现在想重启Artemis计划,又得从头砸钱建体系,可技术传承断了,火箭发动机得重新设计测试。苏联那边也类似,他们的N1火箭失败四次后,登月梦就碎了。话说回来,美国不是没能力,而是没动力,优先级变了,经济压力大,项目就搁浅了。这些大型工程靠的不是单打独斗,而是国家整体实力和持续投入,一旦资源断档,啥都白搭。 明朝郑和下西洋是另一个典型例子,明成祖朱棣上台后,为宣扬国威、开拓贸易,还想找建文帝余党,就在1403年下令建船队。龙江船厂热火朝天,造出宝船,长达44丈,能载上千人,船队总共200多艘,带了两万七千多人。郑和从1405年开始七次出海,第一趟到占城、爪哇,抓了海盗陈祖义,第三趟在锡兰打败国王阿拉克什瓦拉,第四五六次深入阿拉伯和东非,带回香料、宝石、长颈鹿啥的。贸易上,明朝输出丝绸瓷器,换来海外贡品,建立外交网络,促进文化交流。但这项目烧钱烧得厉害,征调数万工匠,木材从全国运,民众税赋重,朝廷内部有人批评劳民伤财。朱棣在位时咬牙坚持,可他一死,仁宗继位,北方蒙古威胁大,财政吃紧,1424年就下禁海令,停建远洋船。船队闲置腐烂,工匠失业,造船技艺没人传。明中后期内乱多,国力下滑,更没心思搞这个。清朝接手后,海禁继续,船厂只造小船,大型海洋技术彻底断档。说白了,国家战略一转弯,项目就凉凉,技术生态跟不上。 苏联航天曾经牛气冲天,从1957年第一颗人造卫星斯普特尼克,到第一个空间站礼炮号,再到无人登月探测器,他们领跑太空竞赛。“月球”系列探测器发射了24个,威风凛凛。但载人登月计划栽在N1火箭上,这火箭一级就有30台发动机,设计太复杂,管道脆弱,推进剂容易泄漏。1969年第一次发射,升空没多久就爆炸,碎片飞得到处是。后面三次也失败,原因包括发动机故障、控制系统失灵。苏联国力只有美国一半,资金短缺,内部设计局还内斗,科罗廖夫死后领导混乱。结果,1974年N1项目取消,登月梦破灭。苏联解体后,经济崩盘,航天资金链断,技术团队散了。俄罗斯到现在,2023年月球25号还撞月球表面失败。他们的海军也一样,当年红海军舰队强大,现在航母生锈,船厂造不出万吨级大船。技术传承没了,人才流失,国家实力下滑,这些项目就成历史包袱。想想看,大型工程需要长期规划,一旦政策不连续,啥都玩不转。 这些例子都有共同点,大型国家项目往往是战略产物,有明确目标驱动,像美国登月为冷战争霸,明朝航海宣扬国威,苏联太空探索争超级大国地位。目标达成或优先级变,项目容易被扔一边。明朝忙北方边患,美国冷战后转向国内,苏联内忧外患。资金是硬道理,阿波罗后期美国人质疑值不值,明朝航海被批劳民伤财,苏联GNP只有美国一半,投不起。技术看似连续,但高精尖东西依赖特定人才和工业链,项目停,工程师没饭碗,供应链散,传承就断了。美国登月工业基础没了,明朝宝船工艺失传,苏联航天团队解散。外部环境变化也关键,苏联解体经济一落千丈,明朝后期内乱频发,国家没实力,项目再牛也只能短命。现在中国搞嫦娥探月、空间站,美国推Artemis,这些看着热闹,但要持续,得平衡政策、资金、公众支持。热情一时不行,得有长期投入,建好技术体系,别让成果成绝唱。