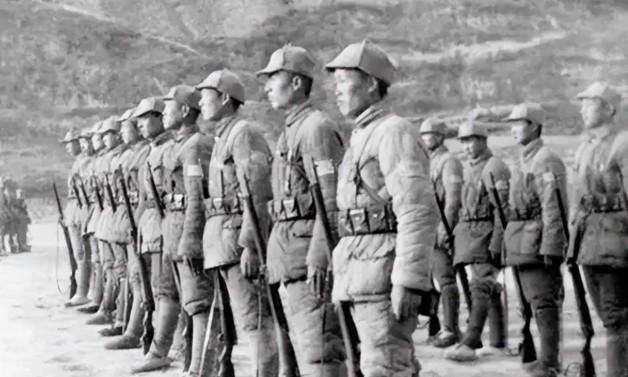

抗战中,新四军夜袭日军据点,一战士摸进去,正准备动手,却不小心碰破水缸,响声惊动日军,顿时枪声大作,日军被打急了,放火阻止,不料风向一转,火反而烧向日军。 1939年除夕夜,一声水缸破碎的脆响打破了延陵镇的宁静。这个意外差点暴露了新四军的夜袭计划,但接下来发生的事情证明,有时候老天也会帮助正义的一方。 1939年2月18日晚,正值农历除夕,张铚秀率一营冒着风雪夜袭延陵镇日伪据点,毙伤日伪军90余人,威震江南。这场战斗的起因要追溯到当时苏南地区的抗日形势。 自从新四军第一支队进入茅山地区以来,连续取得了韦岗、新丰、句容等一系列胜利,这让日军感到了巨大威胁。为了遏制新四军根据地的发展,日军从各地调集重兵,准备对茅山地区进行大规模”扫荡”。面对敌人的重兵压境,新四军没有采取以往的转移策略,而是主动出击,以攻为守。 延陵镇是个有着深厚历史底蕴的古镇,曾经是新四军一营的驻地。后来因为敌情变化,部队被迫撤出,日军趁机占据了这里,建立了据点。当地老百姓早就盼着新四军回来,得知要攻打延陵,纷纷送来情报。 据侦察,延陵主据点驻有日军大部和一个中队的伪军,总计一百多人。日军住在昌国寺内,这座寺庙被改造成了兵营。由于一营没有重武器装备,营长张铚秀决定趁除夕之夜敌人疏于防备时发动夜袭。 除夕当晚,部队从句容出发,急行军80里,绕开沿路的日军岗哨,终于在深夜11点抵达延陵外围。按照作战计划,一连兵分三路:姚副连长带一排袭击东南角的伪军碉堡,连长彭寿生带二排攻击昌国寺内的日军主力,另一个排负责封锁道路防止敌人逃跑。 姚副连长带队首先拿下了伪军碉堡,这为其他部队进入延陵打开了大门。与此同时,彭寿生带领二排摸到昌国寺后面的伙房墙根下。伙房后墙原本有个窗户,天冷后被堵死了,战士们悄悄挖开了一个缺口。 当头的战士小心翼翼地钻进漆黑的伙房,里面散放着一些做饭用的陶制坛罐。就在他准备向前移动时,不小心碰到了一个水缸。“哗啦”一声,水缸应声破碎,这突如其来的响声在寂静的夜里格外刺耳。 响声立即惊醒了隔壁厢房中的日军,顿时枪声大作。屋顶上的新四军战士见状立即开火还击,双方展开激烈交火。日军被压制在厢房内,处于被动挨打的局面。 激战持续一段时间后,被困的日军意识到无法突围,于是想出了一个损招——点燃堆在天井中的稻草。干燥的稻草瞬间燃起冲天大火,火光和浓烟确实阻挡了新四军战士的进攻路线。 彭寿生见状急中生智,让战士们找来煤油,递给屋顶上的战士往厢房方向泼洒。就在这关键时刻,天也帮忙,风向突然改变,大火转向厢房燃烧。日军被逼得走投无路,只能冲出厢房,但迎接他们的是新四军战士密集的火力网。 这一仗打到凌晨5点,虽然没能完全歼灭延陵的敌人,但依然取得了重大胜利。陈毅高兴地说:“这个营长肯动脑子,可成将军。” 延陵夜袭战的胜利极大鼓舞了苏南地区的抗日军民,也沉重打击了日伪军的嚣张气焰。这次战斗充分展现了新四军的战斗作风和战术水平,即使在意外情况下仍能灵活应变,化劣势为优势。 那个在黑暗中意外碰破水缸的战士,虽然暴露了部队行踪,但新四军指战员们凭借过硬的军事素质和顽强的战斗精神,将这个意外转化为胜利的起点。这场战斗成为新四军在苏南地区游击战争的经典战例,说明人民军队凭借顽强的战斗意志、灵活的战术运用和军民团结的力量,能够在装备相对落后的情况下击败装备精良的侵略者。 一声水缸破碎的响声,本该是作战计划的败笔,却成了胜利的序曲。你觉得这场战斗中,哪个细节最让人印象深刻?欢迎在评论区分享你的看法!