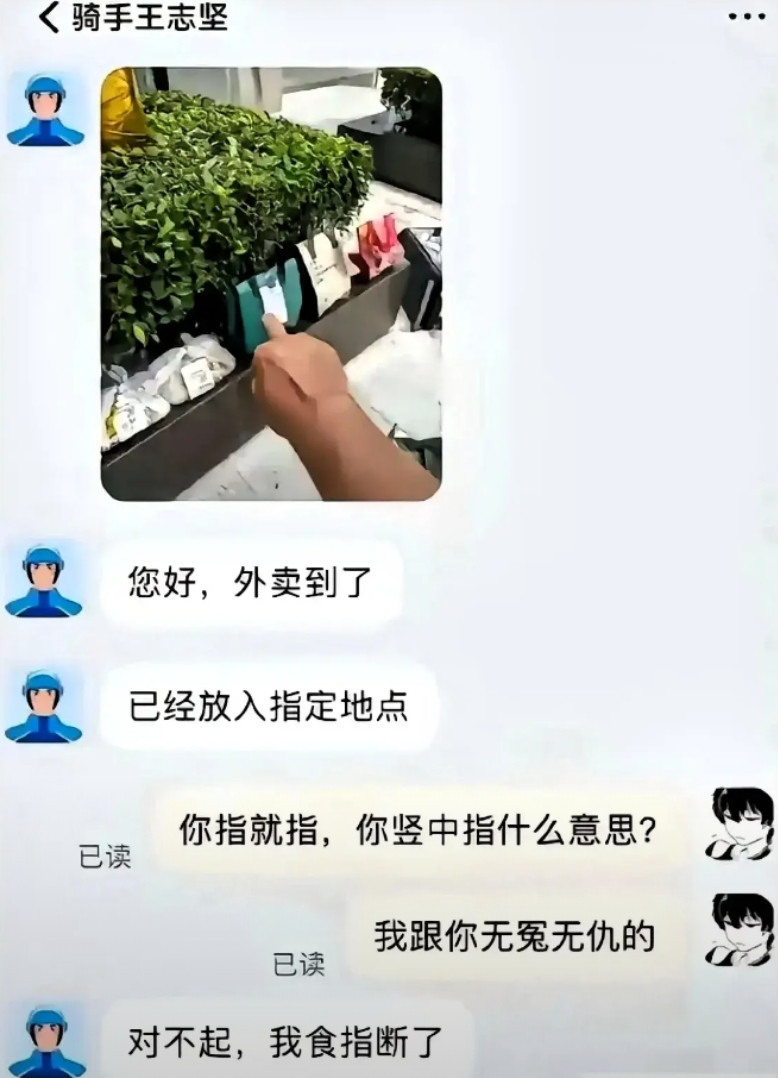

[中国赞]被暖到了!8月15日,外卖小哥把外卖送到顾客手中,刚要离开时却被顾客叫住了。顾客很有礼貌地说:“你能帮我个忙吗?帮我把这些L圾带下楼。”外卖小哥看了看顾客,然后回复:“带不了,我们挣的是配送费,不是服务费。” (信源:茌平融媒——男子想让外卖小哥帮忙带下垃圾) 在高度流程化的都市生活中,一次标准的外卖配送服务,因为一个份外的请求,意外地成了一个观察 “规则” 与 “人情” 如何交锋的微观样本。 事情的开端再普通不过。外卖员将餐品准时送达,点击了“完成”按钮。就在他准备转身奔赴下一个订单时,顾客礼貌地叫住了他,提出了一个额外的请求:帮忙带走门口的垃圾。 这是一个典型的服务边界问题。外卖员的报酬,来自于平台计算的配送费,覆盖的是从商家取餐到送达顾客手中的这段路程与时间。带垃圾,显然超出了这个范围。因此,他的第一反应是拒绝。 他向顾客解释自己是送餐的,时间紧,超时会被系统扣钱,此理由符合商业逻辑和平台规则。在效率至上的系统中,从业者被倒计时追赶,节外生枝会造成经济损失。这次短暂交涉似要以礼貌又坚决的拒绝告终。 外卖员说完理由,便准备抽身离开。然而,就在他转身的瞬间,一个细节捕捉了他的视线。他看到顾客的脚踝似乎受了伤,行动起来很不自然。这个无声的信息,让他停下了脚步。 原本清晰的职业边界,在这一刻出现了松动。他没有立刻离开,而是主动再次开口,询问对方的脚是不是不方便。顾客这才确认,自己的脚确实有伤,下楼扔垃圾对他来说是个不小的麻烦。 至此,整个事件的性质发生了根本性的转变。信息壁垒被打破了。在此之前,外卖员面对的是一个 “提出额外要求的顾客”,他的行为逻辑是遵守职业规范。但在得知对方的困境后,他面对的,是一个 “行动不便、需要帮助的人”。 驱动他行为改变的,不再是顾客的请求本身,而是请求背后那个被他主动观察并确认了的 “脆弱性”。那一刻,他不再仅仅是一个被算法驱动的配送员,而是一个能够共情他人难处的普通人。他随即改变了决定,同意了这个份外的请求。 当外卖员伸手拿起那袋垃圾时,顾客转身从家里拿出了一瓶饮料递给他。这个举动同样意味深长。顾客没有给小费,因为用金钱来衡量这次帮助,似乎会削弱其中蕴含的人情味。 一瓶饮料,作为一种物质性的感谢,恰到好处地表达了感激,又避免了将这次善举拉回到纯粹的商业交易中。它成了一种新型 “契约” 的凭证,这份契约无关金钱,只关乎善意与回馈。 外卖员接过饮料时,脸上露出了又惊又喜的表情。这种积极的情绪反馈,标志着他对这份非标准化的新契约的认可与接受。原有的 “金钱 - 服务” 的商业交换,在短短一两分钟内,被一次完整的 “求助 - 共情 - 施以援手 - 表达感激” 的人性化互动所取代。 这个小插曲,完美诠释了服务边界的动态性。它告诉我们,所谓的规则和边界并非坚不可摧的铁壁,更像是一层可渗透的薄膜。穿透它的力量,正是人与人之间最朴素的同理心。 在如今这个被各种平台和规则精细量化着的世界里,我们每个人都可能被简化为一个用户 ID、一个订单号或一个评价分数。算法追求的是极致的效率和标准化,但它无法计算出人性的温度。 外卖员的那一次驻足、那一句额外的询问,看似耽误了几十秒的配送时间,却完成了一次宝贵的价值交换。这种交换无法被数据统计,却能实实在在地为冰冷的都市生活注入一丝暖意。 我们常常讨论,技术和系统该如何设计得更 “人性化”。但这个故事提醒我们,真正的人性化,最终还是源于系统中的每一个人。源于我们在遵守规则的同时,是否还保留着那份愿意 “多看一眼” 的善意。 下一次,当我们身处类似的情境,无论是作为服务提供者还是需求方,或许都可以想一想,在那层清晰的规则边界之外,是否还存在着另一种沟通与理解的可能。

![外卖大战已经到这个份上了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/13358117909718479336.jpg?id=0)