大家还记得当年的网红校长,外号“大炮”的郑强吗?他曾在衡水中学,当着三千多名校长,火药味十足:你们学校墙上挂的,都是明星,富豪,记得程开甲,黄旭华吗?你们教育出的孩子,将来爱谁?他骂教育功利,骂崇洋媚外。

“大炮” 校长郑强:从骂声里走出的山里教书匠

好些年没怎么听到郑强的消息了。

这个当年在教育界敢说敢骂的 “网红校长”,如今好像淡出了大众视野。

但要是提起他在衡水中学那番话,估计不少人还有印象 —— 当着三千多个校长的面,他指着墙上的明星海报直发问:“你们整天让孩子追这些,程开甲、黄旭华他们谁还记得?这样教出来的孩子,将来心里装着谁?”

这话一出口就炸了锅。

程开甲是 “两弹一星” 功勋,黄旭华隐姓埋名造核潜艇,都是为国拼过命的人。

可那会儿的学校里,明星照片贴满走廊,富豪的发家史成了励志范本,这些真正的英雄却成了陌生名字。

郑强的质问像块石头砸进水里,有人叫好说他敢讲真话,也有人骂他小题大做,故意挑事。

他的 “火药味” 还不止于此。

有次演讲提到上海东方明珠塔,他直言那就是 “一堆没文化的水泥”,当场被历史系学生怼:“那是上海地标,你凭什么说没文化?”

郑强没急着辩解,反倒问台下穿汉服的年轻人:“穿得再像,你知道汉服背后的礼制吗?”

他说现在的孩子追明星、过洋节门儿清,问起中国的科学家和历史典故,多半答不上来。

这话又引来了一堆骂声,说他守旧、不懂潮流。

争议最大的还是他谈英语学习那回。

2021 年他在演讲里说 “英语不用学太深,该多花时间在专业课上”,结果被剪成 “郑强说学英语是浪费时间”。

网友翻出他早年留洋的经历,骂他双标;还有人说他一年跑近百场演讲是为了捞钱,连他走路姿势、开会翘腿都被拿出来说 “有官腔”。

那段时间,他办公室的烟灰缸总堆得像座小山,这个平时不抽烟的人,据说有天关起门抽完了一整包。

骂声没停,他做事的脚步也没停。

在浙大当副书记时,他给 “竺可桢学院” 扩招贫困生,还偷偷设了 “隐形奖学金”,就怕伤了孩子们的自尊心。

这些事没多少人知道,大家只记得他的骂声。

2022 年一篇《网红学者的泡沫》把他推上风口浪尖,说他是 “借着骂教育界博眼球”,他没出来辩解,只是公开演讲的次数慢慢少了。

2023 年,65 岁的郑强退休了。

没有退休仪式,也没人送行,他拎着一箱子书,直接钻进了贵州黔东南的大山。

台江县民族中学的孩子们第一次见他,都觉得这老头有点怪 —— 头发白了大半,穿双旧解放鞋,裤脚沾着泥,跟着他们爬两小时山路去学校,喘得像台破风箱,却硬是没掉队。

他在教室旁边搭了顶帐篷,晚上就搬个小板凳坐在外面,听孩子们讲家里的事。

谁的爸妈在外打工,谁的奶奶常年吃药,谁被家里逼着读完初中就嫁人,他都记在小本子上。

有个叫阿妹的苗族女孩,家里收了彩礼要她辍学,郑强听说时正在吃饭,撂下碗筷就往山里跑。

刚下过雨的泥巴路滑得站不住脚,他摔了好几跤,新买的裤子蹭破了洞,膝盖渗着血也顾不上,到了阿妹家拍着门喊:“我当年插队比这苦多了!读书不是为了飞多高,是让你有选的权利!”

后来阿妹留在了学校,还考上了县重点。

在山里待久了,他自掏腰包买了 500 本《数理化通俗演义》,专挑字大图多的版本,挨个儿送到附近的小学。

给乡村教师做培训时,他写的材料里全是 “用搪瓷杯讲物理”“用玉米算数学题” 这样的实在法子,字迹一笔一划,像小学生写的作业。

有人说他这是怂了,躲进山里不敢再骂了。

可谁见过 65 岁的 “怂包”,每天跟着孩子爬两小时山路?

谁见过不敢较真的人,为了个素不相识的姑娘光脚踩在泥地里往前冲?

其实他没变,只是换了种方式 —— 以前在台上跟教育功利化较劲,现在蹲下来教孩子解方程。

在贵州,76 岁的刘晓生在村口摆张桌子教 “坝坝英语”,一教就是 13 年,没人请他,也没人发工资,他天天准时来。

河北的刘福兴带着一群退休老师办了个留守儿童乐园,寒暑假从不关门,陪孩子们写作业、包饺子。

这些人跟郑强一样,没什么名气,就凭着一股劲做事。

当年有人问郑强,骂了那么多,现在没人提了,后悔吗?

他说自己从来没想让人记住,只想让孩子们记住 “读书能改命”。

从聚光灯下的演讲台,到深山里泥泞的课堂,这个 “大炮” 校长好像换了个模样,但那份对教育的执拗,其实一直都在。

余生喜欢你

当下社会容不下的一股清流[100]

兔兔 回复 08-17 15:22

我们在帮谁?致敬郑强们

用户10xxx98

这样的知识分子太少了

用户10xxx80 回复 08-18 06:01

坐标山东青岛,现在已经从一年级学英语了。并且还是外研版英语,特别难那种。现在三年级比原来的六年级都难。

生活的你 回复 用户10xxx80 08-19 07:43

有个毛用,这些吊毛教育事业,根本没考虑孩子们为了学英语家庭要多少投入,请外教?请普通人教两百一小时

明天的云俊

他有一颗强大善良的中国心、是个男人!

用户10xxx64

先生才是我们说的为人师表[点赞][点赞][点赞]

用户87xxx46

最早把日本资华间谍的事拿到台面说的人。有学识,有风骨。

湘江北望

经常看一些街头问答节目,连周恩来孙中山等近现代历史名人很多都不知道是谁了,有些只知到名字,但对他们的事迹张冠李戴……中华民族的未来的确堪忧!

shark 回复 08-18 16:49

这些人记爱豆的生日身高记得非常清楚

小楼昨夜又东风 回复 08-19 00:20

你没给他一巴掌吗

用户10xxx22

郑强教授的呐喊呼吁改变不了什么,那他便俯下65岁的身躯做个能给孩子照明的一束微光,致敬,郑强教授!

tb87378474

人家是有编制的校长,不是网红!批评的是不正之风

风儿清拂

现在的中国在教育方面确实是存在很多问题,一直就是在畸形发展。郑校长能够勇敢的站出来指出那些弊端,是个很难得的教育工作者,值得我们去敬仰。

昔年种柳

当代头脑最清醒的学者!

人间百态

这样的校长值得致敬

泥泞中的老虎

他骂得对

Sky

资本不容他

云卷云舒

实干兴邦,我以我血荐轩辕

用户10xxx39

希望中国多一些像郑强一样有家国情怀、敢作敢为的人担当重任!而不是由私心杂念、是非不分、没有担当的人占据重要岗位!

晚秋的叶

也不能一概而论,至少以前我们读中学时学校挂的都是中外著名科学家 可能有挂名人富豪的 学校挂明星的应该是没有吧(除非他们读过的母校)

西门左首 回复 08-17 15:58

学校挂明星的多了去了。

用户91xxx31 回复 08-17 23:40

我给你的中学一个亿。你学校不同意。你那个城市市长。会和你校长好好说说话。

好宝贝儿

在山西不好干,话就点到为止。

用户12xxx01

千言万语,先生珍重。

黑博

英雄迟暮,竟然65了

用户10xxx39 回复 08-17 20:57

对于学科专家和大学校长65岁正当年!

大罗罗

真正的教育工作者

826N2

哗众取宠、爱出风头,没有真才实学,不办实事。

杨晓林 回复 09-02 00:11

拿出什么新材料来了

用户72xxx51 回复 08-24 01:58

你先百度下吧

遗忘

世代的悲哀!郑强从名人变成默默无闻是我们的悲哀!

用户91xxx98

一个网红哗众取宠

滨哥 回复 08-18 01:47

无知!

老去哪堪说 回复 08-21 01:24

这是个定向水军用户

用户14xxx45

这样的校长太少了,崇洋媚外的货色太多了

君子

强哥永远是那个强哥!

傻傻滴愚乐着

首先,他留学东洋;其次,让他面对面的给我们说一说汉服的礼制春秋礼仪;最后,若有战事让他带着他的子孙后代去冲锋别带自己的学生。

一轮明月 回复 08-31 22:29

和他同期拿着国家的钱公费留学日本的学生35人,就他回国了。其他学生都不回来打工挣钱移民叛国了。

三斤 回复 08-18 15:45

嗯,你说的有道理,抱歉

er sha

致敬郑强郑校长!中国人民的脊梁!

天高云淡

一心为民,[作揖][作揖][作揖]称之为真正的教育家[点赞][点赞][点赞][点赞]

峰清月明

当代鲁迅

蛀虫

郑先生,[点赞]

用户10xxx97

衷心向郑强教授致敬!

用户10xxx97

我挺郑强教授!一代人杰!

用户11xxx08

清流藏山间,希望有高人发现

张清森

郑强教授是个有国家情怀,有大爱正直及慬得教育界的利蔽之人。

用户15xxx60

这种人就是民族的脊梁!

芝兰同芳

一个大学校长,跑去中小学校,是不是浪费啊,国家居然容不下

用户13xxx01

这种人才是共和国的脊梁

完美生活

郑强是因为退休了

用户17xxx06

一个合格的教育家

杨晓林 回复 09-02 00:13

两个儿子连大学都没有考上

用户16xxx63

实践,推广,到困难的地方去,到需要的地方去。

用户18xxx76

郑教授,我们永远支持您,永远爱您[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

November-AG

听过郑先生很多演讲,确实在理,是一个真正的中华学者,爱国为民。呼吁国人更多的关注这类老师,资本很多时候利益为先,会慢慢的丢掉民族脊梁。

用户10xxx66

致敬郑强!

别拍桌子

别骂学校,是社会决定的

toneycosta

这才是夫子 先生 能找地方 放下一张书桌 为了生民立命

用户15xxx33

诺大个中国,竟容不下一张安静的书桌---烦了之爹。

swp19881211

希望郑教授到武大当校长

一真一切真

乌烟障气。

天蓝水绿

这才是真心英雄!

不负时光

郑强这个博眼球的家伙,只会投机钻营,可惜生不逢时。

仅供参考

最后倒在了石榴裙下!可惜!还是被敲诈才发现的!

飞鸿雪泥

这样的才是中国的脊梁!!!!

Mr.sir

真正的先生

用户17xxx21

郑懂教育,姚明懂篮球

醒悟

有风骨学者,领导太少了!

谢謝謝謝

郑教授还是当今的抗日勇士

回家:种田!

郑老师,好样的!点赞!

平静安逸

清者自清,那些黑他的人其实自己才是黑的

铭心

向“为中国教育事业奉献的人致敬”!百年育人、意义深远,您是新时代最可爱的人

phil

记住这个人,看他投机取巧立人设博声望,看他灰溜溜躲起来不敢吱一声——别奇怪这都是同一个人,不是他变化大,而是他一身假!

揽月九天

中国脊梁,文人风骨!

一书一页

在这个浮躁的堕落的世界里终有人去寻找一方净土,为这个民族留下一些不忘初心的火种,因为他们相信星星之火 可以燎原。

春困秋乏夏打盹

退休了去山村是真性情,好人

南无阿弥陀佛

[爱心][爱心][爱心]

善良的恶魔

螳臂当车不自量力

嘴角的伤

没法,明星,网红,轻松换个几百万,普通人要挣一辈子!

殘荷听雨

郑强教授是真正的教授

用户10xxx91

说狗屁的英语

用户10xxx76

我们需要郑强校长,比那些沽名钓誉的伪院士强多了。

用户73xxx55

郑强先生

用户10xxx68

退休了?难怪好久没见好。网上能看到的难得一见各观都正的老师

苍海一粟

中国的文人气节,民族自信

照照

强哥好!

用户10xxx02

路一旦走歪了,就一定会一步步走下坡路

用户10xxx24

他是国家栋梁,为他点赞👍👍👍👍👍👍

无所谓

守历史文化和历史功臣的旧,不懂追星和洋节的潮流也没什么不好。[墨镜][墨镜]

1002

敬礼

虎啸山林

只有骨子里是农民的人,心里才会装着底层人民!

特别白2020

骂完就从浙大副书记下放到贵州大学当校长,改革又下放到太原理工大学当校长,然后59岁退休……

白人没你黑

枪打出头鸟,搞的就是这样的老喷青

用户15xxx29

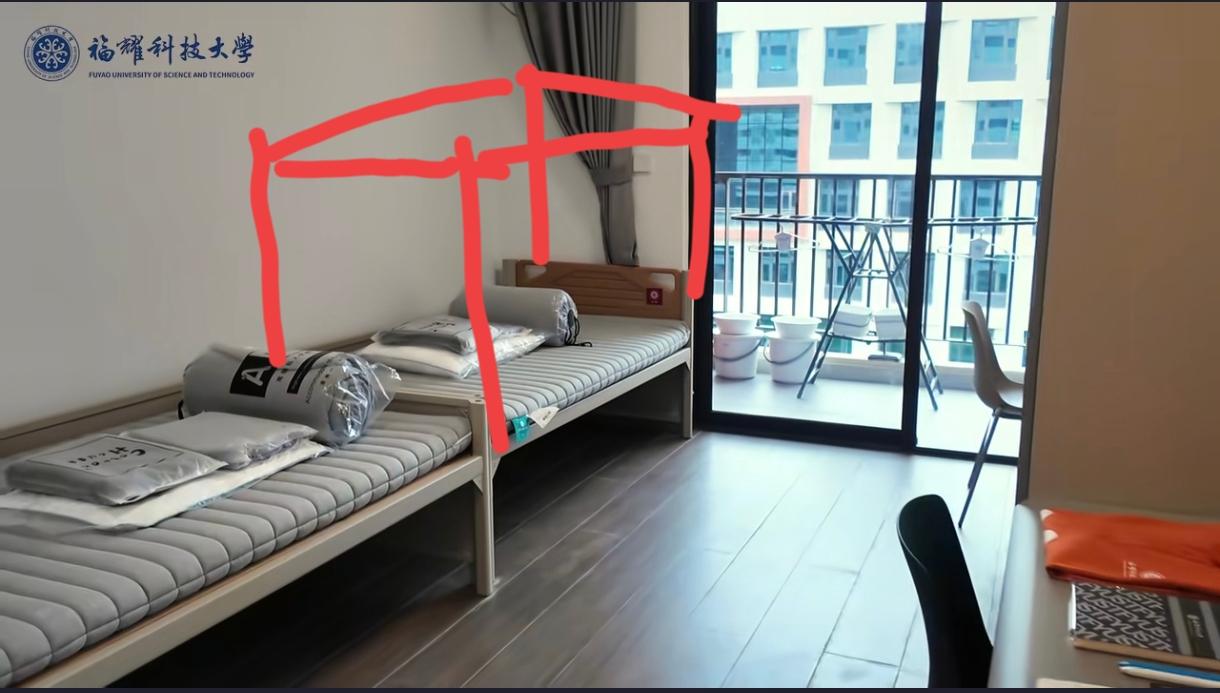

福耀大学的郑强吗

我本善良

好人一生平安,

༺ۣۖ夜ۣۖ༒ۣ雨ۣۖ༻

他不坏

嗡嗡嗡

强哥好样的

大爷还是大爷

我强哥那是相当的牛逼!!!致敬

m鲁谷

国家需要更多的郑强!

3939

这才是真正的教育家

一只爱游泳的鱼

因为官职没了,虎皮一脱,就歇火了,

以后再说

岳不群晚节不保销声匿迹了

水心兰石

[点赞]

用相机的老炳

好样的!

特别的你

悲催的教育!中国应摒弃高等学府的入学方式,全国统一试卷。

李品盛

穿汉服要高彩礼

SPACE

英语教育最失败!

第四野战军

致敬

HONXIA

致敬郑强教授!

用户34xxx11

初代高学历网红,只会说正确的废话,而且是鸡汤类聪明的正确的废话

用户10xxx57

别说一套做又一套,以身作则,从65~75岁实践做起,行不行?

用户10xxx57

说一套做又套,他自己以身作则,实践去吧,他拿退体金干话似的?