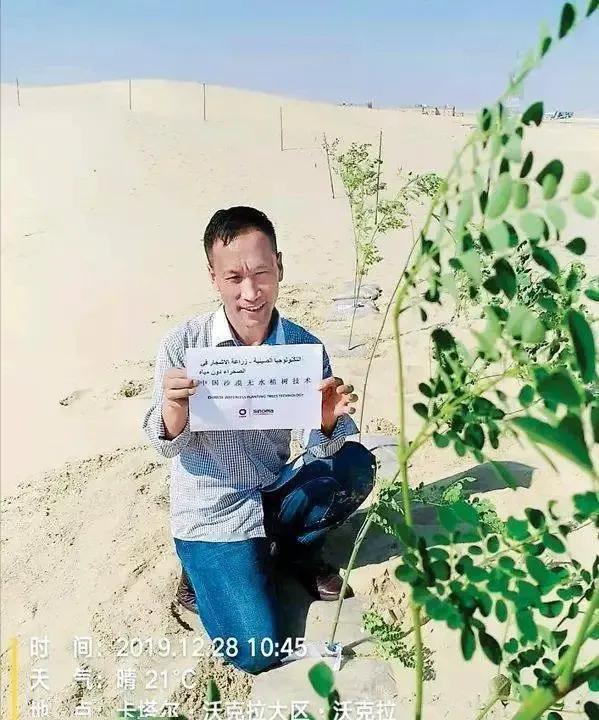

2005年,山西一位农民因没钱住宾馆,只好在沙漠里搭个塑料布过夜,没想到,他由此发明了“无水植树”技术,还获得了专利,甚至走向了国际市场! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2005年的那个深夜,田新明蜷缩在塔克拉玛干沙漠边缘的一片空地上,裹着破旧的衣服抵挡刺骨的寒风,他身上没有几块钱,根本住不起宾馆,只能把塑料布铺在沙地上充当被褥。 风声呜呜作响,沙子像小刀子一样刮在脸上,他不停地缩着身体想找点温暖,就在半夜,他突然发现塑料布表面闪着一层亮晶晶的水珠。 他伸手摸了摸,手指湿漉漉的,这一刻,他心头一震,沙漠白天热得像火炉,夜里冷得打颤,居然能在塑料布上结出水来,这个偶然的发现让他彻夜难眠。 他是山西人,家境贫困,十几岁时父母相继去世,没钱继续上学,为了活下去,他背着铺盖卷闯进内蒙古沙漠跟着造林队干活,第一次见到沙漠时,他被眼前的景象震住了。 沙子像水一样流动,刚栽下去的树苗几天就枯死,隔年一看几乎没有活下来的,大家用的都是老办法,一棵树、一米深坑、一桶水,辛辛苦苦运来的水刚倒下去,热沙一烘就没了踪影。 水车来回四十公里,成本高得吓人,成千上万棵树苗栽下去,最后能活下来的屈指可数,那时的田新明虽然是个苦力,但他心里有疑问:水明明浇下去了,树根怎么还是干硬的?是不是方法出了问题? 那夜的发现让他心里冒出一个念头,既然空气里能结出水珠,那是不是能想办法把这点水留给树苗?他开始琢磨起各种法子。 塑料布压在树根旁,一阵风就吹跑了;矿泉水瓶埋在根部,烈日一晒,瓶子烫得把嫩芽熏死;废弃的输液袋被他改造成小袋子挂在树根旁,刚开始似乎有点效果,但很快也不稳定。 一次大沙暴,他花光积蓄买来的几百个袋子全被埋没,连影子都找不着,他站在风口里,觉得所有的努力都白费了。 可他没有停下,几年的摸索后,他慢慢琢磨出门道,袋子不能随便放,而要利用沙漠昼夜温差的特点。 白天高温时,袋子里的空气膨胀,把水分牢牢护在根部;夜里冷下来,袋壁上会结出水珠,顺着渗进土里滋润树根。 这个过程就像树苗在和沙漠一起呼吸,白天护水,晚上吸水,经过反复试验,他的树苗成活率一次比一次高,到了2008年,一片实验林三个月后还能保持七成以上的成活,这在沙漠里简直不可思议。 数据一点点积累起来,他开始想着申请专利,可这条路远比种树难,工作人员质疑在极度干旱地区收集空气水分根本不科学,第一次申请就被退了回来。 他背着袋子和记录本在兰州和北京之间来回跑,把在阿拉善、民勤的实验数据摆在桌上,请专家帮忙完善说明书,又找林业部门出具证明,他没有学历,甚至连书面表达都费劲,但他一点点磨,直到有人认可。 终于在2016年,他拿到那张盼了十多年的专利证书,这项技术有了正式的名字:荒漠地区植物种植用集水保墒装置,专利证书到手时,他的指甲缝里还塞着沙子。 有了证书,技术开始推广,甘肃率先试点,新疆、内蒙古也跟着用,树苗的成活率从原本的两三成跃升到八成以上,更重要的是,每亩造林成本大幅下降,用水量节省了七八成。 有人担心塑料袋会污染,他又找厂家改良材料,能降解、能回收,账算得明明白白,每棵树苗成本只多几毛钱,却能省掉几乎全部的水费,村里人不再笑他“魔怔”,越来越多的人主动来学这套方法。 消息传得越来越远,卡塔尔的技术人员请他过去,说那里的正午温度能烤到七十摄氏度,种树就是烧钱,田新明仍然蹲在沙地里,把袋子塞在树苗两侧,告诉他们袋子里得掺上本地红土,袋口留一点透气。 当地人半信半疑,一年后,那片树苗硬是在沙暴里活了下来,统计结果显示,成活率超过滴灌,甚至全部成活。 沙漠国家的专家们看着树苗挺直的身子直皱眉,他们习惯用昂贵的滴灌系统,没想到一个简陋的袋子就能解决问题,阿联酋、沙特的相关机构随即也伸出合作的手。 到2023年,这项技术已经被写进联合国防治荒漠化的大会报告,作为中国经验在国际舞台上分享。 田新明自己却没有什么光鲜的生活,三十多年里,他换了九辆车,全跑烂在沙漠路上;所有的打工钱和做生意的钱都砸进了实验;年过半百还没成家。 他常说一句话:沙漠不缺树,缺的是方法,他的坚持让一片片沙地上冒出了绿点子,如今他依旧守在沙地里,蹲下身子观察新苗的叶片是否卷曲,像年轻时那样仔细。 他布满老茧的手轻轻拂过树苗,好像在跟它们交谈,从当年塑料布上的几滴水,到今天百万亩林带的呼吸,他用一生证明了一个朴素的道理:空气里的那点水汽,足够托起一片绿洲。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国日报网——沙漠绿洲的缔造者:田新明与无水植树的奇迹